福利厚生の種類|福利厚生管理士が教える必ず覚えておきたい7つの種類

転職サービス大手の株式会社マイナビが、2021年卒業予定の大学生からの31,007名を対象に「マイナビ 2021年卒大学生就職意識調査」を行いました。同調査内で「企業選びで最も注目するポイントは何か?」という調査を行なった結果、福利厚生(12.8%)が「安定している会社」、「自分のやりたい仕事(職種)ができる会社」、「給料の良い会社」に次いで4位となりました。

人手不足がますます深刻化する中、「企業が人を選ぶ時代」から「人が企業を選ぶ時代」へとなった今、福利厚生の拡充は非常に重要であると言えるでしょう。

しかし、重要だからと言って闇雲に導入に踏み切ると失敗する恐れがあります。なぜなら福利厚生はいくつかの種類で分類されており、正しい知識なしには自社にとって最適な福利厚生の導入ができないからです。

そこで今回は、数ある福利厚生の中でも優先して導入しておくべきサービスとその理由をわかりやすくお伝えすると共に、自社の課題と照らし合わせた福利厚生を導入することで人事課題を解決した企業事例についてもお話ししていきます。

また、福利厚生を外部委託するにあたり、おすすめの福利厚生サービスも紹介しているので、ぜひご参考にしてください。

目次

働き方の多様化に伴い福利厚生のニーズも変化

冒頭では、働き方改革により福利厚生に対する注目が集まっていることや、求職者からのニーズも年々増加していることをお伝えしました。

では実際に働く人々からは、どういった内容のサポートが具体的に求められているのでしょうか?

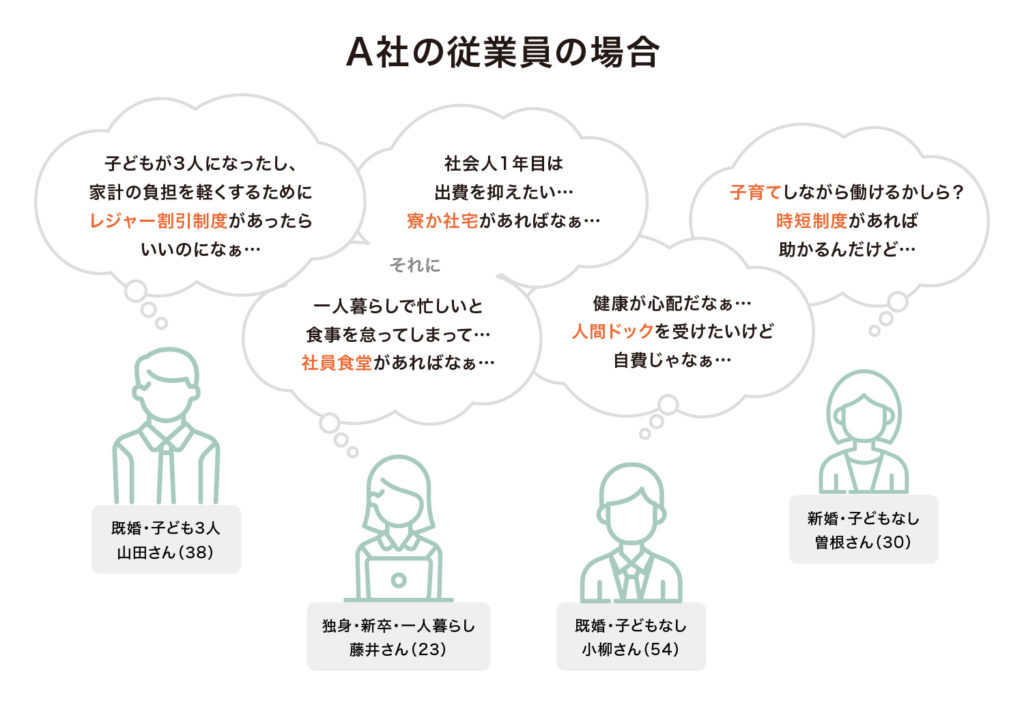

従業員1,000名規模のA社を例に、見ていきましょう。

昨年、A社に入社したばかりの藤井さん(23歳・独身)は、生活基盤を安定させるために「住宅」や「食事」に関するサポートを望んでいます。

一方、部長の小柳さん(54歳・既婚)は、自身の「健康」について気になっているようです。

また子どものいる山田さんやこれから出産を考えている曽根さんは、「育児」に関する福利厚生を望んでいますが、要望の中身はそれぞれ異なります。

このように福利厚生を考える上で、従業員一人ひとりが持っているニーズや価値観には違いがある、ということをまず認識しておきましょう。

今後、働き方改革に関する施策の一つである「ダイバーシティ経営」の推進により、女性や高齢者、外国人労働者などの活躍の場がさらに広がることで、さらなる多様なニーズや価値観が生まれてくると考えられます。

自社で福利厚生サービスを導入する際は、それぞれの事情を抱えた従業員からの多様なニーズに対し、いかに柔軟に応えていくのかということが重要となってきます。

次の章では、企業が従業員に提供できる、基本的な福利厚生の種類について見ていきましょう。

非公開: 【アンケート】従業員の健康に対する意識理解していますか? 効果的な健康経営を実施するためには、現状を把握したうえで、自社に適した取組みを検討することが重要です。ただ、なにから実施すればいいのかわからない方が多いのではないでしょうか?自社の現状把握はアンケートを活用しましょう。 ・健康に対して持っている意識 こういった従業員の現状を知ることで、自社に適した効果的な取組みを実施することが可能です。以下より無料でダウンロードできますのでぜひご活用ください。

・健康に対しておこなっている取組みはなにか

福利厚生には大きく分けて2つの種類がある

そもそも福利厚生とは、企業が給与・賞与以外で従業員に与える制度やサービスを指します。その呼び方は企業によって異なりますが、福利厚生のことを「待遇」と呼ぶこともあるかもしれません。

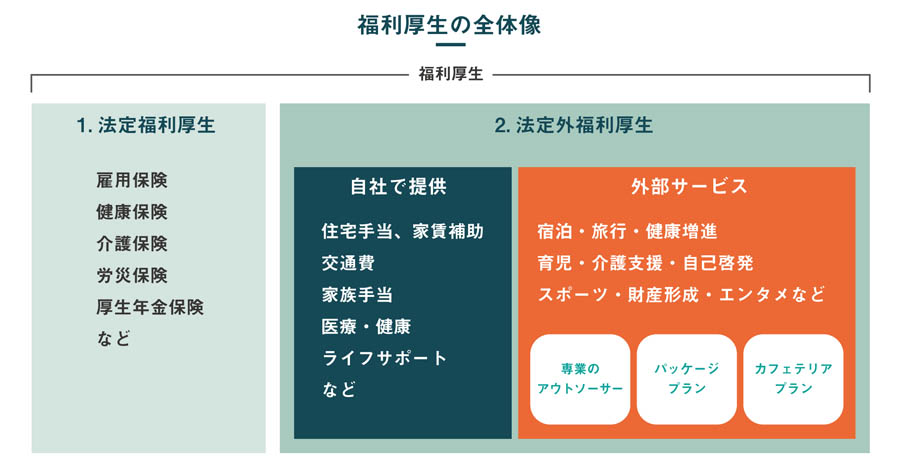

その福利厚生には、大きく分けて「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2種類があります。

その福利厚生には、大きく分けて「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2種類があります。

法定福利厚生

企業として実施すべき基本的な福利厚生です。従業員を雇用している企業では、必ずこの法定福利厚生を導入しなければなりません。健康保険・雇用保険などがこれに当たります。仮に導入しなかった場合は、法律違反となるため十分に注意しましょう。

なお、法定福利厚生には以下の6つがあります。

|

健康保険 |

厚生年金保険 |

|

雇用保険(失業保険) |

労災保険(労働保険) |

|

介護保険 |

子ども・子育て拠出年金 |

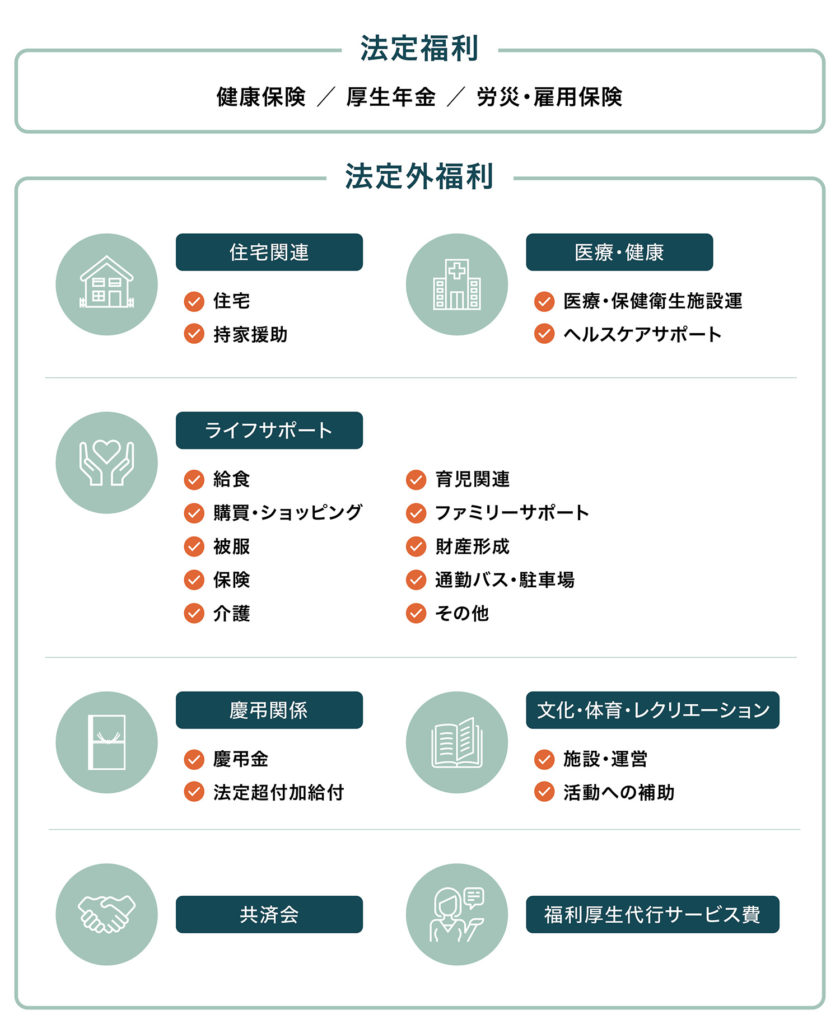

法定外福利厚生

一方、法定外福利厚生とは、企業ごとに任意に選択・実施することができる福利厚生です。住宅手当や家賃補助、社員食堂などが含まれます。法定福利厚生よりも自由度が高く、たとえば以下のような種類があります。

|

交通費の支給 |

住宅手当 |

|

健康診断・人間ドックにおける費用の補助 |

短時間勤務制度 |

|

社内託児所の設置 |

アニバーサリー休暇・リフレッシュ休暇 |

|

マッサージ・整体サービス |

書籍購入費の補助 |

|

社員旅行 |

ライフサポートサービス |

本記事では日本経団連(以下、経団連)が行っている「福利厚生費調査」になぞらえ、法定外福利を7種類に分類しています。

前章では、従業員の多様なニーズを満たすため、この法定外福利の網羅性が重要であるとお伝えしました。とは言え、これらを全てを導入・運用するのはあまり現実的とは言えません。

なぜなら福利厚生の導入は、企業にとっても予算の確保や制度の運営といった負担のかかるものだからです。

経団連の第64回福利厚生費調査によると、2019年度の法定外福利厚生費は(従業員1人1ヵ月あたり、全産業平均)24,125円/月 となっています。(※回答企業の1社あたりの平均従業員数は4,525人、平均年齢は42.1歳)

第64回 福利厚生費調査結果報告

それでは大企業でない限り、福利厚生の導入を諦めた方が良いのでしょうか?

そのようなことはありません。限られた予算でも、働く人々の満足度を最大限に高めるコツがあります。それは、従業員にとって優先順位の高い福利厚生の種類から導入を進めていくことです。

人気や需要の高い福利厚生を導入すれば、より多くの従業員の希望に沿うことができます。そのため、もし制度の導入を検討している企業担当者様がいらっしゃれば、闇雲に全てを網羅するのではなく、優先順位の高い福利厚生からの導入・拡充を検討してみましょう。

次章では実際に、従業員にとってニーズの高い法定外福利厚生サービスから中心に紹介していきます。

競合他社との差別化をはかる!企業のイメージアップは「ベネフィット・ステーション」で 人生100年時代と言われるようになり、定年年齢の引上げや定年廃止が進んでいます。 例えば「仕事とプライベートの充実ができる働きやすい会社か」「風通しが良い社風で一緒に働く人と一体感を持つことができる働きがいがある会社か」といった不安を払拭する必要があります。 これらの課題は、福利厚生サービスベネフィット・ステーションの導入で解決すること出来ます。 1. 140万件以上のサービスが利用できるため、年齢や性別関係なく、従業員の多様なニーズに応えることができる 2. 企業の福利厚生制度として「スポーツジム割引」「育児・介護補助」などの記載が出来るため、競合他社との差別化ができる 従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどありません。 ぜひ、企業のイメージアップや労働環境の改善策の一つとして、福利厚生制度の検討をしましょう。

少子高齢化による人手不足の原因の一つとなっている中で、「企業のイメージアップ」は離職率低下や若手の人材確保において重要な役割を担います。

人気トップ3の法定外福利厚生サービスは「住宅」「食事」「法定外健康診断」

総合人材サービスを提供するマンパワーグループが行った福利厚生に関するアンケート調査では、「会社の福利厚生として良いと思うものは何ですか?」といった設問に対し、次のような回答が得られました。

つまりランキング上位3位を獲得した「住宅」「食費」「医療」に関する制度が整っていれば、多くの従業員に対して働きやすさを提供できることになります。

つまりランキング上位3位を獲得した「住宅」「食費」「医療」に関する制度が整っていれば、多くの従業員に対して働きやすさを提供できることになります。

経団連が分類している7種類の法定外福利のうち、まずは上記3つのカテゴリーについて具体的に見ていきましょう。

その1:住宅関連

マンパワーグループによる福利厚生のニーズ調査で最も多人気を集めたのは、住宅関連のサポートでした。

家計の多くを占める住宅費に対する補助は、従業員にとって喜ばしい制度と言って間違いありません。具体的には、以下のような例が考えられます。

住宅手当

住宅手当の条件や支給金額は、企業によって自由に策定することができます。もし住宅手当を検討するのであれば、まずは支給金額、そして支払い条件を定めましょう。

経団連が発表している「第64回 福利厚生費調査結果報告」によると、支給金額の平均は従業員一人あたり11,639円となっていました。

また、条件についても法律上のルールや制限は存在しないため、企業によってさまざまです。雇用形態や役職、勤続年数によって変動を設けたり、「通勤○km以内の人」や「転勤者のみ」といった住居環境を基準とする企業もあるようです。

ただ、福利厚生の一環としての制度になるので、あくまで平等性が重要であることを覚えておきましょう。

借り上げ社宅

借り上げ社宅制度とは、企業が借りている賃貸住居を社員に貸し出す制度です。

企業は家主との賃貸契約を交わすことで、自社で借りている住宅を従業員に使用してもらうことができます。従業員の入居手続きや、大家さん・仲介業者との賃金のやり取り、家賃の徴収は全て企業が行う必要がありますが、アウトソーシングした場合には運用負担をほとんど追わなくて済みます。

また条件によっては労働保険料と社会保険料の計算対象外となり、住宅手当と比べた時に企業負担額が減るという税制メリットもあります。

従業員にとっても、給与から家賃分を差し引かれることによって課税対象となる収入を減らすことができるので、結果として支払う税金が少なくて済むという利点もあります。

社有社宅

社有社宅とは、土地や建物を会社が保有している社宅のことです。借り上げ社宅のように月額賃料は発生しませんが、管理費・修繕費・固定資産税などがかかります。

関連記事

詳しくは以下の記事で解説しています。合わせて、ご覧ください。

採用力の強化につながる借り上げ社宅とは?導入方法と住宅手当との違いを解説!

家賃が相場の約3分の1?企業担当者なら知っておきたい雇用促進住宅

持家補助

従業員の持家支援(住宅ローンの補助)や引越し手当などがこれに当たります。支給額は雇用形態や勤務地、扶養家族の有無などによってさまざまです。

その2:ライフサポート

次に多くの票を獲得したのは「食堂、昼食補助」です。こちらは経団連による7つの法定外福利厚生のうち「ライフサポート」の「給食」という項目に当てはまります。導入例は以下の通りです。

オフィス内での弁当販売

外出して弁当を購入する必要がなく時間を節約できることから、従業員に人気のサービスです。

企業が費用の一部を負担して割引提供している場合や、完全無料のケースなど、企業によって程度は異なります。

企業は弁当業者と契約を交わし、販売場所の確保をした後、業者に運用を任せることができるので、管理負担は少なく済みます。

また、現在ではリモートワークでも利用できる食事補助も増えています。

食事券の活用

従業員本人の申請により食事券を安価に購入し(一部企業負担)、全国の提携レストラン・コンビニでの支払いで利用できるサービスです。

企業の負担額にもよりますが、昼食費の最大半額を補助することが可能です。代表的な食事券には、エデンレッドジャパン社のチケットレストランなどがあります。

企業側としての運用手間はほとんどありませんが、加盟店以外での利用はできませんので注意が必要です。

飲み物、お菓子等の無料提供

昼食でこそありませんが、近年人気のある制度の一つです。

飲食が無料でできるもので非常に魅力的ではありますが、昼食よりも受益額が落ちますので昼食に対する福利厚生制度を整え、その後検討すると良いでしょう。

関連記事

詳しくは「「社員食堂」3人に1人が高い満足度を実感【福利厚生】」でも紹介しています。合わせて、ご覧ください。

その他、以下の項目も「ライフサポート」に含まれます。

食費:食堂の運営、食事券(エデンレッド社)等の補助、弁当の購入補助など

被服:制服/作業着/ユニフォーム等の購入やクリーニング代への補助など

保険:団体長期所得補償保険(GLTD)など

介護:介護休職や時短勤務制度、介護相談会の開催など

育児:育児休暇や事業所内託児施設の運営、保育施設の斡旋(保活コンシェルジュ)など

財産形成支援:財形貯蓄制度や持株会、投資教育の提供など

通勤:無料駐車場の用意や社員用バスの手配など

ファミリーサポート:家族手当など

その3:医療・健康

次に、「人間ドックなど法定外の健康診断」として3番目にニーズの高かった医療・健康についてです。

医療・健康は、「健康経営」と称した政策推進の動きの中で近年注目度を集めている制度です。

2015年12月から、従業員50名以上の事業所でストレスチェックの実施が義務化されたことが記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。

「医務室・診療所等の運営費」や「健康診断費」、「人間ドックへの補助」などのヘルスケアサポートがこれに当たります。

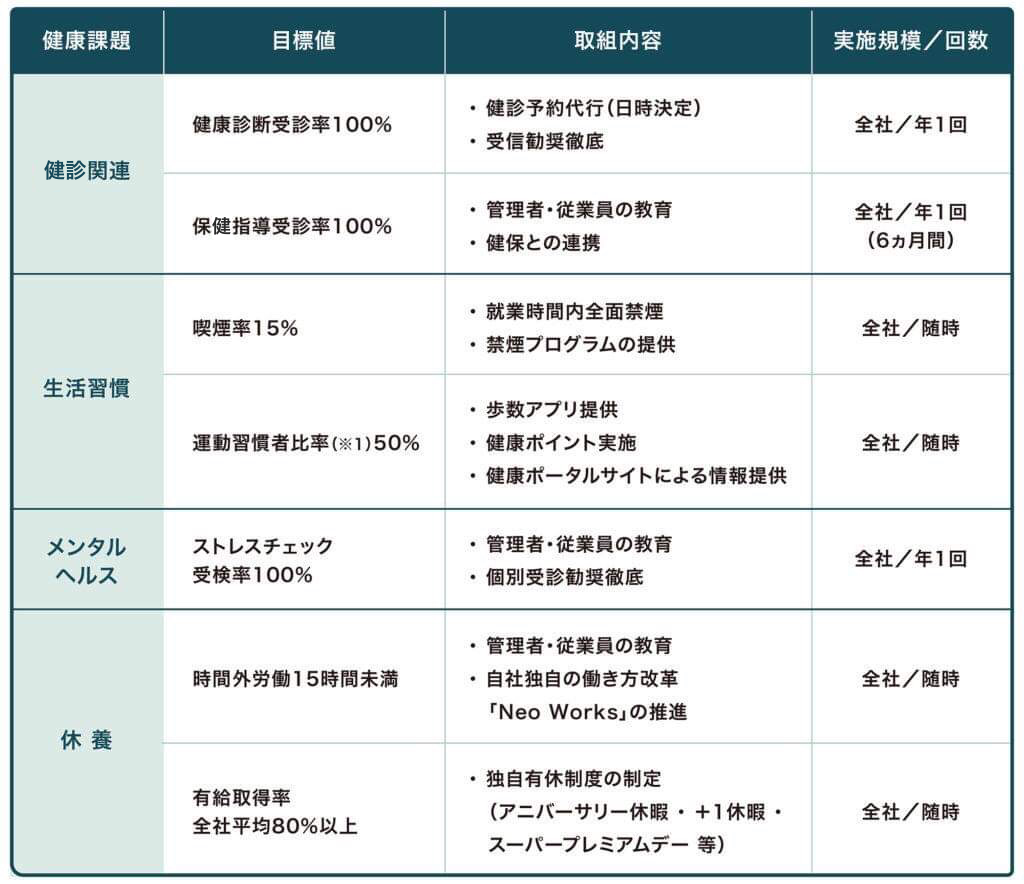

株式会社ベネフィット・ワンでは、グループ会社が提供する健康増進サポートサービスの一環として、健康経営を実施しています。

健康診断受診率100%を目標とした取り組みでは、予約代行システムを導入したり、検診後に休暇を取ることができる「マイケアDay」を設立するなどし、経済産業省より「健康経営銘柄2018」「健康経営優良法人2019」「健康経営優良法人2020(大規模法人部門ホワイト500)」「健康経営銘柄2021」を取得しました。

また健康調査から明らかになった課題と具体的な対策・目標指標は以下のように可視化し、改善プロセスを考えています。

※「健康経営銘柄2022を取得した、ベネフィット・ワンの『健康経営』」より抜粋

※「健康経営銘柄2022を取得した、ベネフィット・ワンの『健康経営』」より抜粋

関連記事

自社の取り組みは「健康経営銘柄2022を取得した、ベネフィット・ワンの『健康経営』」で詳しくご覧いただけます。

健康経営・健康に関する福利厚生や実際の企業事例についても以下の記事で紹介しておりますので、合わせてご覧ください。

非公開: 健康経営、うまく実践できていますか? 健康経営とは、従業員の健康管理を経営課題として戦略的に取り組む経営手法のことです。 しかし、健康経営は効果が見えにくく、担当者の負担だけが増える一方に思われがちです。 そこで、健康経営にはどのようなメリットがあるのか、特に健康経営が必要な企業の特徴を挙げ、取り組みの手順をまとめました。 健康経営銘柄や健康経営優良法人と言った顕彰制度の申請方法についても掲載していますので、理想的な健康経営を実現しましょう。

従業員が健康であれば高い集中力を保って仕事に取り組めるため、生産性が向上するというプラスのサイクルが生まれます。

その他の法定外福利厚生サービス

これまで、従業員に最も人気のある福利厚生サービス「住宅」「ライフサポート」「医療・健康」の3つについて紹介してきました。

しかし、経団連によって定められている法定外福利厚生の種類は、第2章でお伝えした通り全部で7種類もあります。

ここでは、上記3つの他にも大切な要素である4つのサービスについて見ていきたいと思います。

その4:慶弔関係

お祝い事や不幸事について企業から現金を支給する慶弔関係制度も、福利厚生の一つです。

結婚祝金・出産祝金・入学祝金・傷病見舞金・弔慰金・法定超付加給付などが含まれます。

慶弔関連サービスは現金給付のため、従業員からの需要も高い傾向にあるようです。労働政策研究・研修機構が2018年に企業2,809社へ行った「企業における福利厚生施策の実態に関する調査」では、86.5%以上の企業が慶弔金制度を導入していると回答しました。

とは言え、福利厚生としては利用者に偏りが出てしまうこと、そして一度あたりの金額が高額になりがちのため、導入を検討する際は注意が必要です。

その5:文化・体育・レクリエーション

文化・体育・レクリエーション制度は、従業員同士で日々の労働をねぎらい、職場のコミュニケーションを活性化させたり、労働の疲労やストレスから回復することを主な目的として展開されています。

忘年会や新年会の費用負担や、社員旅行もこの内です。従業員の親睦が深まると、業務のスピード感も高まり業績向上の貢献にも繋がるため、多くの企業が取り組んでいる項目です。

施設利用・レジャー割引に関する制度

競技施設運営費・イベント開催費・部活動への補助などが含まれます。

無料で使える健康保険組合の制度

加入健保によっては、健康を維持するためのサービス(保健事業)の一貫として、保養所などの施設を安価に利用することができます。払っている保険料から賄われている制度ですので、利用すればするほどお得と言えるでしょう。

なお、加入者の高齢化を受けて、IT系の健保などの一部を除き保険料率の上昇、保健事業の縮小が毎年起こっているためあまり過度な期待はできないかもしれません。

その6:共済会

共済会は、従業員と企業それぞれから資金を調達して、その中から慶弔給付や福利厚生を提供する仕組みです。費用のかかり方は企業により異なりますが、一般的には毎月給与天引きとなります。

福利厚生としての共済会のメリットは、従業員からも会費を募ることにより福利厚生財源を一層充実させることができること、労使の拠出があることで従業員が共済会運営に係わることになり、従業員側に福利厚生への参加意識や当事者意識が醸成されることなどが挙げられます。

ただ、逆をいうと従業員は自身の給与から費用を拠出するわけですから、それなりに見合った内容の福利厚生を提供しなければいけません。

その7:福利厚生サービス

福利厚生代行サービスとは、従業員に提供する福利厚生の外部委託を請け負うサービスを指します。

企業の人事担当者が個別契約を取りまとめる必要がないため、福利厚生アウトソーシングサービスとも呼ばれます。

福利厚生パッケージサービス

多くの企業から割引などの特典を集め、それらをパッケージングして従業員に割引価格・特典として販売します。

自社でフィットネスクラブやホテル等と提携するよりもコストが安くなることが多いことや、バリエーションも豊富のため多様化する従業員のニーズを幅広く満たすことができます。導入コストも良心的(1人あたり1,000円〜/月)です。

また、福利厚生パッケージの導入は福利厚生を拡充できるだけでなく、さまざまな人事・経営課題を解決することもできます。

カフェテリアプラン

企業が従業員に一定額の補助金(ポイント)を支給し、従業員がその補助金(ポイント)を使ってサービス提供会社が扱う福利厚生の中から好きなものを選択し利用します。

福利厚生パッケージサービスと同じく低コストなことが多い上に、企業の人事担当者の手間も軽減できるため、スムーズに福利厚生を充実させることが可能です。また、従業員が「自身に必要な福利厚生」を選んで利用する仕組みなので、さまざまなニーズを満たしやすくなります。

そんなカフェテリアプランには、メリット・デメリットがあります。

たとえば、メリットには「福利厚生にかかる費用を管理しやすい」という点が挙げられます。前述の通り、カフェテリアプランでは従業員に一定額の補助金(ポイント)を支給するため、前もってどれほどのコストがかかるのか把握できるのです。また、従業員による福利厚生の利用状況によってコストが変動することもないので、予算の範囲内で管理することができます。

このほか「従業員満足度を高めやすい」という点もメリットの一つです。

企業で独自に福利厚生を充実させても、その内容が必ずしも従業員のニーズを満たしているとは限りません。仮にニーズを満たせていない場合は、福利厚生に対する従業員の満足度が下がってしまいます。その点、カフェテリアプランにて従業員の属性やライフスタイルを考慮して福利厚生をカスタマイズすれば、平等性のある福利厚生を実現できるため、従業員の満足度を高めやすくなります。

一方、デメリットには「従業員から不満の声が出る可能性がある」という点が挙げられます。これは、カフェテリアプランに単年度精算方式を採用した場合に考えられるデメリットです。

単年度精算方式とは、未使用の補助金(ポイント)を翌年度に繰り越すことができない制度のこと。つまり、使い切れなかった補助金(ポイント)がある場合、それは期限切れとなり消滅してしまうのです。この特徴から、従業員がカフェテリアプランに不満を感じる可能性があります。

単年度精算方式を採用した場合、一定のタイミングで補助金(ポイント)をゼロにするので、コストの管理が容易になります。ただし、前述したような従業員の不満に繋がる可能性もあるので、その点はあらかじめ理解しておくことが大切です。

関連記事

福利厚生サービスについては以下の記事でも詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

企業担当者必見!「福利厚生サービス」のおすすめ4選を解説

福利厚生管理士が選んだ福利厚生アウトソーシング4選【導入事例付】

以上が経団連が定めている法定外福利厚生の7つの種類になります。

ここからは、これまで説明した7種類以外の福利厚生の一例を、その他として紹介します。

その他1:自己啓発関連

従業員の成長を支援する自己啓発関連も、福利厚生の一つです。主な目的は「業務に関する自己投資のサポート」ですが、昨今は業務に限定せず、ビジネスで役立つ知識・スキルの習得やセミナーへの参加なども支援することが増えています。

eラーニングの支援

従業員がeラーニング(インターネットを利用した学習形態)に取り組む際に、その費用を支援します。企業によっては、“自社が提携しているeラーニングサービスの中から従業員が興味のあるプログラムを選択し学習する仕組み”を確立していることもあります。

企業が福利厚生としてeラーニングを支援すれば、従業員にとっての「学習のハードル」が低くなる可能性があります。つまり、従業員一人ひとりのスキルアップを見込みやすくなるのです。そのため、自己啓発関連の福利厚生としてeラーニングを支援することは、企業にとって有益と言えます。

書籍購入費の補助

業務に関する書籍をはじめ、ビジネスパーソンとして必要な知識やスキルを身につけられる書籍などを購入した際の費用を補助します。企業によって福利厚生のスタイルは異なり、たとえば読みたい書籍のリクエストを受け付け、その書籍を企業が購入して貸し出しているパターンがあります。

また、ベネフィット・ワンの福利厚生サービス、ベネフィット・ステーションでは、電子書籍やビジネス誌の定期購読等の特別優待プランもございます。

ベネフィットステーションのショッピングステーションはこちら

福利厚生を通して、書籍の購入という従業員の自己投資を支援することで、仕事に対するモチベーションを高めてもらいやすくなり、結果的にはパフォーマンスの向上が期待できます。

その他2:休暇関連

有給休暇とは別に、特別な休暇制度を取り入れることも、立派な福利厚生と言えます。

アニバーサリー休暇

アニバーサリー休暇とはその名の通り、自身や家族の誕生日、結婚記念日などの記念日に付与される休暇のことです。企業によって「何を記念日とするか」は異なり、また中には記念日を自由に決められる制度を設けた企業もあります。休暇の条件や日数に法的な決まりはないので、労使で自由に策定することが可能です。

リフレッシュ休暇

リフレッシュ休暇とは、従業員の心身の疲労回復などを目的とした、職業生涯の節目に付与される休暇のこと。たとえば、「勤続3年ごとに5日間のリフレッシュ休暇を付与する」といったイメージです。なお、アニバーサリー休暇と同じく休暇の条件や日数に法的な決まりはありません。

非公開: 従業員の健康を支援するヘルスケアサービスについて 人生100年時代と言われるようになった昨今、新型コロナの影響で在宅勤務が進み、従業員の健康管理や健康促進など健康課題を抱えている企業が増えています。 ベネフィット・ワンでは、そのような健康課題を解決するサービスを多数ご用意しています。 【サービスの一例】 中小企業の方へは、産業保健をすべてひとまとめにしたパッケージサービスもございます。 ぜひ、下のリンクから課題を確認し、自社に合ったサービスを検討してみてください。

・健康診断の運営代行

・特定保健指導の支援

・ストレスチェックのWeb実施

・各種ワクチン接種の運営代行

・健康促進に有効なインセンティブポイントサービス

福利厚生サービスおすすめ4社を厳選

前述の通り、従業員に提供する福利厚生は外部委託することもできます。そこで以下にて、おすすめの福利厚生サービスを4社を紹介します。比較・検討をするにあたり、ぜひご参考にしてください。

ベネフィット・ステーション

ベネフィット・ステーションは、法人会員数1,548万人の大手福利厚生サービスです。

「140万件以上の優待サービスが揃っている」「ライフ支援に限らず、健康促進や教育研修支援もカバーできる」といった特徴があることから、企業の抱える様々な課題にオールインワンでサポート可能であるため、中小企業にも大企業にもおすすめと言えます。

さらに、ベネフィット・ステーションを導入すると、人事・総務部のDXを実現するベネワン・プラットフォームが無料で利用可能になります。

福利厚生や教育・研修、健康経営だけでなく、人事・総務部門のDXに対し、全方面からのサポートが可能です。

|

会員数:1,548万人 月会費:従業員1名あたり1,200円 他(※別途入会金として一社につき2万円~発生します。) |

福利厚生倶楽部

福利厚生倶楽部は、日本で最も早く福利厚生アウトソーシング事業を始めた株式会社リロクラブが提供する福利厚生サービスです。地域ごとに利用できるサービスを紹介しているため、大手企業によくある「地域間格差による利用率の低下」をカバーすることができます。

|

会員数:638万人以上 月会費:従業員1名あたり800円~(※別途入会金として3万円〜発生します。) |

WELBOX

WELBOXは、東急不動産を親会社に持つ株式会社イーウェルの福利厚生サービスです。そのため、東急不動産が運営する会員制リゾートホテルなどを利用することができます。また、健康経営に関する福利厚生を促進するサービスも充実しているため、従業員の健康促進にも目を向けている企業にとくにおすすめです。

|

会員数:370万人 月会費:従業員1名あたり400円~(※別途入会金として5万円〜発生します。) |

ライフサポート倶楽部

ライフサポート倶楽部は、リソルライフサポート株式会社が提供する福利厚生サービスです。リゾート施設やゴルフ場を利用できるなど、宿泊・レジャーに関する余暇支援が充実しているほか、介護や育児のサポートまで行っているため、従業員のさまざまなニーズに応えやすいと言えます。

|

会員数:約200万人 月会費:従業員1名あたり350円~(※初期費用等については不明) |

総合福利厚生サービス ベネフィット・ステーション ベネフィット・ステーションは従業員満足度を向上し、健康経営やスキルアップを促進する さらに ・お得な特典や割引がついたサービスを会員企業の従業員様が給与天引きでご利用頂ける、給与天引き決済サービス などをご用意しています。

総合福利厚生サービスです。

グルメやレジャー、ショッピングだけでなくeラーニングや介護・引っ越しなどライフイベントに関わるものまで、

幅広いメニューを取りそろえています。

・Netflixが見放題のプラン

自社の人事課題を受けて福利厚生の改革に取り組んだ企業事例

※企業事例で紹介する内容は、それぞれインタビュー時点での情報となります

株式会社ベルシステム24

コンタクトセンター業界大手の株式会社ベルシステム24は、2016年から福利厚生アウトソーシングサービスを導入し、正社員と在籍3ヶ月以上の契約社員約26,000名にも利用対象を拡大。

2年目となる2017年からは、正社員だけでなく非正社員(勤務3ヶ月以上)も対象としたe-ラーニングを開始し、企業全体としての電話対応のスキルアップやクライアントの満足度向上を図っています。

詳細は「目的は従業員満足度向上の先にある業績向上、非正規社員2万6千名に福利厚生の対象を拡大した事例」をご覧ください。

NTTグループ

社員数18万を超えるソフトウェア、通信設備、電力設備など多様なサービスを提供するNTTグループは、2018年5月より、福利厚生サービス『ベネフィット・ステーション』の導入を開始。

同一労働同一賃金を優先課題とし、対象となる約18万人の従業員に向けて「育児・介護・健康」のパッケージを独自にカスタマイズしています。

産休から復職を目指す従業員をサポートする「育児コンシェルジュデスク」、介護相談・遠距離介護をサポートする「介護コンシェルジュデスク」の設立や、大手スポーツクラブの特別割引制度などを新設しました。

詳細は「16年ぶりの改革!NTTグループ従業員約18万人が満足する福利厚生サービスを共に目指す」をご覧ください。

非公開: ベネフィット・ステーションが選ばれる3つの理由 福利厚生サービス ベネフィット・ステーションは、福利厚生業界最大の1,548万人の会員数を誇るサービスです。 選ばれる理由は以下の3点です。 また、従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどどありません。 まずは資料をご確認ください!

・福利厚生だけではなく社員研修にも使える!健康経営も推進できる!

・年間5000ポイント付与されるので従業員満足度が向上!

・人事データの活用が出来るプラットフォーム機能が無料で搭載(ベネワン・プラットフォーム)!

自社に必要な福利厚生やこれから拡充すべき福利厚生の順位付けをする

福利厚生の種類について、生活の基盤となる住宅、医療・健康から、人生のイベントのサポートとなるライフサポートや慶弔関係、社内の活動を活発化させる文化・体育・レクリエーションなど多種多様な導入案がありました。

ニーズを幅広く満たす必要性や、福利厚生の導入すべき優先順位についてご理解いただけましたでしょうか。

この記事が、自社に必要な福利厚生や、これから拡充すべき福利厚生の順位付けをする一助となれましたら幸いです。

繰り返しになりますが、従業員は幅広い福利厚生を求めています。そのため福利厚生も広く拡充していく必要があります。

自社に何が足りていないのかを把握するために、まず福利厚生分類表を用い自社の制度を棚卸していただき、「食事」「住宅」「割引」が自社にない場合には、まずこれらを優先して拡充するようにしましょう。

ぜひ、福利厚生分類表を基に自社の福利厚生制度の現状をチェックしてみてください。

幅広い種類の福利厚生を拡充できる

福利厚生サービス ベネフィット・ステーション

従業員満足度を高めるためには、福利厚生を幅広く用意する必要があります。

とはいえ、福利厚生を1から自前で整えるのは大きな労力がかかります。

そんなときに活用したいのが福利厚生サービスです。

ベネフィット・ステーションではレジャー・食事・育児・介護・財産形成といった幅広い福利厚生を一気に拡充することができます。

また、ベネフィット・ステーションは、

・一業者との契約で140万件以上のサービスが使えるようになる

・会員数は業界最大規模の1,600万人が導入済

・導入企業法人数17,000団体

従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどないのも特徴です。

ぜひこの機会に福利厚生制度の拡充を検討していきましょう。