中小企業が導入すべき福利厚生とは?優秀な人材を確保するためのおすすめ3選をご紹介

人材不足が深刻化している今、企業は人材確保に向けてあらゆる対策を検討する必要性にせまられています。

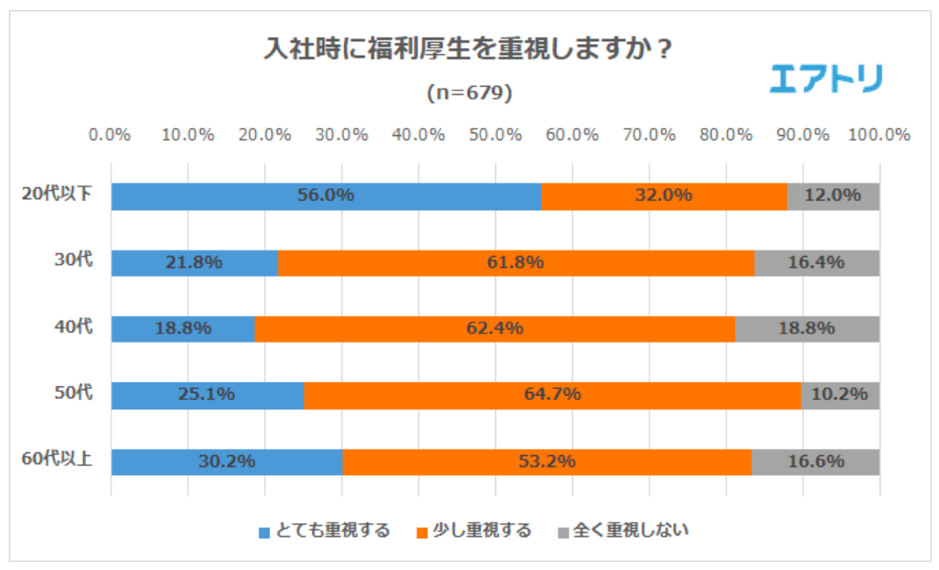

総合旅行プラットフォーム「エアトリ」を運営する株式会社エアトリが、10~70代の男女679名を対象に行った「「福利厚生」に関するアンケート調査(2019年10月)」では、入社時に福利厚生を「とても重視する」もしくは「少し重視する」と答えた人が、全年代で8割以上となりました。

20代では過半数が「とても重視する(56.0%)」を選択していることから、若い労働者が仕事を探す際には、給与や待遇、仕事内容と同じように、福利厚生の充実度にも着目していることがわかります。

しかし、中小企業には、福利厚生が大企業ほど整っていないというイメージが根強くあります。

実際、中小企業が大手並みの福利厚生制度を導入することのハードルは高いでしょう。大規模な施設導入などを行えば莫大なコストがかかり、時間もかかります。しかもコストに対する効果は未知数ですから、なかなか導入に踏み切れない、という企業も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、中小企業が福利厚生を重視すべき理由や、中小企業が無理なく導入できる福利厚生3選をご紹介します。

非公開: 1人1,200円〜福利厚生の導入が出来る「ベネフィット・ステーション」 もしもこの記事をお読みの方の中に福利厚生サービスをお探しの方がいらっしゃいましたら、福利厚生アウトソーシングサービスの「ベネフィット・ステーション」を検討してみましょう。 ・従業員1名あたり1,200円~から導入ができる などのメリットがあります。以下より無料で資料のダウンロードが可能です。この機会にご覧ください。

・上場企業の約半数のシェアを誇る導入実績

・従業員が企業担当者を介さずサービスを利用できるので導入後の事務作業はほとんどない

目次

福利厚生が充実していないと人材を確保できない可能性がある

福利厚生制度がないと7~8割の人材から無視される?

前述のとおり、福利厚生を重視する求職者は83%もいます。

そして、企業選びで福利厚生を重視する学生も多くいます。

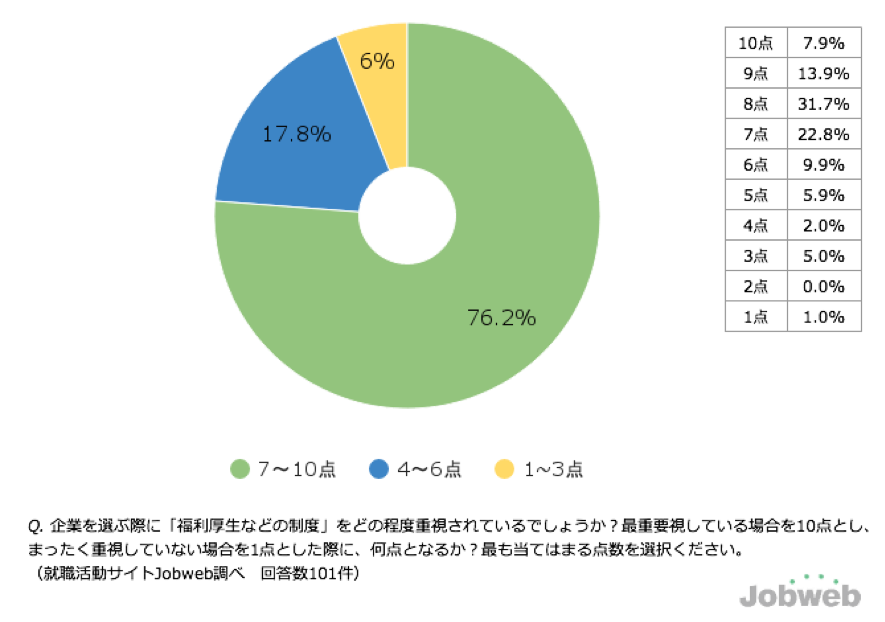

就職活動サイト「ジョブウェブ」が2016年に学生に行ったアンケートでは、「企業を選ぶ際に福利厚生などの制度をどの程度重視されているでしょうか?」という問いに対し、10点満点中7~10点との回答が76.2%もあり、平均は7.6 点という結果がでています。

つまり、福利厚生制度の導入をためらっていると、7~8割の学生や求職者から選ばれなくなってしまう可能性があるのです。

<企業選びにおける「福利厚生などの制度」の重要性は?>

また、このアンケートで7~10点を選んだ学生のコメントとして、次のようなものがあります。

<「福利厚生などの制度」を重視する理由は?>

|

結婚・出産も考えているので、福利厚生が充実していないと戻れない。 |

|

その企業が、従業員をどれだけ大切にしているのかという、1つの指標となるから。 |

|

福利厚生制度の充実はその企業の力を反映したものだと思う。 |

|

なんだかんだ福利厚生は大切。自分の人生なのだから。 |

株式会社ジョブウェブ公式サイトより抜粋

このような結果から、目先の待遇だけではなく働きやすさや将来を見据えたうえで、福利厚生制度の充実度を企業選びの一つの指針としていることがわかります。

福利厚生が充実していることで、「人を大切にする企業」というイメージ作りもなるのです。

福利厚生の充実度が低いことは中小企業で働くことのデメリットと考えられている

求職者や学生にとって福利厚生の充実度が重要になっている一方で、中小企業には厳しい評価がされています。

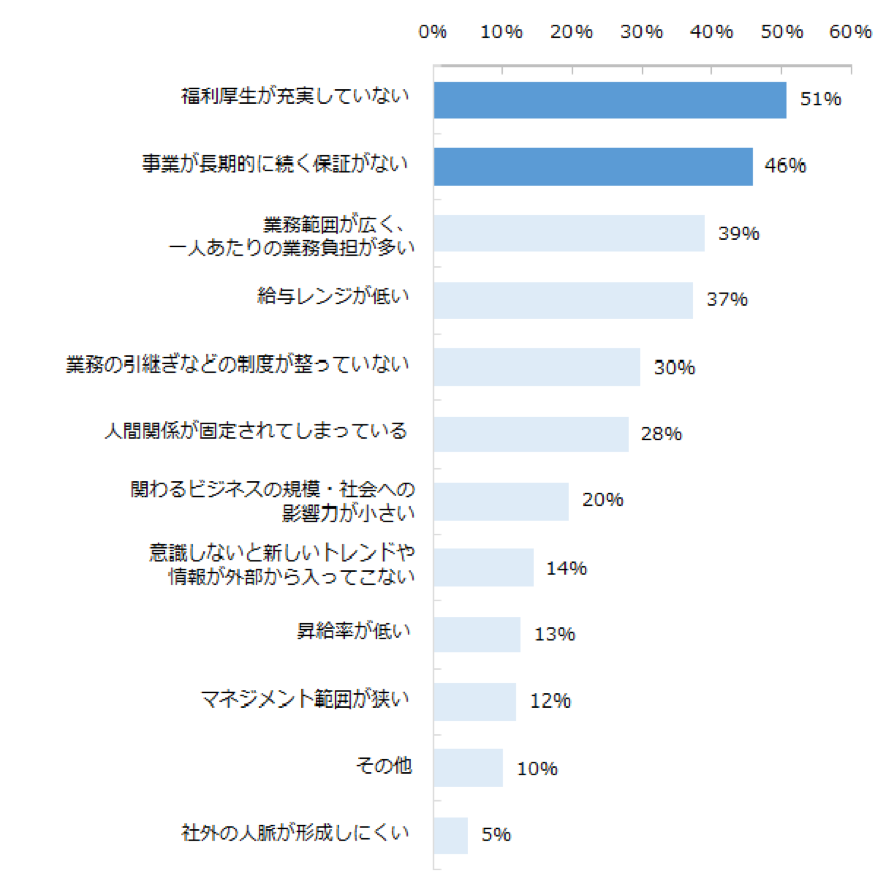

人材紹介会社集合サイト「ミドルの転職」が2016年に転職コンサルタントへ行ったアンケートでは、「ミドル転職希望者に中小企業への転職をすすめる」と94%ものコンサルタントが回答しました。しかし一方で「福利厚生が充実していないこと」が、中小企業で働くデメリットの1位となっています。

<中小企業で働くデメリットを教えてください。複数回答可>

大手企業と中小企業では福利厚生費用に差がある

企業規模によって福利厚生の充実度に差があることは、その費用の差からも明らかです。

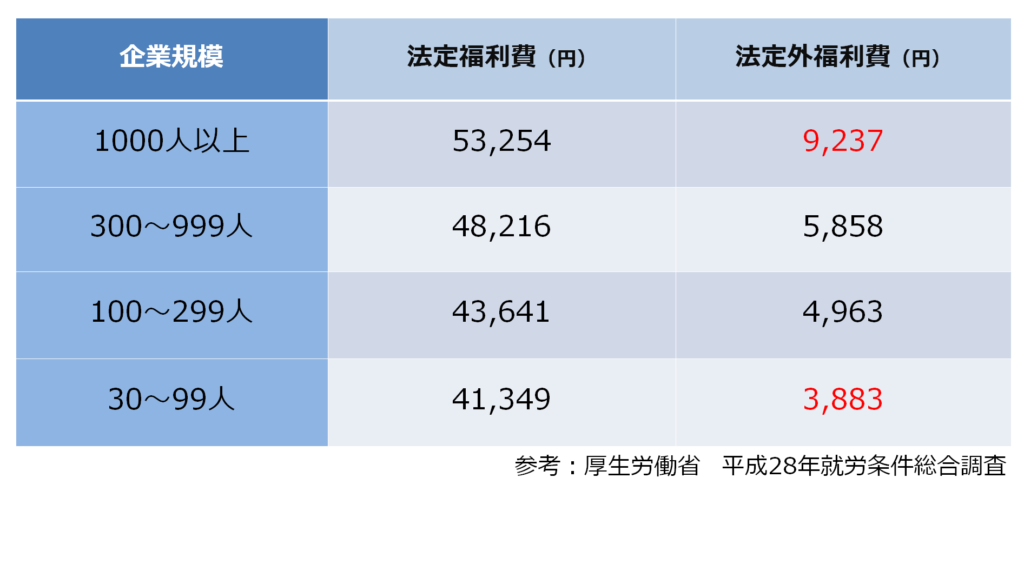

住宅手当・家賃補助・社員食堂などの企業が任意に実施する福利厚生サービスにかける費用を「法定外福利費」といいます。

そして、厚生労働省が実施した「平成28年就労条件総合調査」によれば、平成27年度における1人1カ月の法定外福利費の平均費用は、社員数1,000人以上の企業と比べると、100人以下の企業は半分以下にとどまっているのです。

<常用労働者1人1カ月 平均現金給与以外の労働費用>

福利厚生は費用の差だけでなく、内容も重要です。しかし福利厚生は給与以外の報酬とも考えられますので、従業員の働きに対して適度に還元する必要があると考えられます。

中小企業にとって福利厚生は、人材確保において大企業と同じラインに立つ上で欠かせない制度となっています。自社の福利厚生に目を向け、改善や導入を検討されてみてはいかがでしょうか。

福利厚生の必要性については、次の記事でも詳しく解説しています。

「福利厚生がない企業が損をする2つの理由と今とるべき対策方法」

競合他社との差別化をはかる!企業のイメージアップは「ベネフィット・ステーション」で 人生100年時代と言われるようになり、定年年齢の引上げや定年廃止が進んでいます。 例えば「仕事とプライベートの充実ができる働きやすい会社か」「風通しが良い社風で一緒に働く人と一体感を持つことができる働きがいがある会社か」といった不安を払拭する必要があります。 これらの課題は、福利厚生サービスベネフィット・ステーションの導入で解決すること出来ます。 1. 140万件以上のサービスが利用できるため、年齢や性別関係なく、従業員の多様なニーズに応えることができる 2. 企業の福利厚生制度として「スポーツジム割引」「育児・介護補助」などの記載が出来るため、競合他社との差別化ができる 従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどありません。 ぜひ、企業のイメージアップや労働環境の改善策の一つとして、福利厚生制度の検討をしましょう。

少子高齢化による人手不足の原因の一つとなっている中で、「企業のイメージアップ」は離職率低下や若手の人材確保において重要な役割を担います。

従業員に人気があるのは「食費」「住宅」「割引」

一口に福利厚生といっても、幅広い選択肢があります。休暇制度や社員旅行、健康診断など、働く人の健康やコミュニケーションを促進し、安心して働き続けるようにという目的のものが主となるでしょう。導入コストもさまざまです。

それでは、中小企業が導入するべき福利厚生とはどのようなものでしょうか?

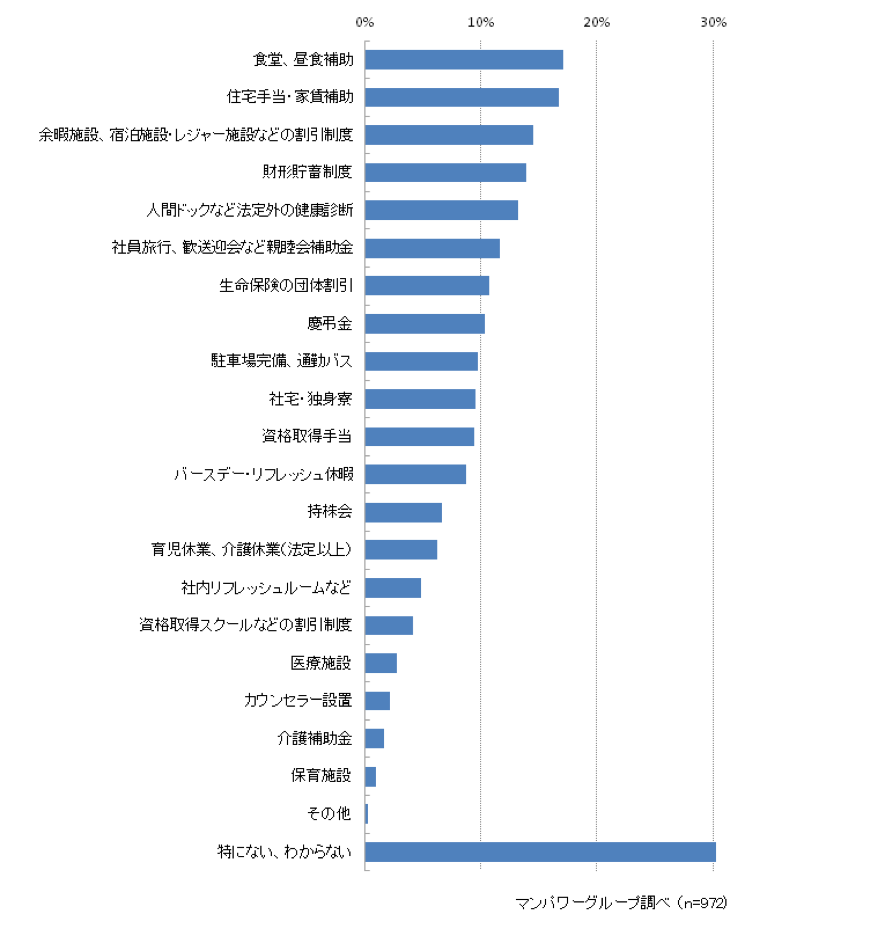

人材紹介・人材派遣のマンパワーグループが2015年に過去・現在において仕事をしたことがある18~60歳の男女972人を対象として行ったアンケートによると、会社の福利厚生としてよいと思うもので次の3つが上位となりました。

1位「食堂・昼食補助」

2位「住宅手当・家賃補助」

3位「余暇施設、宿泊・レジャー施設などの割引制度」

<会社の福利厚生として良いと思うもの(複数回答可)>

社員から喜ばれる「食費」「住宅」「割引」に関する制度が整っていない場合、これらを優先して拡充する必要があるといえるでしょう。

福利厚生だけじゃない!働き方改革を推進する「ベネフィット・ステーション 学トクプラン」 ベネフィット・ステーションは「福利厚生」「健康支援」「教育・研修」をワンストップで提供しています。 ・充実した育児、介護支援サービス その他、140万件以上のサービスが本パッケージに含まれています。 以下より無料で資料のダウンロードが可能です。

働き方改革への対応を一手にサポート致します!

・オンラインでの社員研修、eラーニングサービス

是非この機会にお試し下さい!

中小企業が無理なく導入できる福利厚生3選

食費に関する福利厚生:毎日無料!「まかないランチ」

「食事・昼食補助」として代表的なものといえば「社員食堂」ですね。調理場や広い飲食スペースを備えた社員食堂があれば、できたての食事を低価格・無料で利用でき、社員のコミュニケーション促進にもつながります。

しかし中小企業にとって、社員食堂のスペースを設け、運営をしていくことへのハードルは高いものです。

そこで、企業規模を上手く活用しながら社員に喜ばれる食事補助を行っている中小企業を紹介します。

はてなブログ、はてなブックマークなどを運営する「株式会社はてな」は、東京・京都の両オフィスにて「まかないランチ」を従業員に無料で提供しています。

社内に調理場や飲食専用のスペースをもうけるのではなく、オフィスの向かいに調理場となるマンションの1室を借りて調理し、社内の多目的スペースで提供します。

従業員数が少ないため、大きな調理場がいらないことで実現できる、福利厚生サービスです。

調理は契約シェフが担当しますが、1日3品の献立は日替わりで、栄養バランスを考えたものとなっています。

社員の健康管理にもつながり、食事の補助だけでなく、健康面もサポートできます。

このようなスタイルであれば、従業員数の少ない中小企業でも取り組みやすいのではないでしょうか。

食費に関する福利厚生については次の記事でも詳しく解説しています。

「3人に1人が高い満足度を実感、福利厚生で検討すべき社員食堂」

住宅に関する福利厚生:税メリットもある「借り上げ社宅制度」

住宅に関する福利厚生の代表は、「住宅手当」ですね。

住宅手当は住宅費の補助として家賃の何割か支給されるものです。入る金額は多く見えますが給与の一部と見なされるため、その分所得税がかかります。

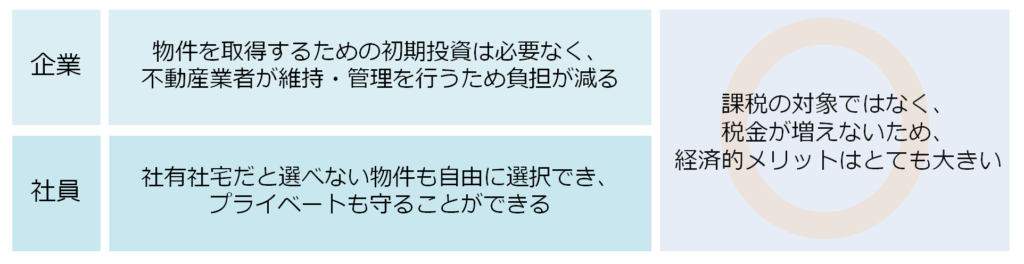

そこでおすすめなのが、税制メリットが大きい「借り上げ社宅制度」です。

借り上げ社宅制度とは、一般賃貸を不動産業者から会社が借り入れ、社員に貸し出すことです。

企業が保有する社宅と比べて選択の自由度が上がること、初期費用や固定資産税の負担がないことなど、借り上げ社宅は、企業・従業員両者にとってメリットがあります。

<借り上げ社宅のメリット>

ただし、企業には賃貸契約などの手間が発生するデメリットもありますので、借り上げ社宅の戸数が100戸以上になる場合は、社宅管理のアウトソーシングを検討してもよいといわれています。

住宅に関する福利厚生については、次の記事で詳しく解説しています。

「採用力の強化には社宅の導入を!導入方法と住宅手当との違い」

割引制度に関する福利厚生:多様なニーズに対応!パッケージサービス

同じ企業の従業員でも、年齢や家族構成・趣味趣向によって利用したいサービスは異なります。

従業員全員、それぞれに喜ばれる割引制度を自社が直接契約して充実させようとすると、膨大な手間や費用がかかってしまいます。

そのような負担は中小企業としては避けたいところでしょう。

福利厚生パッケージサービスの主な特徴は以下のとおりです。

- 従業員のニーズを幅広く満たすことが可能

- 手間なく簡単に福利厚生の充実を実現

- 安価なコストで導入できる(一人当たり数百円~)

福利厚生アウトソーシングサービスの選び方については、次の記事でも詳しく解説しています。

「福利厚生管理士が選んだ福利厚生アウトソーシング5選」

また、アウトソーシングを活用することで福利厚生の拡充にとどまらず、経営・人事課題を解決している事例もございます。「福利厚生サービス導入成功事例」も合わせてご覧ください。

福利厚生のアウトソーシングについて 福利厚生の充実は、従業員満足度を向上させ、採用や離職防止にも役立ちます。 総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」は ・140万件以上のサービスが利用できるため、年齢や性別関係なく、従業員の多様なニーズに応えることができる ぜひこの機会にご検討ください。

・福利厚生会員数は業界最大級の1,100万人(※2024年4月現在)

・「福利厚生」「健康支援」「教育・研修」をサポート

まとめ

福利厚生の充実は人材不足問題解消への重要課題です。

そして、各企業にあったサービスを柔軟に選択できることは中小企業ならではの利点です。

さまざまな外部サービスなどを比較し、取り入れやすい福利厚生制度の導入から検討してみてはいかがでしょうか。

福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」をおすすめする3つの理由

福利厚生の充実は、従業員満足度を向上させ、採用や離職防止にも役立ちます。

もしこれから福利厚生の導入を検討するのであれば、自社で新たな制度を一から作るよりも、低価格で手間をかけずに簡単に導入ができるアウトソーシングサービスを利用すると良いでしょう。

数あるサービスの中でも、業界でトップシェアを誇る「ベネフィット・ステーション」の導入をおすすめします。

ベネフィット・ステーションが支持されている理由は、以下の通りです。

・約140万件以上のサービスが利用できるため、年齢や性別関係なく、従業員の多様なニーズに応えることができる

・福利厚生会員数は業界最大の1,100万人(※2024年4月現在)

・導入企業法人約16,000社(※2024年4月現在)

従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどありません。

ぜひこの機会にご検討ください。