在籍出向とは?契約の仕組みやメリット、転籍との違いも解説!

この記事のまとめ

・在籍出向とは、出向元に籍を残したまま、出向先とも労働契約を結ぶこと

・在籍出向により、出向先・出向元には人材育成や他社のノウハウを吸収できるメリットがある

・出向者のメリットは、新たな知識やスキルの獲得をベースに自律性を養えること

・在籍出向を実施する際は、出向元は金銭的な利益を享受しないことが必須

・社員の特性や思考性を把握した上で出向先とマッチングさせることで出向の効果が上がる

人手不足でも労働生産性を向上させるには 人手不足の今、以下のような課題には早急に取り組む必要があります。 ・離職率の低下、採用力の強化 ベネフィット・ステーションは、従業員満足度を向上し、健康経営やスキルアップを促進する総合福利厚生サービスです。

・物価上昇に対抗できる経済支援

・従業員満足度の向上

・多様性のある働き方の選択肢の増加

・育児・介護と仕事の両立支援

グルメ・レジャー・ショッピング・スポーツ・旅だけでなくeラーニングなどの学習コンテンツ、育児・介護・健康・引っ越しなどライフイベントに関わるものまで、140万件と幅広いメニューを取りそろえています。

月額1人当たり1,000円~で上記課題の解決にオールインワンで寄与します。

資料は無料でダウンロードが可能です。

ぜひご覧ください。

在籍出向とは?

在籍出向とは

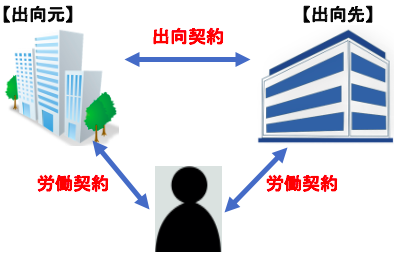

出向元(現職)との労働契約は維持した状態で、出向先(他社)で勤務することを在籍出向といいます。

出向元と出向先で出向に関する契約を結んでいることが条件で、出向者は出向元に加えて出向先とも労働契約を結ぶ必要があります。出向元は、出向者と結んでいる労働契約の一部を出向先に移転し、指揮命令権も出向先に移転します。

最近の事例としては、2020年の年末から2021年にかけて新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業の縮小や業績の悪化などで企業によっては一時的に人材が余剰に抱えてしまったことから、逆に人手不足に陥った企業への一時的な在籍出向がニュースでも話題となりました。このニュースに関連して、厚生労働省は2021年2月にコロナ禍の影響で在籍出向を利用して雇用の維持を図る出向元と出向先の両方に「産業雇用安定助成金」を新設して支援を開始しました。

※出向先には出向元の関係会社も含まれます。

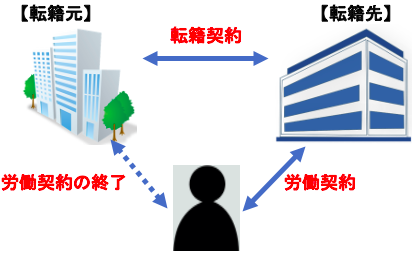

転籍出向との違い

転籍出向は、転籍元(現職)に籍を残さない、いわゆる移籍する点が在籍出向との大きな違いです。よって、転籍元との労働契約は消滅し、転籍先との労働契約のみとなります。意味合いとしては、転籍元の会社を退職して転籍先の会社へ転職することと同じです。

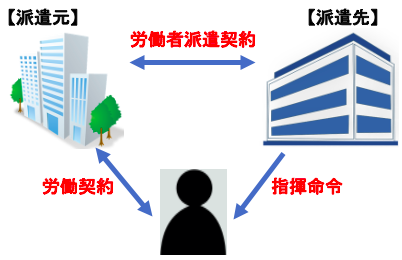

派遣との違い

派遣の場合、労働契約は事業主の派遣元(派遣会社)との間に発生するため、派遣先(他社)との間に発生しない点が在籍出向との違いです。また、労働者派遣法が改正された2015年以降は派遣期間に制限があり、最長3年間となっています。

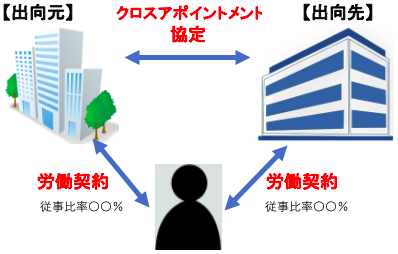

クロスアポイントメントとの違い

クロスアポイントメントとは、研究者などが大学や公的研究機関、民間企業の間でそれぞれと労働契約関係を結び、定められた従事比率(エフォート)で業務をおこなうことです。

つまり、1週間のうち月曜日から水曜日は出向元で勤務し、木曜日と金曜日は出向先で勤務するといった働き方が可能となります。一定期間は「出向先のみ」で勤務することとなる在籍出向とは、働き方が異なります。

福利厚生のアウトソーシングについて 福利厚生の充実は、従業員満足度を向上させ、採用や離職防止にも役立ちます。 総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」は ・140万件以上のサービスが利用できるため、年齢や性別関係なく、従業員の多様なニーズに応えることができる ぜひこの機会にご検討ください。

・福利厚生会員数は業界最大級の1,220万人(※2025年4月現在。福利厚生、CRMおよびパーソナルの合計会員数。)

・「福利厚生」「健康支援」「教育・研修」をサポート

在籍出向のメリット・デメリット

出向元のメリット・デメリット

| メリット |

・会社の風通しが良くなる |

| デメリット | ・出向者分のマンパワーが減ってしまう |

出向先のメリット・デメリット

| メリット |

・会社の風通しが良くなる |

| デメリット | ・出向者はいずれ出向元に戻る前提なので、長期的な戦力化が見込めない |

出向者のメリット・デメリット

| メリット |

・新しい環境で新しい業務を遂行できる |

| デメリット | ・新たな環境で仕事を覚えなければならず、ストレスがかかる |

非公開: 新型コロナとインフルエンザの同時流行に備えた対策を! 新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症は、オフィス内でクラスター(集団感染)を引き起こすきっかけになりがちです。

クラスターが発生すると生産性が低下し、事業計画が正常に実行されない可能性もありますので、健康経営や安全配慮義務として感染症対策を徹底しましょう。

感染症対策の中でも、在宅勤務が実施しづらい企業ではワクチン接種が効果的です。

無料でダウンロードできる資料は下のボタンからご確認ください。

在籍出向の注意点&よくある疑問

在籍出向を実施する際の一般的な注意点やよくある疑問を紹介します。

労働契約などに注意

出向元が出向を命じる際に注意すべきことは、以下の通りです。

3つの注意点

・従業員(出向者)との労働契約に、「出向を命じ得る」などの出向命令の根拠の記載があること

・出向先での基本的な労働条件(給与等の処遇、出向期間、復帰条件等)が明瞭になっていること

・法令違反や権利濫用でないこと

※労働契約に出向の根拠がない場合は、出向に際して従業員の同意が必要となります。

法令違反や権利濫用の具体例

法令違反や権利濫用はイメージしにくいのですが、具体的な例としては以下の通りです。

(法令違反の例)

| 法令違反となる出向目的の例 | 違反する法令 |

| 労働組合の活動の阻害 | 労働組合法第7条(不当労働行為) |

| 出向者の思想信条 | 労働基準法第3条(均等待遇) |

(権利濫用の例)

| 出向命令が権利濫用となる可能性のある例 |

権利濫用と認められた時に出向が無効となる根拠の法令 |

| 身体に持病があり肉体労働が難しい社員を、肉体労働が必須の会社へ出向させる | 労働契約法第14条(出向) |

| セクハラ・パワハラを告発した社員を出向させる |

参考:日本レストランシステム事件(大阪地裁 平成16年1月23日、大阪高裁 平成17年1月25日)

新日鐵事件(最高裁 平成15年4月18日)

職業安定法第44条に注意

この法律は「労働者供給事業の禁止」を定めています。

職業安定法第44条—————————————————————

「何人も、次条※に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。」

——————————————————————————–

出典:電子政府の総合窓口e-Gov、「※」のみ著者加筆

※「次条」には「労働供給事業の許可」について規定されています。

当該条文の趣旨は、「出向を、利益を得るビジネス(事業)としておこなってはならない」ということです。

就業規則・社会保険などの適用は?

就業規則や社会保険に関して、よくある疑問・質問を紹介します。

Q. 出向者は出向元と出向先と雇用契約を結びますが、就業規則はどちらを適用すべきですか?

A. 基本的にはどちらも適用することになります。ただし、出向元と出向先の就業規則で整合性が取れない規定があることが一般的ですので、出向先と出向元で話し合い、出向者に適用する就業規則を決定する必要があります。

(出向者に適用する就業規則の区分例)

| 適用する規則 | 適用する規定内容 |

| 出向元の就業規則 | 福利厚生、年次有給休暇、休暇(※)、解雇、転職、定年など |

| 出向先の就業規則 |

労働時間、休憩、休日、服務規定など |

| 双方の就業規則 | 懲戒処分など |

※いわゆる特別休暇にあたる休暇は、出向者が出向することで不利益を被らないように出向元で適用される特別な措置でありますが、利益以上のものが発生する場合は出向先の就業規則が適用される場合もあります。

Q. 社会保険の適用はどうなりますか?

A. 社会保険には「医療保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」があります。ケースに応じて出向先での加入手続きが必要な場合や負担先が異なりますので、以下の表で一般的な例をご確認ください。

| 保険の種類 | 出向先が賃金を支払うケース | 出向元が賃金を支払うケース | 出向先と出向元それぞれが、別々に賃金を支払うケース |

| 医療保険 | 出向先の負担 | 出向元の負担 |

賃金額の高い方 (条件によっては両社で按分のケースもあり) |

| 年金保険 | |||

| 介護保険 | |||

| 雇用保険 | 賃金額の高い方 | ||

| 労災保険 | 出向先の負担 | ||

参考:株式会社コミュニケーションサイエンス 在籍出向に関するQ&A

総合福利厚生サービス ベネフィット・ステーション ベネフィット・ステーションは従業員満足度を向上し、健康経営やスキルアップを促進する さらに ・お得な特典や割引がついたサービスを会員企業の従業員様が給与天引きでご利用頂ける、給与天引き決済サービス などをご用意しています。

総合福利厚生サービスです。

グルメやレジャー、ショッピングだけでなくeラーニングや介護・引っ越しなどライフイベントに関わるものまで、

幅広いメニューを取りそろえています。

・Netflixが見放題のプラン

在籍出向が自律型人材の育成を促す理由

そもそも自律型人材とは

自律型人材とは、「自ら課題を認識し、その解決に向けて自律的に行動する人材」です。マニュアルや指示がなくとも、主体性を持って変化に対応しながら成果を挙げ、会社の成長に貢献する人材を指します。

なぜ在籍出向が自律型人材の育成に寄与するか

在籍出向によって出向社員を対象とした自立型人材の育成に効果的である理由を、以下の通り紹介します。

理由その1:目標を立て、その達成に向けて努力する

新しい環境で業務を覚える必要があるため、出向者にはストレスがかかります。その克服のために、主体的に目標や目的を持って業務に取り組む(取り組まざるを得ない)状況となるためです。

理由その2:自己分析ができる

異質の中に身を投じることで、自分を客観視できるようになり、出向元の慣れ親しんだ組織の中では気付きにくい自身の強みや改善点を把握できるためです。

理由その3:企業分析ができる

出向先の会社で勤務することで、出向元の会社との比較が可能になり、出向元の会社の長所や短所を明確に把握することができるためです。

在籍出向を成功させるために最も重要なこと

出向によるストレスでモチベーションを生み出せず、最悪の場合は出向者が休職または離職してしまうケースもあり、そういった事態を回避することは大変重要です。そのポイントは以下の2つです。

a. 従業員のスキル・能力・思考性を正確に把握すること

b. 出向先の環境を正確に把握し、a.と照らし合わせて出向者を決定すること

特にa.の「社員の情報を正確に収集する」については、「重要性はわかるが、なかなかできない」というお悩みを抱えている企業が多くいらっしゃると思います。その理由としては、以下の3つが考えられるのではないでしょうか。

1. 従業員本人がスキルやキャリアプランを描けていない

2. 評価面談などでは、各部署の評価者のフィルターを通るので、画一的に従業員を管理できない

3. 人事や総務で情報収集を試みようにも、大きな手間がかかる

在籍出向を成功させるための仕組みを導入

ベネフィット・ワンが提供する福利厚生サービスの「ベネフィット・ステーション」では、ワークライフバランスの充実や健康経営の推進、教育・研修の支援をトータルでサポートする140万件以上のサービスを全国で世代間格差がなく平等にご利用いただけます。全国どこでもサービスを利用できますので、出向中であっても出向元企業と変わらない福利厚生制度の利用が可能です。

また、勤怠や健康診断の結果などのデータを集約する従業員のデータ活用プラットフォーム「ベネワン・プラットフォーム」では、収集したデータを可視化や分析することで適切なフィードバックとレコメンドを1人ひとりにおこない、従業員の自発的な行動を促します。収集したデータで従業員を画一的な基準で管理・把握することが可能で、これまでデータを調べて手作業でデータを抽出や作成していた工数が削減できることから人事領域のDX化にも有効です。

サービスを活用し、出向先をシミュレーションしてミスマッチを防ぐ

在籍出向のメリットを理解していても、受入先企業の候補が見つからず頓挫してしまうケースもあります。また、出向先と従業員とのニーズがミスマッチを起こしてしまい、満足にパフォーマンスを発揮できない場合もあります。この場合はベネフィット・ワンの「ベネワン・プラットフォーム」を活用し、従業員が掲げる目標の管理や出向先のシミュレーションを実施するタレントマネジメント機能から適切な出向先候補を導き出してみましょう。出向先でも出向元でのノウハウが役立ち従業員が本来持つ能力を最大限発揮できますので、結果的にスキルアップと人材育成に大きな効果が得られます。

まとめ

今回の記事のポイントは以下の5つです。

この記事のまとめ

・在籍出向とは、出向元に籍を残したまま、出向先とも労働契約を結ぶこと

・在籍出向により、出向先・出向元には人材育成や他社のノウハウを吸収できるメリットがある

・出向者のメリットは、新たな知識やスキルの獲得をベースに自律性を養えること

・在籍出向を実施する際は、出向元は金銭的な利益を享受しないことが必須

・社員の特性や思考性を把握した上で出向先とマッチングさせることで出向の効果が上がる

競合他社との差別化をはかる!企業のイメージアップは「ベネフィット・ステーション」で

人生100年時代と言われるようになり、定年年齢の引上げや定年廃止が進んでいます。

少子高齢化による人手不足の原因の一つとなっている中で、「企業のイメージアップ」は離職率低下や若手の人材確保において重要な役割を担います。

例えば「仕事とプライベートの充実ができる働きやすい会社か」「風通しが良い社風で一緒に働く人と一体感を持つことができる働きがいがある会社か」といった不安を払拭する必要があります。 これらの課題は、福利厚生サービスベネフィット・ステーションの導入で解決すること出来ます。

1. 140万件以上のサービスが利用できるため、年齢や性別関係なく、従業員の多様なニーズに答えることができる

2. 企業の福利厚生制度として「スポーツジム割引」「育児・介護補助」などの記載が出来るため、競合他社との差別化ができる

従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどありません。

ぜひ、企業のイメージアップや労働環境の改善策の一つとして、福利厚生制度の検討をしましょう。