ワークライフバランスとは? 概念や企業事例を紹介

【5分でわかる】ワークライフバランスとは

ワークライフバランスとは何か

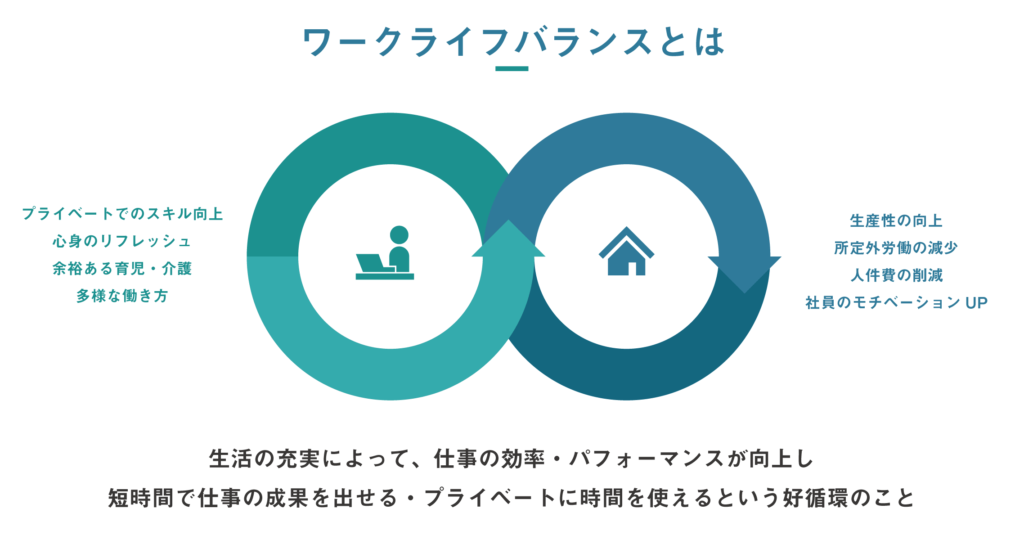

ワークライフバランス(WLB)とは、仕事(ワーク)と生活(ライフ)の両方を充実させて調和を図る(バランス)ことを意味します。調和とは、単に労働時間を短くする・休みを増やすということではなく、仕事と生活がお互いによい影響を与え合って相乗効果で好循環を生み出している状態。各自のライフステージや状況に応じて、自分に合った多様な働き方を選択することができる状態を指しています。

仕事は使用者(会社)の指示や勤務条件に従って行うため、ワークライフバランスは会社が従業員のために主体的に推進するものだと捉えられることも。従業員が自分のライフスタイルに合わせてより計画的に仕事と生活の調和を図っている状態を、ワークライフ「マネジメント」と呼ぶこともあります。

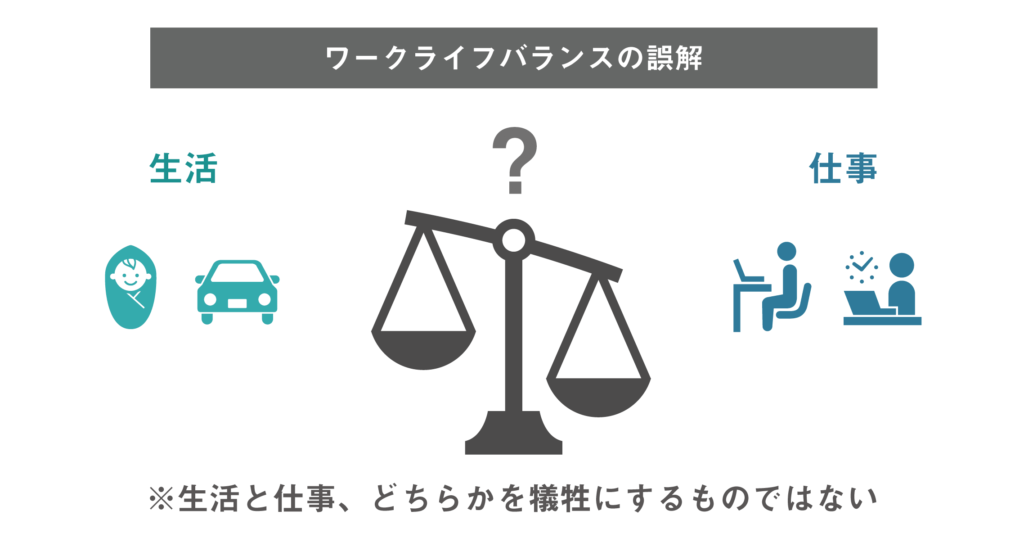

誤解されがちな「ワークライフバランス」の考え方

たとえば、ワークライフバランスを以下のようなものだと思っている方はいないでしょうか。

- 仕事とプライベートの生活はきっちり分ける

- 仕事8時間、プライベート8時間、睡眠8時間がベスト

- 新入社員の頃は仕事7:生活3にするべきだ

これは、ある種の誤解を含んでいます。

ワークライフバランスとは、厳密には仕事と生活の最適な比率を表すものではないからです。

この考え方では、上記のとおり、一方を増やせばもう一方が減ってしまうことになります。

もちろん時間比率という考え方はひとつの要素ですが、経営者がこの考え方に偏っていると危険です。

それではワークライフバランスは仕事を犠牲にして従業員の生活を取る、というようなある意味有害なものに見え、導入にも尻込みしてしまうでしょう。  もう一度お伝えすると、ワークライフバランスとは

もう一度お伝えすると、ワークライフバランスとは

- 仕事で成果を挙げるための成長やスキルを生活(仕事以外)で身につける

- それによって仕事がより短時間で成果を挙げられる

- より、生活が充実したものになり、スキルアップが図れる

といった「生活と仕事を調和させることで得られる相乗効果・好循環」のことを意味します。

本記事では、ワークライフバランスの導入のステップや考え方もお伝えしますが、この理解を忘れないようにしてください。

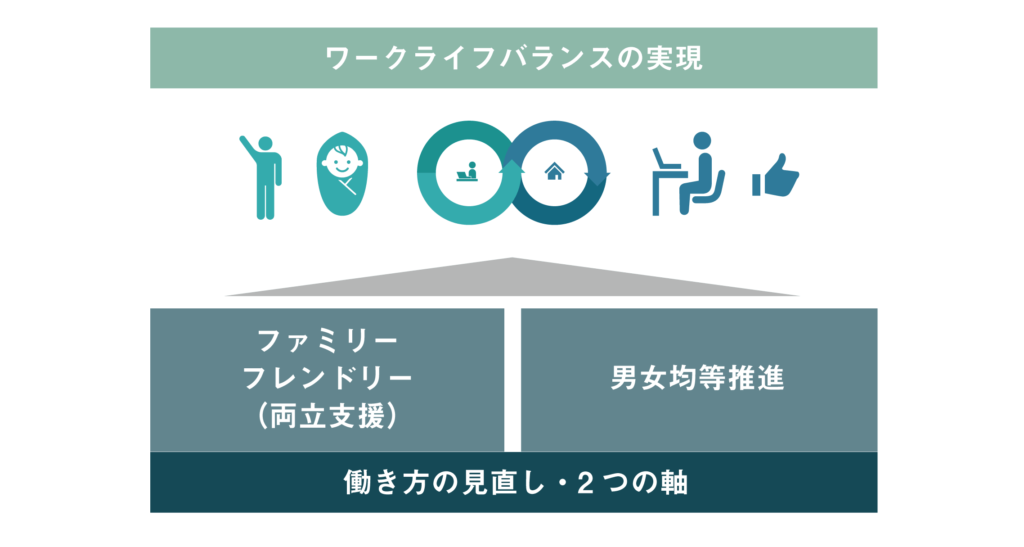

ワークライフバランスに含まれる2つの概念

そして、ワークライフバランスには以下の2つの概念が含まれています。

- ファミリーフレンドリー

- 男女均等推進度

これは、ワークライフバランスと似た概念とされることも多いのですが、正確にはワークライフバランスを構成する重要要素と考えてよいでしょう。

ファミリーフレンドリー

ファミリーフレンドリーは「両立支援」とも訳されます。

働きながら育児・介護をするための制度・環境を整えることを意味します。

「働き方改革」で見直されることが多いのも、このファミリーフレンドリーの取り組みです。

厚生労働省では、ファミリーフレンドリー企業の基準を以下のように定めています。

- 法を上回る基準の育児・介護休業制度を規定しており、かつ、実際に利用されていること

- 仕事と家庭のバランスに配慮した柔軟な働き方ができる制度を持っており、かつ、実際に利用されていること

- 仕事と家庭の両立を可能にするその他の制度を規定しており、かつ、実際に利用されていること

- 仕事と家庭の両立がしやすい企業文化を持っていること

※参考:厚生労働省HP

男女均等推進

男女均等推進とは

- 男女の性別にかかわらず、能力を発揮するための均等な機会が与えられる

- 男女の性別にかかわらず、評価や待遇における差別を受けない

ことを意味します。

1985年に策定された男女雇用機会均等法が、日本における男女均等推進の明確なはじまりです。

この法律は時代とともに随時改正され、今では

- 募集

- 採用

- 配置・昇進

のすべてにおいて、性別を理由とした差別が禁止されています。

また、男女均等推進には、均等を維持し、差別を禁止する側面の他に「今ある格差を解消していく」といった側面もあります。

厚生労働省では、女性の能力発揮を促進するポジティブな取り組みを実践する企業を「均等推進企業」と位置づけています。

- 均等(差別の禁止)

- 推進(格差の解消)

どちらも含むものが男女均等推進という考え方です。

本当のラークライフバランスの実現には、これらの2つの考え方が不可欠です。

内閣の「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」とは

ワーク・ライフ・バランス憲章とは、仕事と生活の調和を実現し働きやすく生きやすい社会の実現を目標とし、内閣府が2007年12月に策定(2010年に新合意)した基本的な指針です。

仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」であるとされています。

当時の日本が直面していた「仕事と生活が両立しにくい現実」を背景として生まれました。

特に問題になっていたのが女性社員の待遇です。女性の社会進出により共働き世帯が大幅に増加していたにもかかわらず、企業の働き方や家庭内での役割分担に関する意識は従来のままであったため、出産を機に女性にとって仕事と家庭の両方で重い負担を背負う状況が生まれ、キャリアの継続が困難になったり過度なストレスを強いられたりしていました。また、男性が育児へ参加しようとしても職場の理解が得られにくく、実際の参加率は極めて低いのが実情でした。

このような状態を改善し、全ての人が経済的自立を図りながら健康で豊かな生活を送れる社会を実現するために、政労使(政府、労働界、経済界)が一体となってワーク・ライフ・バランス憲章を策定することが必要不可欠となったのです。

憲章では、年次有給休暇取得率の向上や週労働時間60時間以上の雇用者割合削減などの具体的な数値目標も設定されており、企業の人事・総務担当者は自社のワークライフバランス施策の効果を測るひとつの指標とすることもできます。

この憲章は、育児・介護休業法の改正や働き方改革関連法の制定など、その後の法制度整備の基盤となりました。少子高齢化や労働力人口減少といった社会課題に対応するため企業には多様な人材活用や柔軟な働き方の導入が求められている現在においても、憲章は重要な指針として機能しています。

ワークライフバランスはもう古い?まだまだ重要?

近年、「ワークライフバランスはもう古い」という声を耳にすることがあります。

確かに、「仕事の時間を減らして家庭や個人の時間を増やそう」という時間の配分や「育児をしながら仕事もできるように」という狭義の意味では古くなったかもしれません。しかし、憲章を読むと分かるように、ワークライフバランスが目指すのは「人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」であり、今も重視すべき考え方です。

昨今でいえば、コロナ禍を機にリモートワークを取り入れる企業が増えたことから「会社で」働くことの意味を考えるきっかけになり、以下のようなより柔軟な働き方を求める声が出てきています。

ワークライフインテグレーション

仕事と生活を明確に区別するのではなく、互いに影響し合いながら融合させていく考え方です。例えば仕事の合間に子どもの学校行事に参加したり、趣味の時間を仕事の創造性に活かしたりするなど、双方をシームレスにつなぎ、全体として充実した状態を目指します。

ワークライフハーモニー

仕事と生活がそれぞれ独立しつつも互いに良い影響を与え合い、調和がとれている状態を指します。一方を犠牲にすることなく双方が充実することで、人生全体の満足度を高めることを目指します。

企業側の意識も変化しつつあります。従来の「長時間労働=生産性が高まる」という考え方から、「従業員のエンゲージメントや創造性を高めることで生産性が高まる」という考え方が主流に。単なる労働時間短縮だけでなく、従業員一人ひとりの幸福や成長を重視する、プライベートの時間が充実すれば仕事の成果につながるという考え方です。

こうした真のワークライフバランスの実現には、福利厚生が欠かせません。しかし、企業が一方的に提供する福利厚生では多様化した働き方に対応しづらいため、従業員が自分のライフステージや状況に応じて必要な福利厚生を選べるよう、企業が福利厚生を整備していく必要があるといえるでしょう。

ワークライフバランスを整えるメリット

企業がワークライフバランスを整えるメリットには以下のようなものがあります。

メリット1:女性社員の定着

育児や介護といったライフイベントは、女性社員がキャリアを継続する上で大きな障壁となることが少なくありません。ワークライフバランスを支援する制度が充実しているかどうかは、特に女性社員の定着率向上に極めて大きな影響を与えます。

国立社会保障・人口問題研究所が2023年8月に発行した「現代日本の結婚と出産(第16回出生動向基本調査報告書)」によると、2015年~2019年の間、第1子妊娠前に正規の職員だった女性が育児休業を利用して就業を継続した割合は68.3%だったのに対して、育休制度を利用しなかった正規の職員では6.5%にとどまっています。

柔軟な勤務時間制度、リモートワークの導入、育児・介護休業の取得推進など、ワークライフバランスを支援する制度が整備されていれば社員は仕事と家庭の両立が可能となり、結果として就業を選択、離職を選択しないケースが減るのです。

株式会社日本能率協会総合研究所が行った「令和4年度仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業(労働力調査)」(令和4年度厚生労働省委託事業)からも、育児休業や子の看護休暇など、気を遣わずに休める休業・休暇制度や子育てに合わせて柔軟に働ける勤務制度 (フレックスタイム制度や始業・終業時間の繰上げ・繰下げ等)・保育園や託児所など安心して子どもを預けられる預け先があれば、仕事を続けられたと感じた社員がいたことが分かります。

メリット2:優秀な人材の確保

現代の採用市場において、ワークライフバランスの実現に寄与する充実した福利厚生制度は、優秀な人材を獲得するための重要な差別化要因となっています。

特にZ世代といった若い世代は仕事のやりがいや給与水準だけでなく、個人の生活を重視する傾向があります。ワークライフバランスを推進することで、「社員を大切にする会社」「古い常識にとらわれず、柔軟な働き方に対応できる会社」という印象を与えることができるのです。

株式会社リクルートマネジメントソリューションズが2023年3月に行った「新人・若手の早期離職に関する実態調査」によると、仕事よりもプライベートを重視する社員の割合は新人・若手では34.2%ですが、上司や企業の育成担当者では22.9%となっています。また、「仕事で、このためなら労力をかけてもよいと思うものは何ですか」という問いに対して、「プライベートの時間が確保できる、さらに充実させる」という選択肢を選んだ人が最も多かったことからも、Z世代は生活を重視していることが分かります。

※ここでいう新人・若手とは大学・大学院を卒業した社会人1~3年目で、一般企業・公務員・教職員・非営利団体の正社員・正職員として勤務する者を指します。

メリット3:社員のモチベーション向上

仕事とプライベートのバランスが取れている社員はストレスが軽減され、心身ともに健康な状態を保ちやすくなります。プライベートで十分に休息がとれてリフレッシュできていれば疲労やストレスが蓄積しにくく、高い集中力と効率性を持って業務に取り組むことができるでしょう。

株式会社マイナビが2023年11月に行った「正社員のワークライフ・インテグレーション調査2024年版(2023年実績)」によると、「仕事」と「私生活」が相互に影響していると感じている人は全体の70%に及んでいました。会社が福利厚生制度を充実させ、私生活まで支援してくれていると従業員が感じれば会社に対するエンゲージメントが上がり、仕事に対するモチベーションの向上も期待できます。

メリット4:労働生産性の改善

社員のモチベーションが向上すれば仕事に集中することができ、短時間で効果的な成果を上げられるようになります。同じ仕事を短い時間で仕上げることができれば残った時間を新しい仕事に充てることができるため、労働生産性の向上が期待できるのです。

公益財団法人日本生産性本部がまとめた「労働生産性の国際比較2024」によると、2023年の日本の時間当たり労働生産性はOECD加盟38カ国中29位。これは前年から見ると2つ順位を上げましたが、OECD加盟国の中ではまだまだ下位ということになります。

これを改善するため、政府は「働き方改革」を進めてきました。生産性を上げるためだけではなく、働く人が「自分が望む働き方」を選択して将来を展望できるような社会を実現するためには、ワークライフバランスの整備が欠かせないものとなります。

労働生産性については「労働生産性とは?混同しがちな定義と計算式をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。

働き方改革については「5分で分かる「働き方改革」とは?取り組みの背景と目的を解説」で詳しく解説しています。

メリット5:優良企業のイメージ醸成

ワークライフバランスを重視すれば、社員だけではなく社外に対してもポジティブな企業イメージを届けることができます。社員を大切にする企業というだけでなく、社会的な責任を果たす「安心できる企業」という評価に繋がるのです。

国が仕事と子育ての両立を支援する企業だと認定する「くるみん認定」(トライくるみん、プラチナくるみん)や、国が女性が 働きやすく活躍できる企業だと認定する「えるぼし認定」(プラチナえるぼし)、福利厚生表彰・認証制度実行委員会が福利厚生の充実活用に力を入れている企業を表彰または認証する「ハタラクエール」などを取得できれば、より他社と差別化を図ることができるでしょう。

ワークライフバランスが仕事と生活の好循環を生むように、これら5つの観点も相互に関連し合っています。社員の定着率向上と優秀な人材の確保により人的資本が強化され、モチベーション向上と生産性改善により業績が向上し、優良企業イメージの醸成により更なる人材獲得と事業機会の拡大が期待できる、という好循環を生み出すことができるのです。

ワークライフバランスの整備にはデメリットも

ワークライフバランスの推進は多くのメリットをもたらしますが、適切な対策を講じなければかえって組織の問題を深刻化させるリスクも存在します。ワークライフバランスを推進する前に、これらのデメリットを十分に理解し、事前に対策を講じておきましょう。

社員間の不公平感

時短勤務やフレックス制度を利用する社員がいる一方で、その分の業務負担が他の社員に集中し、「働き方改革疲れ」が生じることがあります。

特に独身者や子どものいない従業員や顧客対応が中心で柔軟な勤務が困難な職種の社員が「自分ばかりが負担を強いられている」と感じ、組織全体の士気低下につながる可能性があります。

制度だけが一人歩き

実務のプロセスや社員の意識が今までと変わらなければ、制度が形骸化してしまいます。例えば時短勤務制度があっても周囲の目が気になり利用しづらい、他の社員に負担をかけてしまうため気軽に利用できないといった心配があれば、制度はあっても誰も利用しない状況が生まれるのです。

また、人員に余裕がない場合、短期的に生産性が低下する・代替人員を採用し教育するための人件費が増えるといった経営面での負担も発生します。

一部の社員のワークライフバランスを改善するために、他の社員のワークライフバランスがゆがんでしまうのは本末転倒です。制度を導入する前に業務プロセスを見直し、全社員が納得できる公平な制度になっているかを確認しましょう。

令和のワークライフバランスの現状とは

2019年(令和元年)度末 に発生したコロナ禍は、ワークライフバランスを取り巻く環境を劇的に変化させました。国土交通省が実施している「令和6年度テレワーク人口実態調査」によると、2024年(令和6年)の雇用型テレワーカー(法人や公共団体に所属)の割合は24.6%と2019年の14.8%から大幅に上昇し、働き方の多様化が一気に進展しています。

ライフを充実させるための有給休暇制度の取得率も着実に上昇。2015年(平成27年)に47.6%だった取得率は2019年には52.4%に、2024年には65.3%と働き方改革関連法の効果が現れています。

注目すべきは世代間の価値観の変化です。Z世代を中心とした若年層においては、就職活動において「ワークライフバランス」を重視する学生が増えています。厚生労働省が2024年6月に行った「若年層における育児休業等取得に対する意識調査」によると、69.7%が「育休取得実績」を重視。「男性の育休取得実績がない企業」に対しては61.0%が「就職したくない」と回答しています。これはあくまで育休に対する調査ですが、仕事以外の部分にフォーカスできるかどうかも重視していることがうかがえます。

一方で、新たな課題も浮上しています。リモートワークの普及により仕事と生活の境界が曖昧になり、「オン(ワーク)・オフ(ライフ)の切り替えの難しさ」が問題となっているのです。

また、製造業やサービス業など現場業務が中心の業界では柔軟な働き方の導入に課題を抱えており、中小企業と大企業の間で制度導入の格差も拡大しています。厚生労働省は働き方改革特設サイトで『「働き方改革」は、日本国内雇用の約7割を担う中小企業・小規模事業者においても、着実に実施することが必要です。』と述べ、中小企業も導入を進めるよう促しています。

現在求められているのは単なる労働時間の短縮ではなく、社員のライフを豊かにできる福利厚生です。自社の現状を正確に把握し、社員が求めている多様なニーズにマッチした多様なサービス・選択肢を提供できる制度設計が、これまで以上に重要となってくるでしょう。

※参照: 【PDF】国土交通省「令和6年度テレワーク人口実態調査」(2024年10月15日 ~10月21日調査、2025年3月発行) https://www.mlit.go.jp/toshi/kankyo/content/001879091.pdf 【PDF】厚生労働省「令和6年就労条件総合調査の概況」(年間の状況については令和5年または令和4年会計年度の状況について調査) https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/dl/gaikyou.pdf 【PDF】厚生労働省「若年層における育児休業等取得に対する意識調査」(2024年6月22日~2024年6月25日調査 https://www.mhlw.go.jp/content/001282074.pdf

ワークライフバランス実践のための取り組み

ここまでの内容で、ワークライフバランスとは何か、そのメリットをご理解いただけたと思います。

では、ワークライフバランスの実現には企業として何をすればいいのでしょうか。

ぜひ実践してもらいたい基本的な取り組みをピックアップしたので、ぜひ参考にしてください。

育児休暇

働き方改革でも取り組まれることが多いのが育児休暇。

休業・休暇に関するものは女性を対象とするものが多いのですが、「女性社員のニーズ」だけでなく「男性が育児休暇を活用しやすい状態にする」ことがポイントです。

イクメンという言葉に代表されるように、男性社員の育児休暇取得促進が女性の活躍という働き方改革の実現につながります。

短時間勤務制度

育児休暇と同様に、働き方改革で多くみられる取り組みが「短時間勤務制度」です。 育児や介護にたずさわる社員を対象に、勤務時間を2~3時間、または30分単位で短縮する事例が多くあります。

現在の取り組み事例では「育児休暇から復帰した女性社員」が対象となることが多いのですが、今後は「両親の介護を目的とした男性社員、管理職社員」の利用も視野に入れて取り組むのがおすすめです。

注意点は以下です。

注意点:勤務時間にはバリエーションを持たせることが大切

社員の生活・働き方に応じて、勤務時間にいくつかのバリエーションを持たせることが大切です。

固定化した短時間勤務では、充分に活用されず浸透しません。

たとえば、以下のような方法があります。

- 時間短縮パターンを複数設定

- 1日あたりの勤務時間を大幅に減らし、勤務日数を増やす(総労働時間は増えないように)

- 希望する日の勤務時間を短縮する選択ができる

- 1週間あたりの勤務日数を減らす選択ができる

またバリエーションを作ったら、それを「自由意志で選択できる制度」にするのが重要です。

注意点:業務の割り当て方について

短時間勤務を利用する社員への業務割り当ては、ともすれば「切り出し業務=単純な仕事」になってしまうことがあります。

しかし、単純な業務の繰り返しでは社員のモチベーションが低下します。

また、複数の社員が短時間勤務を希望した際に、組織生産性が一気に低下する可能性があります。

短時間勤務でも、コアな業務を担当できるように

- 一業務を複数担当制にする

- 一人一つはコア業務を持つ

- 現場での情報共有

に取り組むことが有効です。

フレックスタイム制度

フレックスタイム制度は比較的浸透している時間制度ですが、働き方改革で改めて取り組む企業が多い項目でもあります。

1か月以内の期間で総労働時間を規定し、その枠内で始業・終業時間を自由に決定できる仕組みです。

フレックスタイム制度が優れている点として、総勤務時間が変わらないため、

- 給与の調整

- 昇給・昇格にともなう問題

が発生しにくく、取り組みやすいことが挙げられます。

また、組織生産性を損なわないように、企業は「1日のうちで必ず勤務するコアタイム」を指定することもできます。

中には、コアタイムのないフル・フレックスタイム制度やそれに近い拡大制度を導入している企業もあります。

フル・フレックスの注意点

フル・フレックス制度は、社員が揃う時間が限られるため、業務の設計に工夫が求められます。

社員全員が揃うことを前提とした企業文化では、フル・フレックスの導入は難しいでしょう。

しかし逆に、この仕組みが適合する組織かどうか、実際に試験導入してみると判断がしやすいものです。

テレワーク(在宅勤務)

トヨタが働き方改革として率先して導入し話題になったのがテレワーク(在宅勤務)です。

勤務場所を見直す働き方改革の好事例といえます。

日本テレワーク協会によれば「ITを利用した、場所・時間にとらわれない働き方」と定義されています。

企業にとって

- 通勤、交通費の削減

- 休業からのスムーズな復帰支援

- 障がい者雇用

の点でメリットがあります。

テレワーク導入のポイントは「リスク管理」「コミュニケーションの確保」「勤怠管理」です。

在宅という環境下で、情報漏洩リスクの防止、勤怠管理を適切に行える仕組みが求められます。

また、テレワークについては別の記事「テレワークから始める働き方改革|基本理解と導入のヒントを紹介」にてくわしくお話ししています。

長時間労働の削減

「働き方改革」の柱である長時間労働の削減は、日本企業の多くに課せられたテーマでもあります。

長時間労働を削減するには、まず以下に取り組む企業が多いようです。

- 定型作業の廃止

- 残業、休日出勤の禁止

- 残業の事前申請化

- 残業恒常化の要因分析と対策

- 業務フローの見直し

残業の禁止だけでは長時間労働は改善されない

注意すべきなのは、ただ残業を禁止・制限するだけでは長時間労働は改善されないということです。

業務改善を伴わない残業禁止では

- 社員が自宅に仕事を持って帰る

- いったん帰ってから、社員が仕事をしに戻ってくる

という本末転倒の事態を招きます。

良くない事例では「ノー残業」を設定したものの、「定時後のオフィス点灯」が新人の仕事として明文化されていた企業もあったそうです。

長時間労働はこの取り組みだけを行えば改善できる、という問題ではありません。 ここまでご紹介したような

- 短時間勤務制度

- 休暇の奨励

- テレワークの導入

などと組み合わせて、社員が柔軟に働ける環境作りが一番の近道です。

福利厚生サービスの充実・導入

ここでの福利厚生サービスは、休暇制度はもちろん、スタッフが以下のようなサービスを利用する場合の補助となるものです。

- レジャー・宿泊施設の利用

- フィットネス・ジムの利用

- 資格取得支援

冒頭でお話ししたようにワークライフバランスでは、生活(プライベート)で仕事の成果を挙げるためのきっかけ・スキルを得ることが大切です。

それによって仕事で短時間で成果を挙げられるようになり、生活もさらに充実する、という好循環を生みます。

たとえ、直接的なスキルアップに限らずとも、働く人のパフォーマンスは内包的な気分に大きく影響されることが研究によって証明されています。

福利厚生サービスの充実と利用推奨は、社員が活気を持って働けることにつながります。

そして

- 社員を大切にする会社

- 福利厚生サービスが競合よりも優れた会社

というイメージは、優秀な社員が集まる会社となるための必須条件といっても良いでしょう。

もしあなたの会社が、上記のようなサービスはあるが充分に活用されていない、もしくは存在しないという場合、福利厚生サービスの充実・導入に取り組むことをおすすめします。

その際はパッケージサービスやカフェテリアプランを利用することで、導入のコストは低くおさえることができます。

福利厚生サービスについては別の記事「福利厚生管理士が選んだ福利厚生アウトソーシング4選【導入事例付】」にてくわしく紹介しております。

【企業事例】ワークライフバランス改善の具体策

ネグロス電工株式会社

ネグロス電工株式会社は、2025年6月に創業78年を迎えた老舗の電設資材メーカー。創業100年企業を目指して、社員の声を反映させた福利厚生施策を心がけています。

それと同時に取り組んでいるのが、社員が本来有しているパフォーマンスを十分に発揮できる環境づくり。業務時間内に婦人科の検診を受診できたり、育児短時間勤務の対象を小学校卒業までに拡大したり(通常は3歳に満たない子)といった職場環境の改善に努め、仕事が生活に負担をかけないよう工夫しています。

また、導入している総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」が好評。毎日の買い物や家族とのお出かけなど日常的に利用できるクーポンが多く、「家族と過ごす時間がより充実した」という声が多く挙がっています。

富士ソフト株式会社

富士ソフト株式会社は、顧客のニーズに合わせてシステム開発を行うITソリューションベンダーです。社員を財産と考え、社員がやりがいを感じて最大のパフォーマンスを出せるよう、給与や福利厚生など社員の待遇面の向上や社会的に求められている健康経営、女性が活躍できるような職場づくりなど、さまざまな方向から社員の働きやすさを改善してきました。

当初は社宅や寮、財産形成や保養所がメインになっていた福利厚生に対して、年代が幅広く勤務地も全国に広がる社員から「一部の社員にしかメリットがない」「地域差が大きい」という声が挙がっていたため、より多くの社員が福利厚生を享受できるよう、社員が自分で必要なサービスを選ぶことができるカフェテリアプランを導入。ショッピングや映画など社員がプライベートでよく利用するサービスをお得に利用することができ、会社が社員の生活をサポートすることができるようになりました。

株式会社LIXIL Advanced Showroom

株式会社LIXIL Advanced Showroom(LAS)は、住まいに関連する水まわり製品と建材製品を提供するLIXILのショールーム運営に特化した会社です。

LIXILは国内の主要な建材・設備機器メーカー、トステム、INAX 、新日軽、サンウエーブ工業、東洋エクステリアの5社が統合して2011年に誕生しました。合併前は各社が独自にシステムやショールームを運営。それらを統合して効率化を図るのが課題となっており、それを解決するためにLASが作られました。

LASの大きな特徴は、社員の9割が女性であること。出産や子育てに対してショールーム内での理解が大きく、休暇の取得や就業時間の調整など助け合う文化ができているため、産休や育休を取得した社員は高い確率で復職しているのだそうです。

キッズモブ株式会社

子ども向けに体育やダンスの楽しさを伝える教室を運営しているキッズモブ株式会社は、「仕事も私生活も合わせてライフ(その人の人生)」というのがポリシー。社員たちには仕事以外の生活も大切してほしい、仕事の時間もプライベートもどちらも充実した生活を送ってほしいと願い、社員が自分たちに合ったサービスを自分で選べるベネフィット・ステーション(カフェテリアプラン)を採用しました。

Netflixも視聴できるプラン(Netflixプラン)を選択し、エンターテイメントとして楽しむことはもちろん、多様なコンテンツに触れ、視野を広げていくきっかけとして活用してほしいと期待しています。

大成温調株式会社

空調換気設備・給排水衛生・電気設備など建築工事一式を請け負う大成温調株式会社は、建物の一生を設計し見守る会社。社是に「お客さま第一」を掲げ、社員一人ひとりが取引先で目の前の顧客と真摯に向き合いながら信頼を築き、2025年4月に創業84年を迎えました。

対外的な業務を円滑に進めるための後方支援、風通しのよい職場づくりが主な業務になる総務部にとって、真摯に向き合うべきお客さまは社員たち。全国に拠点がある大成温調株式会社にとって、どの拠点にいても変わりなくサービスを受けられることが大切になってきます。

地域に偏りなく利用できるベネフィット・ステーションが、この課題にフィット。社員に「この会社に入ってよかった」と思ってもらえるよう、社員の家族も含めて支援できるようになりました。

さいごに

今回の記事ではワークライフバランスの定義と考え方、導入するための具体的な取り組みをお伝えしました。

ワークライフバランスは、避けられない少子高齢化に対応し、生産性・企業イメージを高めるための有効な戦略といえます。

決してすべてを一度に実践しようとする必要はありません。

どれか一つでもミニマムな形から導入することで、その効果や手ごたえが感じられると思います。

- 一部署でのテスト運用

- 規定・制度としてではなく、ルールとして導入する

などぜひ検討してみてください。

ワークライフバランスの充実を支援する

福利厚生サービス ベネフィット・ステーション

待機児童問題/介護離職者の増加など、ワークライフバランスを取り巻く環境には問題が山積しています。

フレキシブルな勤務形態、休業・休暇制度を整えることは大前提として必要ですが、それだけでは育児・介護にかかわる金銭の問題や情報の提供不足といった課題が残ります。

福利厚生サービス ベネフィット・ステーションの導入により上記の課題を解決することができます。

①【育児】保育園探しのお手伝いや認可外保育施設利用時の割引等があり、保育と仕事の両立を支援できる。

②【介護】介護情報の無料提供・無料相談、介護用品購入費用の一部還付を受けられ、介護離職を防止する。

また、従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどありません。

ぜひ人事制度の改定と併せて福利厚生制度の拡充を検討していきましょう。