企業担当者必見!「福利厚生サービス」のおすすめ4選を解説

働くことの価値や働き方の質が問われるようになった今、従業員の勤労意欲を高めるためにも「福利厚生」は改めて欠かせないものになっています。

また最近では、企業を選ぶ際の重要なポイントとして、福利厚生を挙げる求職者も少なくありません。生産年齢人口の減少に伴い人材獲得が難しくなっている今日では、福利厚生の充実は企業にとって喫緊の課題と言えるでしょう。

そこで今回の記事では、独自のレポートによって以下4項目を徹底的にまとめました。

・福利厚生の基礎知識

・最近のトレンド

・おすすめの福利厚生サービス

・福利厚生サービスを選ぶ際のポイント

ぜひ最後までご覧いただき、福利厚生サービスを選定するうえでの参考としていただければ幸いです。

福利厚生のアウトソーシングについて 福利厚生の充実は、従業員満足度を向上させ、採用や離職防止にも役立ちます。 もしこれから福利厚生の導入を検討するのであれば、自社で新たな制度を一から作るよりも、低価格で手間をかけずに簡単に導入ができるアウトソーシングサービスを利用すると良いでしょう。 数あるサービスの中でも、業界でトップシェアを誇る「ベネフィット・ステーション」の導入をおすすめします。 ・140万件以上のサービスが利用できるため、年齢や性別関係なく、従業員の多様なニーズに応えることができる 従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどありません。 ぜひこの機会にご検討ください。

・福利厚生会員数は業界最大の1,548万人(※2022年4月現在)

・「福利厚生」「健康支援」「教育・研修」をサポート

目次

福利厚生のこれまで

従業員に対する福利厚生の持つ意味や目的は、時代とともに移り変わっています。福利厚生サービスを正しく選ぶためには、特にバブル崩壊後、福利厚生がアウトソーシングへ移行していった背景を知っておいた方がよいでしょう。

福利厚生という概念が生まれて以降、「企業が福利厚生を導入する目的」は以下のような推移を辿ってきました。

・戦前

・・・労働力確保のための宿舎・食堂といった施設

・高度経済成長期

・・・持ち家支援や寮提供といったライフスタイルの多様化への対応

・バブル崩壊後

・・・福利厚生費用の抑制(保養所等の代替案)

・近年

・・・人材確保のため、従業員の満足度向上を図る

福利厚生アウトソーシングの始まりは、バブル崩壊後、コスト削減の気運が高まったことにあります。あらゆるコストの削減・見直しが行われた中で「人件費」「福利厚生費」も削除の対象になりました。

多くの企業が、以下をすべて自社で行うには厳しい経営状況になっていたのです。

・自社で所有していた保養施設や社宅の維持

・福利厚生に関連する事務手続き

その結果、上記の施設を共同で管理し、事務手続きを代行して一括で行うような福利厚生アウトソーシング企業が生まれました。

しかし、近年では福利厚生費の削減という目的だけでなく「人材を確保するために、従業員の満足度を向上させる」ことが福利厚生に求められるようになっています。レジャーや旅行などの余暇の充実や、育児・介護といった場面での助けになる、つまり人生をより豊かにしてくれる福利厚生がいっそう重視されるようになっているわけです。

冒頭でお話ししたとおり、福利厚生の充実が採用の成否に大きな影響を与えています。「福利厚生」を採用の武器にするためには、どんな福利厚生が支持され、価値を持つのか知っておくことが大切です。

そこでここからは、福利厚生の種類やカテゴリを紹介していきます。そのうえで、最近のトレンドについて詳しく解説していきます。

福利厚生には2つの種類がある

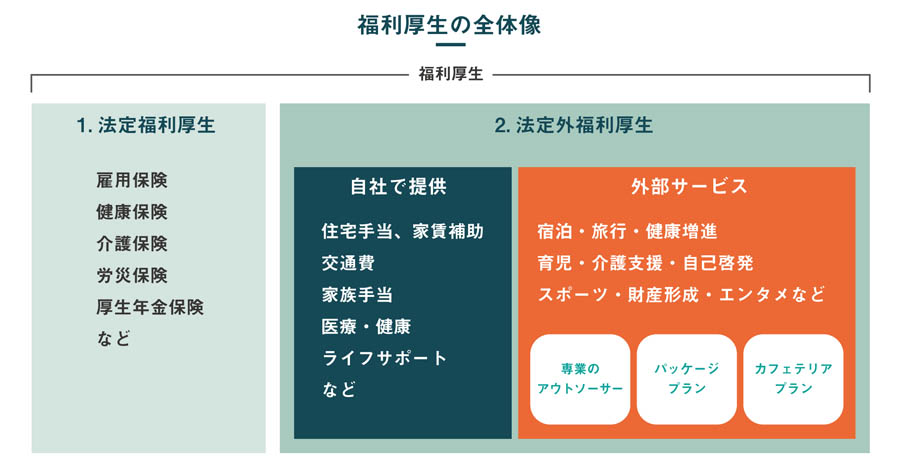

福利厚生は大きく「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」に分けられます。

法定福利厚生

法定福利厚生とは、企業として行わなければならない、法律で義務付けられた福利厚生を指します。

具体的には、次のような制度が挙げられます。

・労災保険

・雇用保険

・健康保険

・介護保険

・厚生年金保険

・子ども・子育て拠出金

法定外福利厚生

法定外福利厚生とは、法律の縛りとは関係なく、企業が独自に導入することのできる福利厚生を指します。

たとえば、住宅手当や交通費なども法定外福利厚生の一部です

そして、法定外福利厚生の場合、内容によってアウトソーシングを活用することができます。このように法定外福利厚生をアウトソーシングできるサービスを「福利厚生サービス」と呼びます。

「5分でわかる福利厚生の全て!知っておくべき分類と選び方を徹底解説」では、福利厚生の概要、知っておくべき分類や選び方について、より詳細に解説しています。合わせてご覧ください。

福利厚生のトレンドとは?

福利厚生サービスの活用により導入できる福利厚生の種類は様々ですが、そのカテゴリーは大きく次のように分類できます。

・宿泊・旅行

・疾病予防・健康増進

・自己啓発

・生活支援

・エンタメ

・財産形成

・スポーツ

・育児・介護支援

このうち、最近では特に「健康」と「育児」に関するサービスを活用する企業が増えています。

最近では生産年齢人口の減少や従業員の高齢化といった課題から、企業に「健康経営」の概念への関心が高まり、多くの企業に浸透しつつあります。そのため、従業員の「健康意識の醸成」や「健康の維持・増進」が意識されるケースも少なくありません。

こうした課題の解消につながるサービスとしては、ウェブ上のマイページから自分の健康状態を把握できるサービスや、フィットネスジムを割安な価格で利用できるサービスなどが挙げられます。

一方の「育児」については、「仕事と家庭の両立支援」「ワークライフバランス」といったキーワードのもとに注目が集まっているカテゴリーです。特に女性の社会進出が国内の重要課題と位置付けられるなか、育児へのサポートは企業にとって喫緊の課題と言えるでしょう。

そして、こうした家庭の負担を軽減できるサービスとして、ベビーシッターサービスや家事代行サービス、子どもの学習をサポートするオンライン教材などが挙げられます。

このほか、従業員の生産性向上を目的として社内研修に取り組む企業も増えつつあり、特にeラーニングへの関心が非常に高まっています。最近ではスマホやタブレットを活用して従業員が隙間時間で学習できるサービスもあり、より効率的な学習が行えるようになっていることも、導入を検討する企業が増えた要因と言えるでしょう。

一方で前述したとおり、ここで紹介したような福利厚生をすべて自社で用意することは現実的ではありません。そのため、企業がこれらを導入する場合にはアウトソーシングが一般的です。

新型コロナとインフルエンザの同時流行に備えた対策を! 新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症は、オフィス内でクラスター(集団感染)を引き起こすきっかけになりがちです。

クラスターが発生すると生産性が低下し、事業計画が正常に実行されない可能性もありますので、健康経営や安全配慮義務として感染症対策を徹底しましょう。

感染症対策の中でも、在宅勤務が実施しづらい企業ではワクチン接種が効果的です。

無料でダウンロードできる資料は下のボタンからご確認ください。

福利厚生をアウトソーシングする3つのメリット

福利厚生をアウトソーシングするメリットとしては主に次の3つを挙げることができます。

・従業員の多様なニーズへの対応

・担当者の業務効率化

・福利厚生コストの削減

従業員の多様なニーズへの対応

グローバル化の進展やインターネットの普及、少子高齢化などの様々な要因により、個人のライフスタイルの多様化が進んでいます。そのため福利厚生についても、従来のような画一的なサービスだけでは従業員それぞれのニーズに応えることは難しくなっています。

たとえば、「宿泊・旅行」や「スポーツ」カテゴリーの福利厚生を充実させたとしても、外出の少ないインドア派の従業員にとって得られるメリットは少ないでしょう。一方で、そうした方にとっても「自己啓発」や「財産形成」といったカテゴリーのサービスは魅力的に映るかもしれません。

担当者の業務効率化

様々な従業員のニーズに対応しようと個別にサービスを導入した場合、それぞれに打ち合わせや契約手続きを行う必要があり、担当者には多くの業務負担がかかります。

働き方改革関連法の施行などにより、企業の人事・労務部の業務負担が増加傾向にあるなか、担当者にさらなる負担を強いることは難しいでしょう。

そこで有効なのが福利厚生のアウトソーシングです。福利厚生サービスを活用することで、従業員は様々なカテゴリーから自分に必要だと感じるものを選択できるようになります。結果として、従業員のニーズに柔軟に対応できるようになり、従業員満足度や定着率の向上にもつながります。

福利厚生コストの削減

福利厚生サービスでは一元管理が基本のため、それぞれの施設や業者と個別的に契約する必要はありません。これにより、福利厚生担当者の業務負担を軽減することができます。さらに、個別契約と比較してスケールメリットが生じることで、従業員1人あたりのサービス提供コストの削減にもつながります。

福利厚生をアウトソーシングする場合の2つの選択肢

福利厚生をアウトソーシングする場合、次の2種類から選ぶことができます。

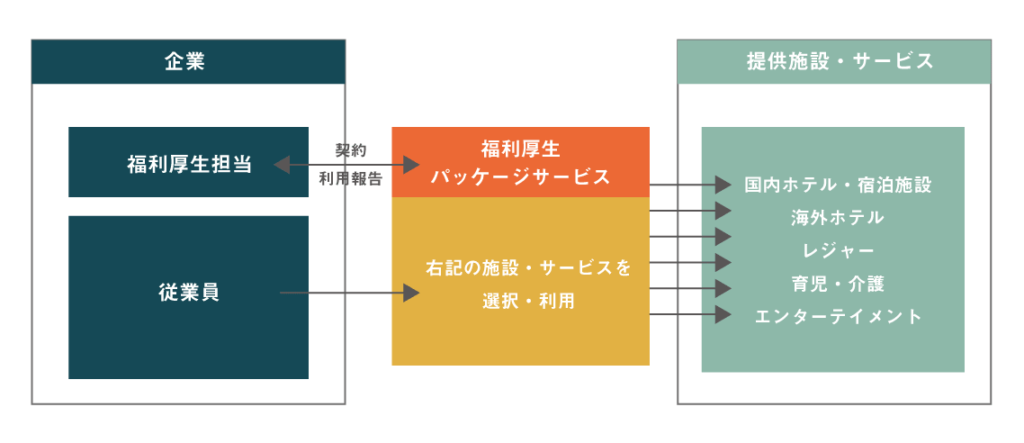

・パッケージサービス:定額制で利用、従業員が自分たちの好みで提携しているサービスを利用できる

・カフェテリアプラン:従業員に補助金(ポイント)を支給、補助金の枠内で選択してサービスを利用できる

パッケージサービス

パッケージサービスは、定額制で従業員1人あたりの費用を払えば、福利厚生パッケージで提供されているすべてのサービスを使うことができるのが特徴です。

従業員はWebサイト等から施設・サービスを検索して、会員価格で利用できます。

パッケージプランをおすすめする企業のタイプ

・コストをかけずに充実した福利厚生メニューを導入したい

・福利厚生によって、採用を強化したい

・従業員が多い・年齢層が幅広い

充実したパッケージを用意しているサービスを選ぶことで、コストを抑えて幅広い福利厚生を導入できることが強みです。また、採用に力を入れたい企業にも効果的です。

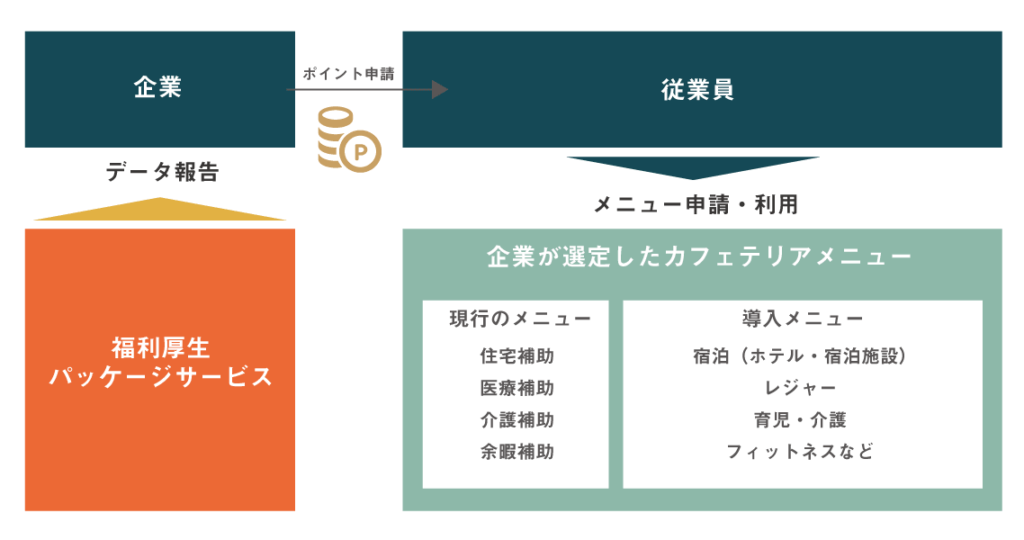

カフェテリアプラン

カフェテリアプランは、別名「選択型福利厚生制度」とも呼ばれます。

企業が従業員に一定の補助金(ポイント)を与え、企業ごとにカスタマイズされたメニューの中で自由に選択、利用できることが特徴です。

メニューの設定は企業毎に自在に行うことが可能ですが、そのメニュープランの設計において自社のニーズや課題をくみ取り、適切にメニューを提案してくれる、或いはカフェテリアプランのコンサルティング実績が多い業者を選択することが重要です。

カフェテリアプランをおすすめする企業のタイプ

・既存の福利厚生制度では、従業員に支持されなくなってきた

・既存の制度の利用率が低い

・会社の方針(採用・労務)が大きく変わる可能性がある

別記事「カフェテリアプランとは?導入から運用まで覚えておきたい10のこと」では、福利厚生のカフェテリアプランについて、詳細に解説しています。合わせてご覧ください。

総合福利厚生サービス ベネフィット・ステーション ベネフィット・ステーションは、従業員満足度を向上し、健康経営やスキルアップを促進する総合型福利厚生サービスです。 さらに ・お得な特典や割引がついたサービスを会員企業の従業員様が給与天引きでご利用頂ける、給与天引き決済サービス などをご用意しています。

グルメやレジャー、ショッピングだけでなくeラーニングや介護・引っ越しなどライフイベントに関わるものまで、幅広いメニューを取りそろえています。

・Netflixが見放題のプラン

福利厚生サービスおすすめ4選

各社様々なパッケージサービスがありますが、スケールメリットに着目してサービスを選ぶと良いでしょう。

パッケージサービスはその仕組み上、加入または利用している人数が多くなればなるほどスケールメリットが増し、よりよいサービスが受けられるのです。

会員数が多い順に特長・料金を含めご紹介していきます、ぜひ参考にしてください。

ベネフィット・ステーション:\会員数No.1 /140万件以上のサービスと豊富な契約プランが魅力

ベネフィット・ステーションの法人会員数は1,548万人と、福利厚生アウトソーシングサービスを提供する企業の中で最大です。その為、最もスケールメリットが効くと言えるでしょう。

福利厚生導入にあたって、従業員の多様なニーズ・ライフスタイルに応えるには幅広いサービスラインナップがカギを握ります。

その点でベネフィット・ステーションは以下の2点から中小企業から大企業までおすすめできるサービスです。

・140万件以上の優待サービスが揃う

・ライフ支援だけでなく、健康促進や教育研修支援もカバーできる

2019年の時点で年間600%を超えている(1人あたり6回利用している計算)利用率も、その柔軟性を裏づけていると言えるでしょう。また、利用を促進するための担当者向けセミナーなども充実しています。

ベネフィット・ステーションの導入によって人事・経営課題を解決できた成功事例を企業の成功事例にてご紹介しています。

契約団体数:11,000社

月会費:従業員1名あたり1,200円 他(※別途入会金として一社につき2万円~発生します。)

主な導入企業

- サントリーホールディングス株式会社

- パナソニック株式会社

- 伊藤ハムグループ

- 小林製薬株式会社

福利厚生倶楽部:地域間格差へ対応するプランを準備

※参照:リロクラブ

※参照:リロクラブ

福利厚生倶楽部を提供している株式会社リロクラブは、日本で最も早く福利厚生アウトソーシング事業を始めたパイオニアです。

従業員向けに10の地域版会報誌を用意し、地域ごとに利用できるサービスを紹介しています。

これにより、大手企業の地域間格差による利用率の差にも貢献できます。

また、低コストで大手企業と同様の内容で福利厚生を充実させることができるのも魅力です。

会員数:735万人

月会費:従業員1名あたり800円~(※別途入会金として3万円~発生します。)

URL:http://www.reloclub.jp/

主な導入企業

- JA(農業協同組合)

- 味の素株式会社

WELBOX:企業に合わせてカスタマイズする「カフェテリアプラン」に強み

※参照:イーウェル

※参照:イーウェル

WELBOXは、東急不動産を親会社に持つ株式会社イーウェルが提供していますので、東急不動産が運営する会員制リゾートホテル、東急ハーヴェストクラブの利用が可能です。

特に、昨今企業が意識していくべき健康経営の取組みを促進するサービス内容が充実しています。

健康経営銘柄の取得を意識する企業が増加している近年、福利厚生の充実と健康促進を同時に実施していきたい企業にはおすすめです。

会員数:384万人

月会費:従業員1名あたり400円~(※別途会員登録手数料として5万円~発生します。)

URL:https://www.ewel.co.jp/

主な導入企業

- 株式会社竹中工務店

- ダイドードリンコ株式会社

- 日本たばこ産業株式会社

- 株式会社カネカ

- 大日本住友製薬株式会社

ライフサポート倶楽部:国内リゾート施設所有に強み

※参照:ライフサポート倶楽部

※参照:ライフサポート倶楽部

リソルライフサポート株式会社が提供するライフサポート倶楽部では、同グループが運営するゴルフ場やリゾート施設が利用できるのが特徴です。

すでに自社制度としてリゾート施設の補助等を実施している企業であれば、宿泊関連のみでなく幅広いジャンルの割引補助を従業員に還元できるため、魅力的に映るでしょう。

会員数:211万人

月会費:従業員1名あたり350円~(※初期費用等については不明)

URL:https://www.fukuri-resol.jp/

福利厚生だけじゃない!働き方改革を推進する「ベネフィット・ステーション 学トクプラン」 ベネフィット・ステーション学トクプランは「福利厚生」「健康支援」「教育・研修」をワンストップで提供しています。 ・充実した育児、介護支援サービス その他、140万件以上のサービスが本パッケージに含まれています。 以下より無料で資料のダウンロードが可能です。

働き方改革への対応を一手にサポート致します!

・オンラインでの社員研修、eラーニングサービス

・ステイホームを充実させるお得な割引サービス

リモートワーク時にお役立ちのサービスも多数ございます。是非この機会にお試し下さい!

福利厚生サービスを選ぶ際のポイント

前述したような福利厚生サービスの中から自社に合った企業を選ぶために、以下でご紹介する3つのポイントを押さえておきましょう。

導入にあたっての目的が明確になっているか

第一に、福利厚生サービスを導入する目的を明確にする必要があります。なぜなら、目的の内容によって福利厚生サービスの選び方は大きく変わってくるためです。

たとえば「福利厚生にかかるコストを削減したい」という場合は、福利厚生サービスの価格を重要視して選ぶのが適切です。福利厚生にあてられる予算の範囲内で利用でき、かつ従業員のニーズを満たせるような福利厚生サービスを選ぶことで、コストを削減しつつ従業員満足度を高められます。

このほか、「福利厚生を通して人材確保しやすい環境を整えたい」という目的がある場合は、従業員のニーズに沿った内容の福利厚生サービスを選ぶのがおすすめです。今いる従業員の満足度を高めることで「ここで働きたい」と思ってもらえるような企業に成長でき、ひいては新たな優秀な人材を確保しやすくなります。

従業員の要望を反映できているか

前項でも言及したように、福利厚生サービスを選ぶ際は「従業員の要望(ニーズ)を満たせるかどうか」に着目することが大切です。単に福利厚生サービスを導入しても従業員にとって何のメリットもなければ、喜ばれるどころか不満につながってしまう恐れがあります。そのため、従業員1人ひとりがどのような要望を持っているのか、あらかじめ確認しておきましょう。

具体的には、全従業員を対象に「福利厚生についてのアンケート調査」を実施するのがおすすめです。その結果をもとに従業員の福利厚生への要望を確認・把握すれば、有意義な福利厚生サービスを選び導入することができるでしょう。

従業員目線で利用したくなるサービスか

福利厚生サービスを利用するのは従業員なので、選ぶ際は「従業員目線で利用したくなるサービスかどうか」も確認することが大切です。使い勝手がよいサービスほど導入後に従業員の満足度が高まりやすいので、忘れずに押さえておきましょう。

具体的なチェックポイントには、たとえば「サービスの申し込み方法」が挙げられます。

仮に、申し込み方法がインターネットだけだったとします。この場合、インターネットを使い慣れていない従業員にとっては申し込みが億劫になり、最悪の場合は一切利用しなくなってしまう可能性もあります。これでは、せっかく導入した福利厚生サービスを十分に活かすことができません。

そのため、「インターネットだけでなく電話にも対応しているか」などと、申し込み方法を確認しておくことが大切なのです。そうすれば、すべての従業員がスムーズに利用できる福利厚生サービスを選びやすくなります。

\中小企業向け/ 働き方改革関連法は、全企業を対象に2020年4月1日から段階を経て施行されました。 本資料では、そもそも「働き方改革」ってどんなもの?といった基本知識から いま最低限知っておくべき内容を中心にまとめました。

まだ間に合う!働き方改革関連法への対策資料プレゼント

対策はすでにお済でしょうか?

など

対応に関して不安がある、、、という方はまずはこの資料をご確認ください!

おすすめの福利厚生制度

福利厚生と一言でいっても、その種類は様々です。前述のとおり、昨今は「健康」と「育児」に関する福利厚生を導入する企業が増えていますが、必ずしもそれが正とは限りません。以下でご紹介する種類とその特徴を踏まえて、自社に合った福利厚生を導入しましょう。

食事関連

バリエーション豊かな福利厚生の中でも、食事関連は特に従業員からの人気が高い種類です。具体的な内容には、たとえば「お弁当配送サービス」や「社員食堂」が挙げられます。

お弁当配送サービスとは、インターネットまたは電話にて注文することで、お弁当をオフィスまで届けてくれる食事補助のことです。サービス会社によっては法人向けのプランを設けている場合もあるので、導入しやすい福利厚生のひとつと言えます。

社員食堂とはその名のとおり、従業員向けの食堂施設のことです。栄養バランスや摂取カロリーを考慮したメニューを提供できるため、従業員の健康管理に貢献できます。また、多くの従業員が利用するようになれば、社内のコミュニケーションの活性化にもつながるでしょう。

住宅関連

住宅に関する費用は、家計の大半を占めるといっても過言ではありません。そのため、住宅関連の福利厚生も食事関連と同じく、従業員から高く支持されています。

代表的な内容には、たとえば「住宅手当」が挙げられます。従業員の持ち家のローンや賃貸契約している住居の家賃などを補助するため、従業員に喜ばれ、結果として定着率の向上が期待できます。

ただし、従業員によって手当の内容が大きく異なると平等性を疑われてしまうこともあるので、導入する際は十分に注意しましょう。

このほか、「借り上げ社宅」も住宅関連の福利厚生の代表例です。

借り上げ社宅とは、従業員に貸し出すことを目的とした「企業が賃貸契約している住居」のことです。従業員の入居手続きを代行したり大家または仲介業者に家賃を渡したりと、ある程度手間はかかりますが、福利厚生サービスを利用しアウトソーシングすれば負担を軽減することができます。

健康関連

「従業員1人ひとりに健やかな状態で働いてもらいたい」という場合は、健康関連の福利厚生を導入するのがおすすめです。具体的な内容には、たとえば「マッサージ・整体サービス」があります。

マッサージ・整体サービスとは、オフィスにマッサージ師・整体師を招いたり、契約している店舗や施設に従業員が通ったりして、従業員の身体を労る健康補助のことです。日頃の疲れを解消しリフレッシュしてもらうことで、生産性の向上が期待できると言われています。

このほかにも、「医務室・診療所の運営」や「健康診断費・人間ドック費の補助」など、健康関連の福利厚生には様々な種類があります。

育児関連

育児しながら働くビジネスパーソンは増えつつあります。そのため、子を持つ従業員が働きやすい環境を整える必要があり、そのうえで役立つのが育児関連の福利厚生です。

代表的な内容には、たとえば「ベビーシッターサービス」が挙げられます。企業がベビーシッターや仲介業者と契約することで、子どもを託児所に預けられず困っている従業員を手助けできます。これにより、従業員が業務により集中しやすくなるので、生産性の向上が期待できるでしょう。

このほか、「子どものイベント休暇」も育児関連の福利厚生のひとつです。これは、入学式や卒業式、運動会、授業参観など、子どものイベントに合わせて休暇が取れる制度です。一生に一度の特別な瞬間を見逃すことがなくなるので、子を持つ従業員に喜ばれやすい福利厚生と言えます。

自己啓発関連

「従業員の仕事に対するモチベーションを高めたい」という想いがある場合は、自己啓発関連の福利厚生を導入してみてはいかがでしょうか。

代表的な内容には、たとえば「書籍購入費の補助」が挙げられます。これはその名のとおり、業務に関する書籍をはじめ、知識の蓄積やスキルアップにつながる書籍を購入した際の費用を補助する制度です。書籍の購入という従業員の自己投資を支援することで、仕事に対する士気を高めてもらいやすくなり、結果的にはパフォーマンスの向上が期待できます。

なお、自己啓発関連の福利厚生にはほかにも、前述したような「eラーニングの支援」があります。

共済関連

福利厚生における共済関連とは、言わば「共済会」のことです。これは、企業と従業員が資金を出し合って福利厚生を運営する仕組みのことです。福利厚生の導入に用いる費用を充実させられることから、企業にとっても従業員にとっても有益な取り組みと言えます。

具体的には、従業員のニーズに沿った福利厚生を導入しやすくなるというメリットがあり、さらには従業員の福利厚生への参加意識(=当事者意識)を熟成することにもつながります。

ただし、共済会はすべての企業におすすめというわけではありません。従業員のニーズを満たした福利厚生を導入するには多くの費用がかかることから、共済会による福利厚生の運営に向いているのは「大企業」と言われています。そのため、中小企業は前述した福利厚生サービスを利用するのがおすすめです。

さいごに

いかがでしたか。今回の記事では、福利厚生の基本とサービスのカテゴリやトレンド、おすすめの福利厚生サービス4選、福利厚生サービスを選ぶ際のポイントなどをご紹介しました。

改めて、各パッケージのポイントをまとめておきます。各パッケージ共通の比較ポイントとしてはスケールメリット(会員数)と、ライフ支援以外の内容が充実しているかどうかが重要です。

- ベネフィット・ステーション(ベネフィット・ワン):会員数No.1かつ140万件以上の膨大なメニューとプランが魅力、ニーズに応じた多様なプランあり

- 福利厚生俱楽部(リロクラブ):地域間格差を埋める対策が充実

- WELBOX(イーウェル):東急系列の施設利用に強み、健康支援にも強い

- ライフサポート倶楽部(リソルライフサポート):国内リゾートに特化した福利厚生におすすめ

ベネフィット・ステーションが選ばれる3つの理由

福利厚生サービス ベネフィット・ステーションは、福利厚生業界最大の1,548万人の会員数を誇るサービスです。

選ばれる理由は以下の3点です。

・業界最大規模140万件以上の優待サービス

・高いコストパフォーマンス 1人あたり1,000円(税抜)~

・サービス利用率は業界トップクラスの600%※

※「サービス利用率」は、1社ごとの優待サービス利用回数が社員数と同じになった場合を100%として算出しています。

また、従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどどありません。

ぜひこの機会に福利厚生制度の拡充を検討していきましょう。