【セミナーレポート】ベネフィット・ワン主催『「健康経営」への取組み事例』

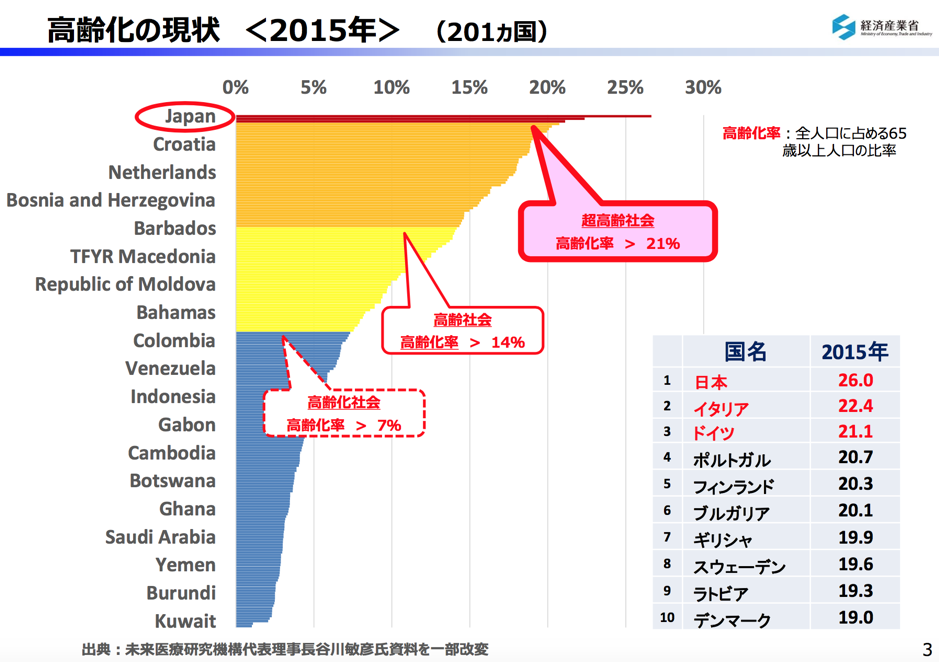

年々深刻になっている高齢化。中でも日本は世界に先駆けて「超高齢社会」に突入しています。

平成29年に内閣府が全国の55歳以上(平成29年1月1日時点)の男女3,000人を対象に実施した「高齢者の健康に関する調査結果」によると、4割の方が「収入のある仕事をしている」と回答しました。

また、仕事をする理由に関しては、「収入がほしい」と答えた人が58.0パーセント、次いで「面白い、自分の活力になる」と答えた人が 17.3パーセント、「働くのは体に良い、老化を防ぐ」と答えた人が14.0パーセントという結果になりました。

これは、かつての定年退職は55歳が主流でしたが、現代の日本では同じ年齢・もしくはそれを超える年齢の方々の多くが「まだまだ働きたいと思っている」、または「働かざるを得ない状況である」といったことを示しています。

つまり、現代の日本では健康的に働ける環境が求められていることになります。

そのような背景の中、現在注目されているのが「健康経営」の取組みです。

健康経営とは、経営的な視点から従業員たちの健康管理に務めること。

従業員たちの健康に対する施策を考え、健康投資を行うことは、従業員の活力の向上や生産性・創造性の活性化を促進し、結果的に業績向上などの効果が得られると期待されています。

また、日本再興戦略、未来投資戦略に位置付けられた、「国民の健康寿命の述伸」に関する施策の1つでもあります。

今回、健康経営に日頃から真摯に取組み、2019年には経済産業省主催の健康経営優良法人認定制度「健康経営優良法人2019(ホワイト500)」に選出された、株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア主催の『健康経営への取組み事例セミナー〜健康系銘柄、ホワイト500企業様の事例ご紹介』が開催されましたので、その模様をお届けします。

健康経営に対して関心を持っている方や日頃から取り組んでいる企業の参考となれば幸いです。

セミナー概要

タイトル:

「健康経営」への取組み事例セミナー〜健康経営銘柄、ホワイト500企業様の事例ご紹介〜

開催日時:

2019年6月4日(火)

プログラム:

(第1部)

基調講演

『生涯現役社会の実現に向けて』

経済産業省ヘルスケア産業課長 西川 和見 氏

(第2部)

「健康経営」に向けた取組み事例

1.『JXTGグループの健康経営への取組み』

JXTGホールディングス株式会社

人事部健康推進グループマネージャー 吉田 昌弘 氏

2.『日本水産の健康経営にかかわる取組み』

日本水産株式会社

人事部労務健康企画課課長補佐 中林 祐輔 氏

3.『ベネフィットワン・ヘルスケアの健康経営への取組み』

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア

取締役企画部長 河原 章 氏

主催:株式会社ベネフィット・ワン / 株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア

【第1部:基調講演】生涯現役社会の実現に向けて(経済産業省ヘルスケア産業課長:西川 和見 氏)

本セミナーの第1部では、経済産業省ヘルスケア産業課長の西川氏が、生涯現役社会に向けての取組みや、最近の「健康経営」に関するトレンドについて語りました。

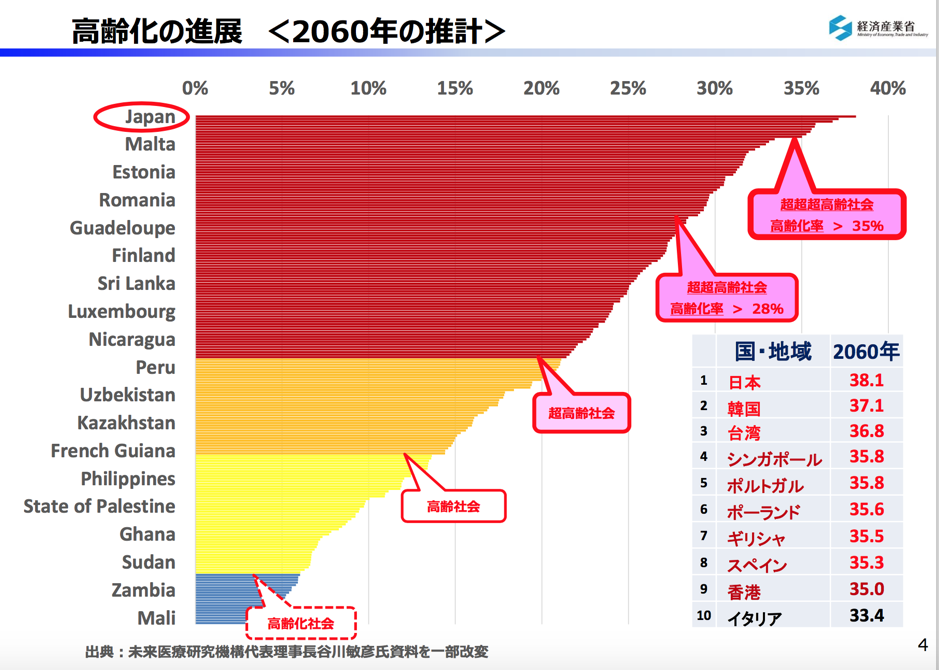

日本は「世界一の超高齢社会」であると語る西川氏。WHO(世界保健機関)の定義 では、21パーセントを超えると、「スーパーエイジドソサエティ(超高齢化社会)」になるのだそうです。

また、今の日本は「高齢化」ではなく 「超高齢」 であると強く主張しました。

また、現在超高齢社会になっている国は、世界で日本、イタリア、ドイツの3ヶ国。下記の表の通り、2060年になると世界中が真っ赤になると言います。

21世紀の今、世界全体が超高齢社会に急速に向かっているというのが現状で、その中でも日本はずっと先頭を走り続けており、2060年には38パーセントまで上昇する見込みとのこと。

その頃にはOECD諸国はほぼ全てが超高齢社会、また中国を始めとするエマージング・アジア(アジアの新興国)と呼ばれる国も、多くが超高齢社会になるそうです。

2080年になると、サブサハラのいくつかの国を除くほとんどの国が超高齢社会に入ると語る西川氏。

続けて、 「21世紀、世界は大きく動いていきます」 と断言しました。

この19世紀型から21世紀型へのトランジーションは、ほとんどの国が経験するのだそうですが、日本が世界に先駆けて経験しているのだそうです。

課題と目指すべき姿

西川氏は、こういった背景の中で、現在求められているのは19世紀型ではない21世紀型のチャレンジや改革だと述べます。

そして、今見直すべき点をいくつか挙げました。

・年金や医療、介護などの提供のあり方

・社会へのあり方

・働き方のあり方

・コミュニティのあり方

・企業のあり方

政治、役所、民間、アカデミア、医療関係者、ビジネス関係者など、様々な業種の者が、こういった改革に前向きに取組み、投資をし、進めることができれば、明るい超高齢社会になると、西川氏はこう説きます。

また、健康を害してまで仕事をするということは、個人のQOL(生活・人生の質) や社会福祉の観点から見てもいけないだけではなく、一人一人がそのようなことをしていると、経済政策においても日本社会は沈んでしまうと主張しました。

そして、健康投資というものは決して個人のため、または社会福祉のためではなく、日本の経済政策としても非常に重要であると続けました。

「働かされる」のではなく「自分のために働く」時代

会社を辞めたとしても、その後パートタイム、趣味、ボランティアなど、何らかの形で社会に関わりを持っていることこそが、心身の健康のために大事であると語る西川氏。

むしろこれからの仕事は「働かされる」のではなく「自分のため」「社会と繋がるため」の1つの方法として捉えていくことが大切とのこと。

こういった考え方が全世代型の社会保障をしっかりと実現するため、そのために年金から健康医療のあり方まで大きく変えていく必要があると言います。

そして「これは厚生労働省だけの問題ではなく、社会全体がビジネスも含めて取り組んでいかなければいけない問題である 」と言い切りました。

「健康経営」の普及について

健康経営は「従業員の健康に投資をすることで生産性や創造性を上げていく」、そして「企業の価値を上げていく」といった取組みであると語る西川氏。

従業員の健康管理は義務というだけではなく、積極的な設備投資や教育投資、またはR&D投資、これに並べ、企業や組織が活性化するための前向きな投資として、経営投資としてやる、というのが健康経営の取組みであると述べました。

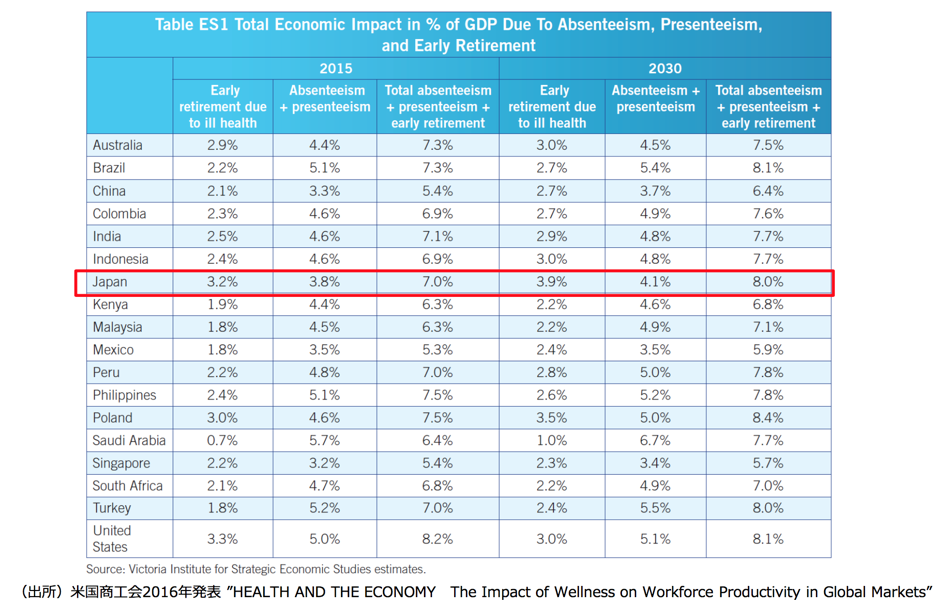

こちらの表は2年前にアメリカの商工会議所が発表した、アブセンティーイズム、プレゼンティーイズム、アーリーリタイアメントの3つがGDPをどれだけ引き下げているのかを試算したもの。

日本は7パーセント、アメリカは8パーセント、中国は5パーセント。現在もこう いった労働損失が厳然としてあることを示しています。また、これは高齢化に従ってどんどん上昇していくと見られています。

企業の利益を上げることも社会全体のGDPを上げることも容易ではないですが、健康に投資することで、GDPのマクロ経済効果はこれだけあるのだと西川氏は述べます。

また、あくまでも「経営理念」ということで、国、経産省や厚労省が命じて動くのではなく、それぞれの経営主体が自ら工夫をし、施策を練って取組み、それを他の方が真似し、民間主導で健康経営をさらに発展させていくことが重要だと語りました。

現在の国内の普及状況については、昨年の健康経営調査では1,800社の大企業から回答をもらったと言います。

また、その中から健康経営銘柄は現在37社で、健康経営優良法人「ホワイト500」 も、当初設定していた500社をはるかに超え、現在800社もの企業が認定されていると明かしました。

現在健康経営に取り組んでいる中小企業は全国で大体25000〜30000法人で、地方に関しても、都道府県または市町村の地方自治体の8割以上が独自の健康経営に取り組んでいるとのこと。

しかし、西川氏はそれに対し、全国には中小企業が300万社ほどあるため、まだまだ広げる必要があるとの考えを示しました。

健康経営/健康投資の促進に向けた取組み

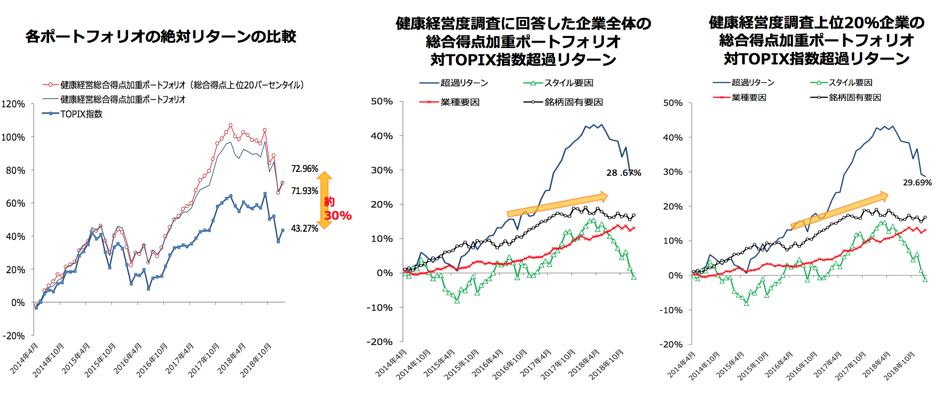

さて、気になる健康経営の業績への効果ですが、西川氏によると、様々な分析をした結果、実際に健康経営を実践している企業が TOPIX全体よりも業績が良いという結果が出たそうです。

業種要因や景気変動要因を除外しても、健康経営調査上位20パーセントぐらいの対TOPIX強化指数リターンは、非常にプラスに伸びているとのこと。

これは日本の上場機構全体として見ても、健康経営をやっている企業の価値が上がっているということになります。

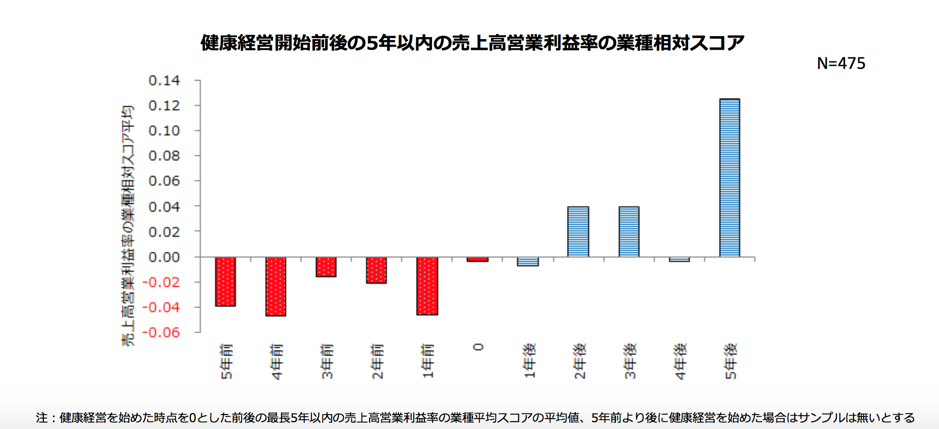

こちらの表は健康経営を開始した年を「0」とした際の、5年前から5年後まで の売上高営業利益率の業種相対スコア(業種内において健康経営を推進した企業の 利益率が相対的に高いか低いかを把握する指数)の平均値を比較したもの。

健康経営を始める前よりも健康経営を始めてからの方が明らかにプラスになっています。

また、西川氏は5年後の伸びに着目し、5年後には営業利益が非常に大きくプラスとなる、と述べました。

世界的に注目されているESG投資

最近の世界的な機関投資家の流れとしては、近年ESG(環境・社会・企業統治)投資を投資判断に組み入れる動きが浸透しており、環境に優しい企業に投資をするということがトレンドになっているとのこと。

その理由は、「健康に投資をしている」といった考え方や、「健康に優しい企業は、従業員の健康や活力を向上させるため、中長期的に成長でき、経済の外部効果に繋がる」といった理由から。

・リスクの軽減

→心身の健康維持

→事故・労災リスクの低減、生産性低下リスク低減

・成長機会の獲得

→組織の活性化、顕彰等による 「見える化」

→仕事満足度 エンゲージメント向上、企業イメージ向上

→離職率低下、優秀な人材確保、商品ブランド顧客満足度向上

こういったことが企業業績向上、企業の持続的成長に繋がると考えられているとのこと。

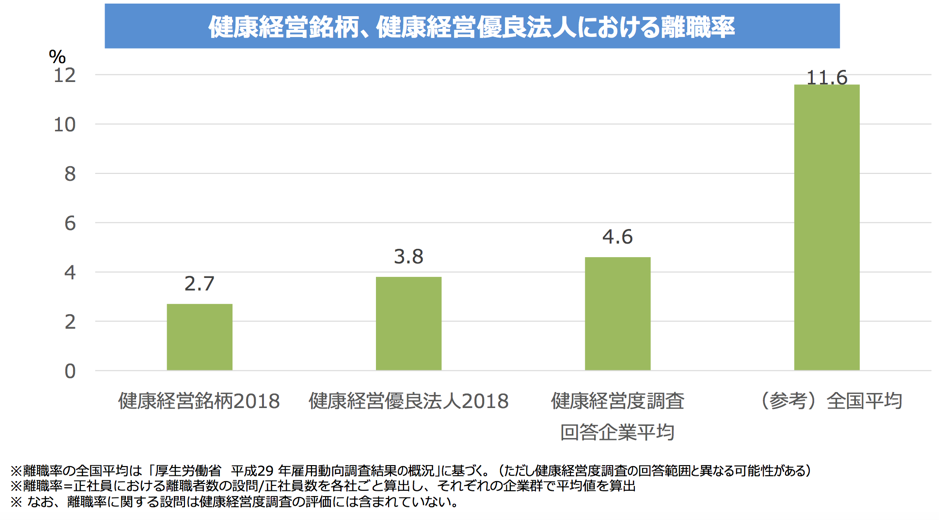

実際に健康経営度調査を分析すると、健康経営度の高い企業の方が離職率は低い傾向にあり、 2017年における全国の一般労働者の離職率と比較しても低いという結果が出たのだそうです。

そういった背景により、健康経営をもっと積極的に位置付けていこうといった動きは世界でも進められているとのこと。

実際に、2018年11月に都内で開催された日米財界人会議では、H&PM(Health and Productivity Managementの略)=健康経営をしっかりやることが大事だということで合意したそうです。

そして西川氏は、「国内だけではなく世界的に健康への投資をされている企業がより評価されるような形に取組みを進めていくことで、将来的に日本の企業が世界で評価をされるようにしていきたい」との強い意思を表明しました。

第2部「健康経営」に向けた取組み事例

第2部では、2019年の「健康経営銘柄」「ホワイト500」に選定された企業の中から、JXTGホールディングス株式会社、日本水産株式会社、株式会社ベネフィットワン・ヘルスケアの3社が健康経営への取組み事例について語りました。

- JXTGグループの健康経営への取組み(JXTGホールディングス株式会社 人事部健康推進グループマネージャー:吉田 昌弘 氏)

JXTGグループでは、JXTGグループ理念の大切にしたい価値観に安全・環境・健康を掲げ、JXTGグループで働く私たちが事業活動を通じて理念を実現し、社会的責任を果たしていくために実践すべき14の行動基準を定めている。その中に「健康推進」といった項目があるのだそうで、概要は以下の通り

- 私たちは、働く人の健康は企業の継続および発展の基盤であるとの認識のもと、心身の健康を維持・ 増進するための取組みを積極的に支援し、健康確保のための努力を尽くします。

- 私たちは、労働衛生の継続的な発展のために、外部と協力して情報収集・発信を行うとともに、事業活動に伴う健康障害リスクを特定し、評価を行い、そのリスクを抑制する対策を推進します。

これがJXTGグループ全員の目指すところであると語る吉田氏。

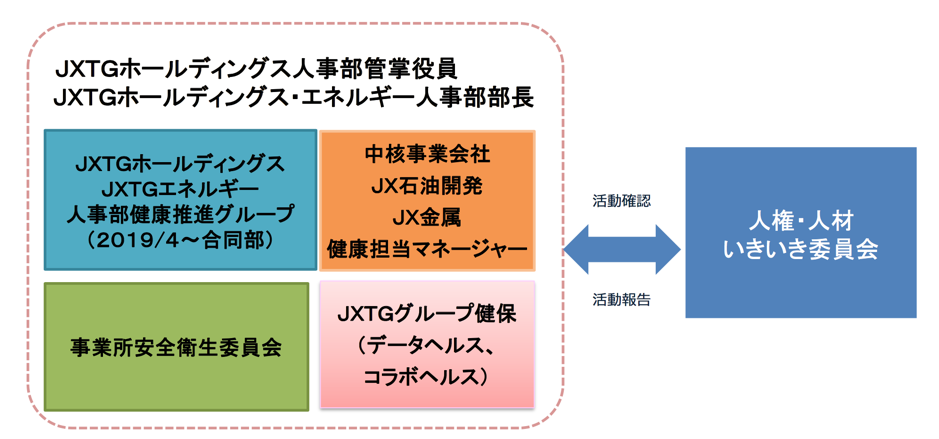

続けて、同社の体制について述べました。

JXTGグループ全体の体制で健康経営を扱っているのは「人権・人材いきいき委員会」。その他にも「環境安全委員会」「コンプライアンス委員会」といった委員会があり、グループ全体の方針や施策をグループ会社で展開していく構成で動いているとのこと。

そして、健康推進の活動内容に関してはこのように述べました。

- JXTGグループとしての健康施策の整合化、標準化の検討

2017年4月に旧JXエネルギーと旧東燃ゼネラル石油が経営統合し、JXTGグループが発足、JXTGホールディングスに人事部健康推進グループ(2019年4月からはJXTGエネルギーとの合同部)を置き、グループの中核事業会社健康担当マネージャー、事業所、JXTGグループ健保とネットワークを築き、健康推進に関する施策や制度の整合化、標準化を図る。

- JXTGグループの健康施策の企画・運用管理・評価・改善の推進

企画を決め、実際に健康施策を行い、評価・改善し、メンバーでPDCAを回す。

- ソフト(人的資源)、ハード(制度の活用)両面からのアプローチの実施

ソフト、ハードの両面で必要なところを改善し、向上を図る。

今後の取組みと課題

今後の取組みについては、「従業員のヘルスリテラシー向上施策を充実させること」であると語る吉田氏。

しかし、会社が個人の健康管理に対して教育やそういった材料を提供しても、「それぞれの従業員がその気になってくれないことにはなかなか難しい」との見解を述べました。

イベントを打っても参加してくれるのは一部の興味がある人なのだそうで、加えて3月まで製造現場にいた吉田氏は、現場の人たちと本社の人たちの意識の高さとの温度差を感じたのだそうです。

そして個人の意識を変えるということの難しさを改めて痛感したと言います。

そういった中、JXTGグループが掲げている施策は3点あります。

- 従業員のヘルスリテラシー向上 施策の充実

Web版健康の教科書の作成、社内報健康NAVI(2017年から)での情報提供、健康推進セミナー等の企画・実施などを行なっているとのこと。

- 従業員の自律的、自主的健康管理への継続した支援

従業員の自律的、自主的健康を会社としてフォローする支援。

これに関して吉田氏は、勤めている間の従業員の健康を維持することはもちろん、「定年して会社を出ていく際に第2の人生も健康で迎えられるように送りだしたい」との意向を示しました。

- グループ内における健康推進の強化

「海外拠点や国内の子会社を含み、全ての従業員の健康管理のお手伝いをしていきたい」との意思を表明した吉田氏。

なるべく効果があり、かつ人々に選んでもらえるような施策を準備できるかどうかが今後の課題だと言います。

また、吉田氏は、経営の1つの手法として、健康経営に対しての投資がどれほど効果があるのかが分かりにくい点についても言及しました。

悩ましい点は多々あるものの、日々勉強し、試行錯誤しているという吉田氏。

そして利益だけを見るのではなく、会社として投資をするのであればそれなりに説得力のあるものが必要であるとの認識を示しました。

- 日本水産の健康経営にかかわる取組み(日本水産株式会社 人事部労務健康企画課課長補佐 中林 祐輔 氏)

創業から今年で108年を迎える大企業、日本水産。今年は農林水産業の中で初の健康経営銘柄を取得するという快挙を成し遂げました。

経営の基本方針は「水産資源の持続的利用と環境保全に配慮し、多様な価値を創造する」。そしてそれを通じ、「世界の人々のいきいきとした生活と希望ある未来に貢献する」ことをめざしています。

この方針を元に「CSR行動宣言」を定めている日本水産。

本セミナーのテーマである「健康経営」はこの中に組み込まれていると言います。

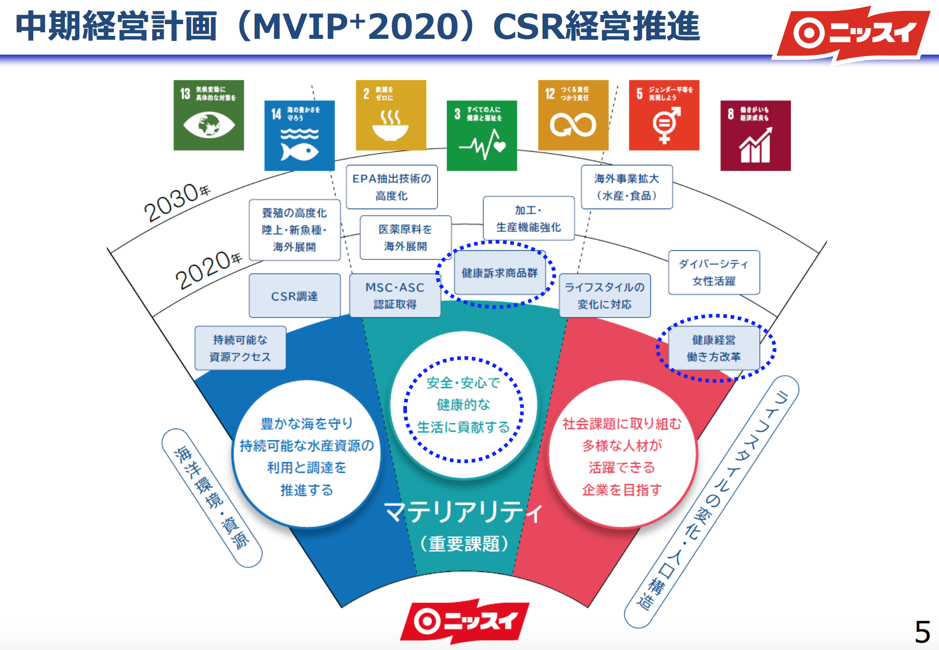

2030年に向けて遂行中のマテリアリティ

中林氏によると、同社は、中期経営計画(MVIP+2020)CSR経営推進について、国連のSDGs(持続的開発目標)とも連携させながら、2030年を目指して日本水産が取り組んでいくマテリアリティ(重要課題)を定め、それに沿って活動を進めているとのこと。

このマテリアリティの選定は同社が将来に向けて取り組むべき社会課題、全29項目を抽出したものだそうです。

そして、この29項目についてステークホルダー(お客様、従業員、NPO/NGO、株主の571名)視点でのアンケート調査と、事業にとっての重要度の2つの指標で振り分けた結果、最も重要な社会課題は「健康」であるという結論に至ったとのこと。

2017年「健康経営宣言」を世界に発信

このマテリアリティの特定から、翌年2017年に「健康経営宣言」を行った日本水産。

同社はこの2点を世界に向けて宣言しました。

- 私たちニッスイグループは、従業員が最も重要な財産であると考え、 『一人ひとりが、能力を充分に発揮できる姿』 と 『従業員とその家族のQOLの向上』 を目指して、働く環境を整え、『こころと身体の健康』を積極的にサポートします。

- 海の恵みを扱う企業として、健康的な食の提案とともに水産物由来の機能性成分を最大限に活用し、従業員と家族、さらに広くお客様にお届けすることで人々の健康に貢献します。

また、1つ目の従業員の健康においては、3つのアプローチがあると、中林氏は述べます。

1. 個人の健康促進

2. 働きやすくやりがいのある職場作り

3. 私生活との両立支援

この中で軸になるのは1の「個人の健康促進」ですが、3つのアプローチで施策を展開することが重要だと考えているとのこと。

健康に関する様々な施策を実施

また、働き方改革については労働組合と共同で検討し、テレワーク勤務制度の導入や休暇取得促進など様々な施策を企画し、実施しているそうです。

その中で特徴的な主な施策はこちら。

・魚の栄養成分(EPA※1)を軸とした健康施策

2016年から定期健診で全従業員の血中EPA濃度(EPA/AA比※2)を測定し、個別に結果を通知。更に 部署別・個人別(希望者のみ)のランキングを健康番付として公表

※1: EPAとは、イワシ・サバ等の青魚に多く含まれる栄養成分(EPA:エイコサペンタエン酸)。

※2: EPA/AA比とは、血中のEPAと畜肉に多く含まれる脂肪酸(AA:アラキドン酸)の比率を表す値で、心血管系疾患の患者はこの値が低いことが報告されている。

・生活習慣改善の全社活動

健康維持・増進のための自発的な行動を促す事を目的に、日頃の生活習慣を見直す全社キャンペーンの実施やスポーツジムの外部トレーナーによる健康セミナーを開催

・禁煙推進

喫煙や受動喫煙による健康被害を防止するため、全社的に喫煙所の閉鎖・縮小を進め、禁煙外来治療への補助等の施策を実施

・社内通信「けんこうのみかた」

保健師より毎月健康に関するトピックを全社配信

・カフェテリアプラン (社内名称:Nカフェ)の導入

健康、育児、介護メニューを強化したカフェテリアプラン形式の福利厚生サービスを導

入

・あんしん休暇(短期私傷病休暇)の導入

2019年度より、急な短期間の私傷病時のために、年5日を上限とした有給休暇を付与

・テレワーク勤務制度の導入

2018年に全社試験導入を実施し、2019年度より、在宅勤務を含むテレワークを制度化

・ストレスチェック

2006年より外国籍の方も含む全従業員を対象とした『こころの健康診断』を開始。行い、 この結果を基に高ストレス者・部署に対して、人事部によるフォローを実施。

2016年にCSR行動宣言を行い、翌2017年に健康経営宣言をした日本水産。

こういった活動の甲斐あって、同社は2018年にホワイト500に選出され、同年に日本政策投資銀行様が行っている「DBJ健康格付」でも、なんと最高ランクを獲得。

そして今年2019年には初の健康経営銘柄に選定されました。

日本水産の今後の課題

そんな同社が掲げる今後の課題はこちら。

・効果が測りにくいからこそ、PDCAをしっかり回し、3つのアプローチ(個人の健康・働きやすくやりがいのある職場作り・私生活との両立支援)で、より実効性のある施策を組んでいく。

・各事業所の産業保健スタッフや健康保険組合との連携強化やデータヘルス推進により健康管理の体制をしっかり構築する。全国の事業所とも健康課題を共有しながら、啓蒙活動を繰り返し継続していく。

「Plan=計画」「Do=実行」「Check=評価」「Action=改善」をモットーに、様々な施策を遂行している日本水産。

最後に、中林氏は全社一律の活動も大切ですが、各事業所の実態にあったボトムアップの自主活動を個人レベルで根付かせるように促していくことが大切であると言明しました。

- 健康経営普及に関する取組み(株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア 取締役企画部長 河原 章)

ベネフィット・ワングループの中でヘルスケアを担当している、ベネフィットワン・ヘルスケア。(2019年7月以降、株式会社ベネフィット・ワンへ合併)

同社のサービスは、企業等へ向けた「健康経営」支援と健保等医療保険者に向けた「データヘルス」支援の2つに大別されるとのことです。

「健康経営」支援においては、健康情報の管理や提供を行う健康ポータル、健康行動の動機づけを行う健康ポイント、健康診断の予約・精算代行、ストレッチェック等。

「データヘルス」支援においては、健診予約・精算代行、特定保健指導、糖尿病性腎症重症化予防、前期又は後期高齢者在宅訪問指導、健康ポータル、健康ポイント。

特に、健診、保健指導、健康ポイント等をワンストップで対応できることが同社の特徴とのこと。

受託実績としては、健康診断の予約精算代行業務で60万人、保健指導関連業務で10万人、健康ポータル・ポイントで80万人と年間約150万人の健康支援を行っているという同社。取り組み団体数は約1,400団体に上るといいます。

中でも昨今「健康経営」に関する要望がふえているとのこと。

河原氏は、健康経営が普及する中、昨年の健康経営度調査の回答企業数は1,800社、認定団体は821社と前年比約1.5倍増加しているものの、認定されなかった企業も増えていることを指摘。

また、今年はホワイト500の認定企業は500社に絞られるとのことから、ホワイト500の認定のハードルはますます高まることが予想されるとのこと。

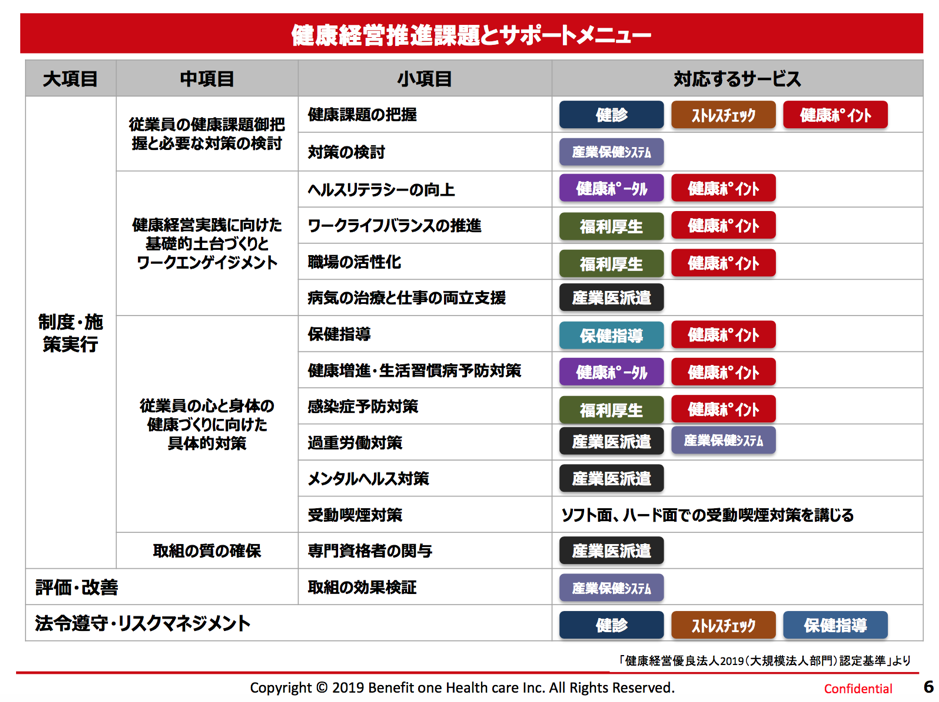

ベネフィットワン・ヘルスケアでは、健康経営推進において「制度、施策実行」「評価、改善」「法令遵守、リスクマネジメント」の課題において、対応できるソリューションを構築しているとのこと。

特にご要望の多いのは「健診予約精算代行」「健康ポータル」「健康ポイント」「福利厚生」と河原氏。

健診予約精算代行では、これまで業務負荷の多かった健診に伴う作業、健診機関との契約、受診者への案内、結果回収、支払精算等の業務を一括受託。

生産年齢人口が減少する中BPO普及も伴い導入企業が増加しているとのこと。

利用者の予約方法は要望に応じて施設健診・巡回健診等を選べ、併用も可能。

施設型では全国3000の健診機関と提携、巡回は年間1700回程度実施しているとのこと。未受診者に対しては、メールで定期的に督促を行い、受診前のリマインドの送付も可能。健診結果は、専用サイトで解説し、放置した場合のリスクや生活習慣の改善ポイントを訴求しているとのこと。

「健康ポータルサイト」は、ヘルスリテラシーの向上や生活習慣の改善に活用できるもの。健康情報、データ管理、健康ポイント、医療機関検索、サービス利用(健診、保健指導、ストレスチェック)等の機能があり、企業の健康増進を支援。

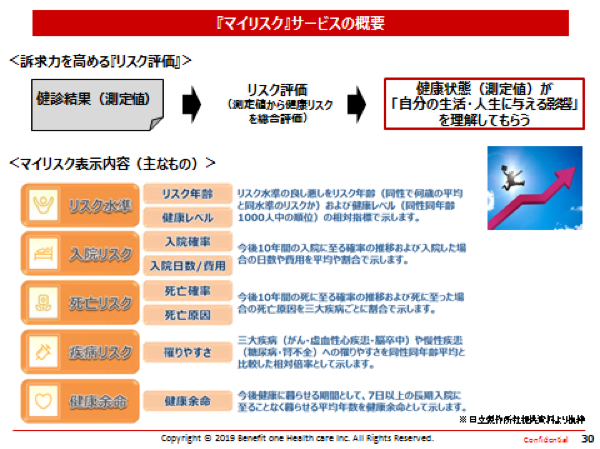

また、健診結果に関心を持っていただくために「マイリスク」という健診結果表示を行っている。

数値の羅列である健診結果を「自分の生活や人生に与える影響」として置き換えたもので、具体的には。リスク年齢、この先10年の入院・死亡リスク、健康余命等を表示。

「健康ポイント」については、多くの施策や事業の参加者を増やしていく効果があると明言。

健康増進の行動に対しポイントが付与され、貯まったポイントで好きな商品と交換でき、健康増進に繋げる仕組みで、実際に認定された企業様の例を見ると

健診、生活習慣、イベント参加、歩数や記録等が多くなっているのが見受けられるそう。

「福利厚生」については、ベネフィット・ワンの福利厚生新メニューであるベネフィット・ステーションホワイトプランを紹介。

従来の福利厚生サービスであった「ベネフィット・ステーション」に加え、

サブスクリプション型の健康ポイントアプリに、先ほど説明した健康ポータルを加えたもので、サービス内容としては、

・余暇支援、生活支援

・両立支援

・健康支援

・コミュニケーション支援

・自己啓発支援

の5つのステージで構築されている内容。

河原氏によると、昨今健康経営認定取得に関して、「自社の水準、強み・弱みが分からない」「評価を高めるために何をして良いかわからない」「取り組みの手順や方法が分からない」等の意見が多く寄せられているとこのと。

これら要望に対応するために健康経営をスムーズに実践するためのオンラインガイドサービスを開始予定であることを明かしました。

これは、NPO法人健康経営研究会と連携したサービスで、小規模企業では、健康経営宣言、健康経営指標5項目をWEB入力すると、NPO健康経営研究会で認定されHPに掲載され、また、中小規模法人では、健康経営調査項目をWEB入力すると、①現状の把握、診断(認定取得予測○○%) ②現状に応じた課題解決 ③規定の整備(ひな形やフォーマット提供) ④申請サポート(申請書の作成支援)という流れで、各企業の実情に応じた健康経営の支援を行うもの。

大規模法人でも健康軽度の現状チエックや改善に活用できるとのこと。

最後に河原氏は、近年の法定健診の有所見率を見ると増加する一方であり、この10年で血圧3%、脂質1.2%、血糖3%も増加していることを指摘。

「健康経営の取り組みにおいても、受診率等の量的な評価だけでなく、アウトカム評価(成果)を高めることが重要である。このためには、従業員一人一人が自身の健康に関心を持ってもらうための働きかけが大切であり、その鍵は健診結果の理解とそれによる行動変容である」ことを強調して締めくくり、盛大な拍手の中、本セミナーは幕を閉じました。

おわりに

世界一の超高齢社会に加え、人口減少社会を迎えている日本。

これは決して大げさな話ではなく、私たちの母国日本の存立基盤の問題でもあります。

今回のセミナーでは、現在の働き方の見直しや、地域、企業、民間との連携や支え合いについての重要性について、筆者は考えさせられました。

高齢者が心豊かで健康に生き生きと過ごせる未来は、我々にとって目指すべきヴィジョンです。

これは決して現在の高齢者のみの問題ではなく、未来の高齢者である私たち、そして私たちの子孫が将来快適で健康的な暮らしを送るためにも、社会や他人任せではなく、自らがあり方を考え、一人一人が対策に取り組んでいくことが求められています。

総務省統計局の平成30年度の労働力調査によると、前年に比べ、65歳以上の雇用は男性が19万人増加、女性は23万人増加しており、残念ながら現代はもう「定年後は年金で悠々自適に暮らす」という時代ではなくなってきています。

少しでも長く働き、元気に不自由のない生活を送るためにも、一人一人が現状や将来の自分と向き合い、「こうありたい」と声を上げ、自らが改革者となっていくことが大切なのかもしれません。

文・花岡 郁