管理職研修のおすすめサービス&継続的スキルアップのための注意点

研修というのは、何も新入社員や中途採用社員に限ったものではありません。

企業が継続的な成長を遂げていくためには、管理職にも研修が必須です。

新任の管理職や既存の部長など、管理職を対象にスキルアップ・意識向上を図るのが「管理職研修」です。

組織の風土や部下のモチベーション・成長は、管理職の働きかけが左右する部分が少なくありません。

管理職のミッションが「経営目標の達成」である以上、彼ら一人ひとりのスキルアップに自社の行く末がかかっているといっても過言ではないわけです。

その点で、管理職のマネジメントスキルをより向上させて業績向上・社内風土の改善につなげたいという経営層・企業担当者は多いと思います。

しかし

- どこに管理職研修を依頼すればいいか

- 研修をやりっぱなしではなく、正しく振り返るにはどうしたらいいか

- 管理職研修で学んだことを実務にフィードバックしてもらうにはどうしたらいいか

と気になってはいませんか。

国内の代表的な管理職研修サービスを挙げてみただけでも、これだけの数があります。

そこで今回は、管理職の役割や必要なスキルを改めて振り返るとともに

- 筆者おすすめの管理職研修サービス3選

- 管理職研修実施後の振り返り方

- 研修で学んだことを定着させるための法則

を徹底解説します。

もしもこの記事をご覧いただいている方の中で、自社の福利厚生制度についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはじめに「企業担当者必見!「福利厚生サービス」のおすすめ5選を解説」の記事をお読みください。

福利厚生のアウトソーシングについて 福利厚生の充実は、従業員満足度を向上させ、採用や離職防止にも役立ちます。 総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」は ・140万件以上のサービスが利用できるため、年齢や性別関係なく、従業員の多様なニーズに応えることができる ぜひこの機会にご検討ください。

・福利厚生会員数は業界最大級の1,220万人(※2025年4月現在。福利厚生、CRMおよびパーソナルの合計会員数。)

・「福利厚生」「健康支援」「教育・研修」をサポート

管理職の役割と権限

まず改めて、管理職の役割とは何か整理しておきましょう。

「管理職」とは、一言でいえば会社の従業員に対する労務指揮権(業務命令権)を、役割に応じて与えられている役職です。

その役割は主に「経営目標の達成」「経営成果の追求」といえるでしょう。

管理職が持つ権限の範囲は、課長クラス~執行役員など、管理職の階層によって異なります。

- 役割:経営成果の追求

- 権限:労務指揮権(業務命令権)

- 責任:部下の監督責任/安全配慮義務/職場環境配慮義務

そして管理職にはその権限に応じて責任(義務)が発生します。

部下が会社に損害を与えた場合、管理職には監督責任が発生します。

また、

- 過重労働の抑制

- メンタル不調の防止

などの安全配慮義務や、

- パワハラ、セクハラの防止

- 職場環境の改善

といった職場環境配慮義務も、近年管理職に求められるようになった義務です。

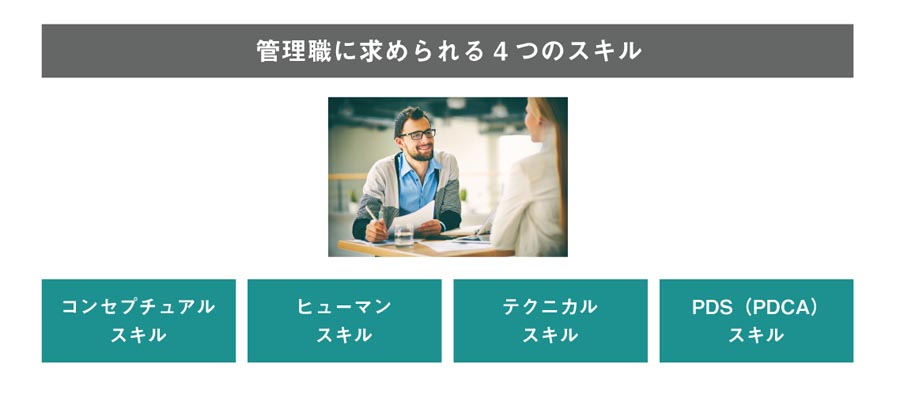

管理職に求められる4つのスキル

次に、管理職にはどんなスキルが求められるのかについて簡単にお話しします。

管理職研修は魔法ではありませんので、たとえば1日で全てのスキルを劇的に伸ばすことは難しいでしょう。

これらを知っておくことで「今回の管理職研修ではどのスキルを伸ばすのか?」など管理職研修に求める成果のすれ違いを防止し、継続的にスキルアップをチェックすることができるでしょう。

管理職に求められるのは、ロバート・カッツによれば以下の3つであるとされています。

- コンセプチュアルスキル

- ヒューマンスキル

- テクニカルスキル

そこに、筆者としては

- PDSスキル(またはPDCAスキル)

というのを付け加えておきたいと思います。

コンセプチュアルスキル

コンセプチュアルスキルとは、戦略的に物事を考え、組織のミッションやビジョンを描き出す能力のことです。

また、職場の課題を抽出しそれを解決する能力というように、思考によるビジョン提示・問題解決の能力ともいえます。

ヒューマンスキル

ヒューマンスキルは、職場・組織内の人間関係に関するスキルです。

- 部下を指導、育成する能力

- 自分の上司を巻き込み、動かす能力

- 組織の変革を推進する能力

などに代表されます。

テクニカルスキル

これは主に管理職としての業務的スキルです。

労務管理の知識、会計やコンプライアンスに関する知識を指します。

また、新規事業の開発に関する実務能力なども含まれます。

管理職階層によって変化するスキル優先度

これらの3つの能力のうち、管理職階層が上がるにつれて優先度は変化します。

以下のように変化することが多いと筆者は考えています。

- コンセプチュアルスキル:管理職階層が上になるほど必要になる

- ヒューマンスキル:変わらず重要、優先度は変化しない

- テクニカルスキル:管理職階層が上になるほど使わなくなる

部下との人間関係など、ヒューマンスキルは階層が変わっても変わらず重要である一方、管理職階層が上がれば、実務よりも管理業務の割合が増加します。

そのため、コンセプチュアルスキルとテクニカルスキルの優先度が変化するわけです。

PDSスキル(PDCAスキル)とは

PDSとは、Plan(計画)Do(実行)See(評価)からなるマネジメントスキルです。

管理職に求められるPDSとは、組織で抱える課題の解決策を設定し、人的配置を伴う実行計画と目標を立案し、実行した結果を評価するものといえます。

特に、See(評価)のスキルが管理職としては求められます。

たとえば、思うような成果が挙げられなかった場合でも

- 解決策に問題があったのか

- 実行フェーズが悪かったのか

- 計画自体に無理があったのか

を正確に評価することが大切です。

筆者おすすめ!管理職研修サービス3選

さて、ここまで管理職の定義と、管理職に必要なスキルをお伝えしてきました。

ではいよいよ、筆者がおすすめする管理職研修サービスを厳選してご紹介します。

今回、おすすめの管理職研修をピックアップする上で「オリコン調査」による企業研修管理職向け講座のランキングを基準にしています。

というのは、世に出回っている研修の評判には以下のような現象が起こりうるからです。

- WEB上にある企業向け研修の口コミは必ずしも実際の口コミでない可能性

- 1名の反響が全体の傾向であるように表現されている可能性

その中で、オリコン調査では、管理職研修サービスを利用した管理職が実際に回答した結果を反映しているため、信頼度の高い結果になっていると考えています。

またサンプル数も700以上あるため、正確に評価できると思われます。

今回参照した調査にあたっては、評価項目として以下を設定しています。

A.申込み手続き

B.利用のしやすさ

C.研修会場

D.教材・テキスト

E.研修内容

F.講師

G.研修成果

まず、1位~5位のランキングは以下です。

| ランキング | 管理職向け研修サービス | 評価点 |

|---|---|---|

| 1位 | リクルートマネジメントソリューションズ | 73.66 |

| 2位 | 産業能率大学 総合研究所 | 71.78 |

| 3位 | 日本能率協会(JMA) | 71.42 |

| 4位 | トーマツイノベーション | 70.86 |

| 5位 | ビジネスコンサルタント | 70.43 |

※49社を対象に調査を行い、過去3年以内に実際に企業研修・管理職向け公開講座を利用した776名の方からの回答を参照

では、1位から3位のサービスを詳しくご紹介していきましょう。

また、どれだけ優れた講師・研修サービスでも、研修が100%うまくいくというのは難しいものです。

自社に合った管理職研修は、ある程度トライアンドエラーで選択する必要もあると思います。

後半では、管理職研修を正しく振り返り、評価するポイントもお伝えします。

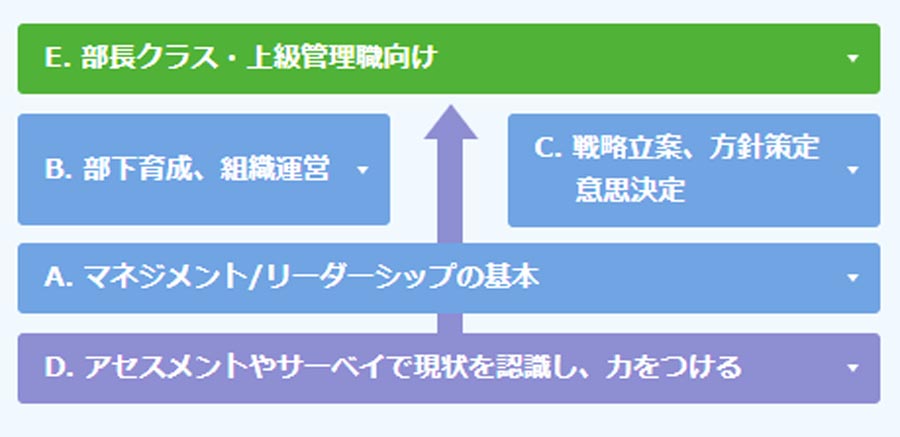

1.リクルートマネジメントソリューションズ

マネジメントスクールとしても知名度の高いリクルートマネジメントソリューションズの管理職研修は、期待するレベルや各企業が抱える課題に応じた幅広いカリキュラムを用意しているのが特徴です。

以下のA~Eのようなコース分類がなされており、自社の管理職には何が必要か?という視点からコースを選択できます。

- マネジメント/リーダーシップの基本を体系的に学ぶコース

- 部下育成、組織運営スキルをUPするコース

- 戦略立案、方針策定の力をつけるコース

- アセスメントやサーベイで現状を認識し、力をつけるコース

- 部長クラス・上級管理職向けマネジメントコース

※参照:リクルートマネジメントソリューションズ公式サイト

各コースの研修・講座数も充実しているため、迷ったらこちらを選ぶのがおすすめです。

2.産業能率大学 総合研究所

※参照:産業能率大学公式サイト

学校法人・産業能率大学 総合研究所が提供する管理者育成研修です。

- 部長実践研修

- マネジメント実践研修

- OJDマネジメント実践研修

- 認識成長のマネジメント研修

- 職場エネルギー創出マネジメント研修

といった5つのカテゴリーがあります。

これは、リクルートマネジメントソリューションズと同様、管理職階層ごとや、マネジメントスキルの課題によって必要な研修を選べるうえで有益といえます。

3.日本能率協会(JMA)

※参照:社団法人・日本能率協会公式サイト

社団法人・日本能率協会が提供する管理職研修です。

マネジメント機能不全を解消し、経営層やリーダーの考えを組織的な行動に落とし込む研修をコンセプトにしています。

いかに社員の心理に働きかけるか、社員の心理をどうやって理解するかを、蓄積されたノウハウを活かして提供しています。

やりっぱなしになっていない?管理職研修が陥りがちな3つの問題と解決方法

管理職研修で濃い時間を過ごせたとしても、その日限りで終わってしまっては意味がありません。

ビジネス研修の一番の問題は、当日の満足度よりむしろ「やりっぱなしになってしまうこと」の方にあると思っています。

たとえば、これまで研修をやってみても、以下のような状態になってしまったという経験はないでしょうか。

- 学んだことが、マネジメント・業務で活かされていない

- 受け身でやらされている感のある参加者がいる(当然、後日振り返らない)

- 経営層や、参加者の上司の理解が得られておらず、改善につながりにくい

これらのほとんどは、残念な研修といってよいでしょう。

- 行動につながらない研修

- 正しく振り返られない研修

は、やるべきではありません。

ここでは、管理職研修で陥りやすい落とし穴と解決方法をお伝えします。

研修を開催した後で、そのサービスを継続するかどうかの判断もつくようになるでしょう。

(1)研修をやることを目的にしない

今回の記事執筆にあたり、筆者がいる会社の人材担当者とも改めて話をしてみました。

その結果わかったのは、人事担当者間で

- どこかにいい講師いない?

- 最近、どんな研修が流行ってる?

- いい講師知ってるよ

といった会話が交わされることが多いということです。

「いい講師・セミナーないかな」と思っているとき、知らず知らずのうちに研修の主体を見失ってしまっている可能性があります。

「研修を行うことが目的」になってしまっていないか、管理職研修を計画する際に今一度振り返ってみましょう。

管理職研修の目的を決定づけるのは

- 自社の組織戦略は何か

- 現場の管理職にどんな問題があるか

- 課題の解決にはどんな行動が必要か

であるべきです。

(2)当日だけのことを考える講師は危険

さきほどお伝えしたように、管理職研修は、正しく振り返り、行動まで落とし込めて初めて価値があります。

その点で、以下のような講師は要注意といえます。

- 参加者を感動させることを重視している

- 自分のことを話しすぎる

- アイスブレイクを元気にすればいいと思っている

新入社員の研修なら「権威性」をアピールするのは説得力を出すのには有効ですが、管理職研修ではあまりその必要はありません。

アイスブレイクや自己紹介も、適度に行えばその後の研修がスムーズに進みます。しかし、講師が自分のアピールや自己陶酔に時間を割こうとするのは、良い研修とはいえません。

研修の最後だけ盛り上げる講師には要注意

特に注意すべきなのは、研修の最後にテンションを上げて盛り上げようとする講師です。

管理職研修ではそこまで頻繁に遭遇することはありませんが、

- 決意表明と称した熱い発表

- 感動を呼ぶ感謝の発表

が続くことは珍しくありません。管理職研修の場合は「コミットメント宣言」として、経営層の前でプレゼンを行うものもあります。

どちらにせよ、最後に熱い意見を交わせれば研修自体の印象もよくなりますし、研修満足度のスコアも上がるでしょう。

しかし、その場の一時的な盛り上がりは後の行動に続きにくいといった側面があります。

また、経営層からの評価を意識したプレゼン大会は、言葉だけが立派で形だけのものになってしまう可能性は否定できません。

むしろ、その後業務に活かすことを考えれば、多少不完全燃焼で終わった方が行動にむすびつくこともあるものです。

研修の最後は、感動的なフィナーレでなく、これからのスタートとして締めくくるべきです。

(3)「有意義な研修でした」の落とし穴

研修の最後に「研修受講後アンケート」なるものを行っていることも多いです。

これは、研修内容の改善・ブラッシュアップのために実施されるものです。

担当者としては、このアンケートを見ることで

- この管理職研修は成功だったか

- 今後この研修を続けるか

の判断基準にするでしょう。

しかし、この受講後アンケートには3つの欠陥があるといえます。

- 他人のための作業である点

- 回答環境がバラバラである点

- アンケート満足度を上げる研修テクニックが存在する点

他人のための作業である点

受講後アンケートは、研修内容の改善のために行われるため、研修サービスの提供者・講師・人事担当者からみれば価値があります。

しかし、参加者にとっては価値がないのも事実です。つまり、丁寧に本音を書くことが保証されません。

回答環境がバラバラな点

そして、人によって回答環境が変わる点があります。

人によっては真剣に回答することもあれば、そうでない人もいます。

また研修の最後に行われるアンケートでは、整理に時間がかかる人は細かいことまで書き込む時間がないこともあります。

参加者全員が同様の回答環境ではないため、統計分析には向かないものなのです。

アンケート満足度を上げる研修テクニックが存在する点

管理職研修では、自分のことを話す時間が多いほど満足度が上がる傾向があると言われています。

新卒向けの研修では、最後を感動的に盛り上げれば満足度が上がりやすいといった風に、満足度を上げるテクニックがあるのも事実です。

では、これらの管理職研修で陥りがちな落とし穴を脱するにはどうしたらいいのか。

上記にような明らかに「ハズレ」講師は継続を断念するとして、社内での取り組みで防げることがあります。

筆者としては、3つの対策をおすすめします。

対策(1)納品物はアンケートでなく「研修後の行動報告」にする

参加者や研修担当者にとって、研修の納品物とは何でしょうか。

ひとつ言えるのは、参加者からの「受講報告書」でないことは明らかです。

「報告書を書けば終わり」という文化が根付いている限り、管理職研修の成果が現場で発揮されることは難しいものです。

人事担当者と現場のギャップが生まれるのも、こういった部分です。

- 現場を知らない管理部がまたうるさいことを言っている

- この忙しいときに管理職・マネージャーを研修で連れていって、困る

- こんなことを教えるのに丸一日も必要だったの?

と思われてしまっては意味がありません。

研修の納品物は「研修後の行動報告・定着データ」にするべきです。それができて初めて

- やりっぱなしにしない管理職研修

- 行動につながる管理職研修

になりえます。

360度フィードバックでも不十分な場合があることを知っておく

とはいえ、調査員を派遣して一人ひとりの行動をチェックしたり、ヒアリングするといったことはコスト面からも現実的ではありません。

研修測定方法として、

- 数か月後に研修参加者本人にアンケートを取る

- 360度フィードバック

これらを研修プログラムに取り入れているところもあります。

360度フィードバックとは、本人だけでなく、上司・部下・同僚にも聞くというアンケート手法です。

こういった方法は研修後の満足度アンケートよりは後日の行動を確認する点で有意義ですが、「正しいデータを取れるとは限らない」ことも知っておく必要があります。

というのは

- 調査設計が研修のデザイン全体と密接にかかわるため

- 数か月後の調査を考えて研修を設計する必要があるため

- 回答者全員がポジティブに協力してくれるとは限らない(回答環境が異なる)

といったことがあるためです。

ここまで実現するためには、研修設計にもかなりの専門知識が必要となり、難易度も高いのです。

上記のようなフィードバックには、分析の誤りが起こりうることを知っておくだけでも、かなりプラスになります。

むしろ、1on1面談で本人から継続的に報告を聞くといったシンプルな方法の方が有効に働く場合もあります。

対策(2)高すぎる目標を立てさせない

これは、参加者の上司や研修講師と連携してやるべきことですが、高すぎる目標を立てさせないようにするというのは、研修改善に有効に働きます。

高すぎる目標を立てると、達成する前に行動が続かなくなってしまうことが多いものです。

これは、研修当日に意識が集中した研修講師の場合でも起こりやすいことです。

これは以下の2つが影響しています。

- 講師の心情:研修効果が高いと思わせたい

- 参加者の心情:低い行動目標を見せるのは恥ずかしい

研修サービスとしても、今後受注するために「立派な目標を立ててもらいたい」という想いが出てきます。

また、参加者、特に管理職の場合は、これまで高い目標設定を求められてきた経験から、低い目標設定は「恥ずかしい」と感じてしまうことが多いのです。

- 高すぎる目標はブレイクダウンする

- 無理なく続けることができる行動目標にする

ということを経営層・上司にも浸透させることが、管理職研修成功の近道です。

これは、参加者一人ひとりに働きかけても効率が悪いため、研修全体のコンセンサス(約束事)として徹底しておくと良いでしょう。

さいごに

今回は、管理職の役割やスキルとともに

- 筆者おすすめの管理職研修サービス3選

- 管理職研修実施後の振り返り方

- 研修で学んだことを定着させるための法則

を徹底解説しました。

おすすめの管理職研修の中から、実際に研修を依頼してみたら、

- 研修がやりっぱなしになっていないか

- 行動に結び付いているか

をしっかりチェックしましょう。

そうすることで、管理職研修をより良くするためのPDCAが社内で回っていくと思います。ぜひ参考にしてください。

ベネフィット・ステーションが選ばれる3つの理由

福利厚生サービス ベネフィット・ステーションは、福利厚生業界最大の1,220万人(※)の会員数を誇るサービスです。

選ばれる理由は以下の3点です。

・業界最大規模140万件以上の優待サービス

・高いコストパフォーマンス 1人あたり1,000円(税抜)~

また、従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどどありません。

ぜひこの機会に福利厚生制度の拡充を検討していきましょう。

※2025年4月時点。福利厚生、CRMおよびパーソナルの合計会員数。