明日から導入できる!リモートワークの導入ステップと注意点【新型コロナ対策プランあり】

近年、新型コロナウイルスの影響により、従業員の「リモートワーク」に踏み切る企業が増えてきています。

リモートワークとは、オフィスに通勤しなくてもITツールなどを活用して遠隔で働くことができる働き方のことです。

現代の働き方の多様化に加え、社会情勢の変化により、以前にも増して注目を集めています。

株式会社パーソル総合研究所が2020年3月に発表した調査「新型コロナによるテレワークへの影響について、全国2万人規模の緊急調査結果」によれば、正社員の13.2%(推計360万人)がリモートワークを実施したといいます。またそのうち、現在の会社でリモートワークを実施した割合は、47.8%です。

リモートワークという言葉が出てきた当初は、基本的に企業に属さないフリーランスワーカーを対象としたものでしたが、労働人口の長期的な減少を受け、国や企業も本格的に従業員のリモートワークを推し進めるようになりました。

2020年現在、一般的になりつつあるリモートワークですが、「リモートワークのメリットは?」「制度の導入を検討しているが、何からやるべきか分からない」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回の記事では、「明日からリモートワークが導入できる」をテーマに、基礎理解や導入ステップ、失敗しないための注意点などについて解説いたします。ぜひご参考にしてください。

もしもこの記事をご覧いただいている方の中で、自社の福利厚生制度についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはじめに「企業担当者必見!「福利厚生サービス」のおすすめ5選を解説」の記事をお読みください。

福利厚生だけじゃない!働き方改革を推進する「ベネフィット・ステーション 学トクプラン」 ベネフィット・ステーション学トクプランは「福利厚生」「健康支援」「教育・研修」をワンストップで提供しています。 ・充実した育児、介護支援サービス その他、140万件以上のサービスが本パッケージに含まれています。 以下より無料で資料のダウンロードが可能です。

働き方改革への対応を一手にサポート致します!

・オンラインでの社員研修、eラーニングサービス

・ステイホームを充実させるお得な割引サービス

リモートワーク時にお役立ちのサービスも多数ございます。是非この機会にお試し下さい!

目次

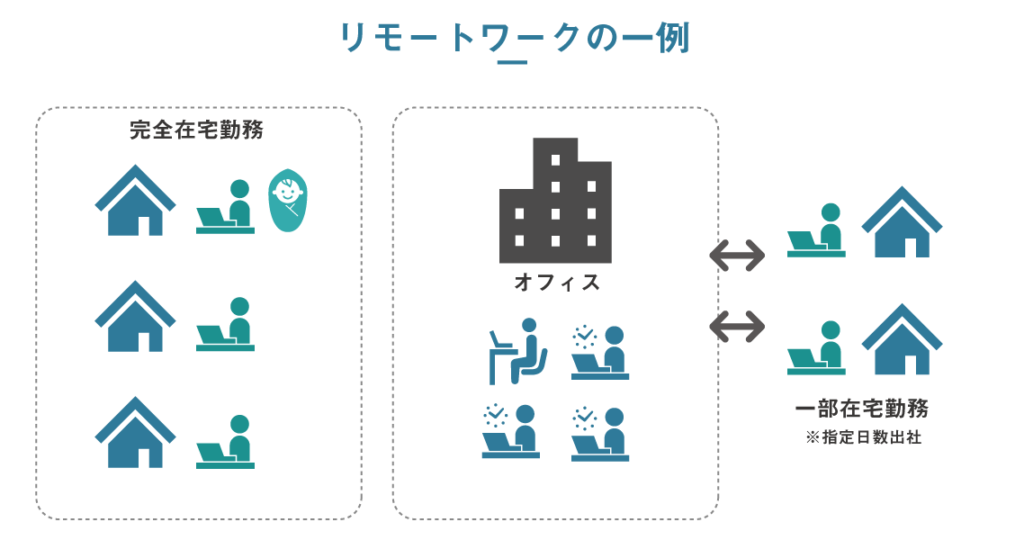

リモートワークとは、オフィスに通勤しなくても働けるスタイルのこと

はじめにお話しした通り、リモートワークとは、オフィスに通勤しなくても働けるスタイルです。

直訳すると「遠隔業務」という意味ですが、本質的には「場所にとらわれないワークスタイル」といってよいでしょう。

在宅勤務=テレワークもリモートワークの一例といえますが、リモートワークはもっと広い意味で

- コワーキングスペース

- カフェ

などの勤務も含みます。

例えば、以下のように

- 都心のオフィスで働くメンバー

- 地方で在宅で働くメンバー

が同じチームで仕事を行うのがリモートワークの一例です。

また在宅固定ではなく、介護や育児など、その時の状況に応じて自宅勤務を柔軟にできるような仕組みでもあります。

現在はITの発達によって、ネットワーク環境があればリモートワーク導入自体は難しくありません。

次に

- リモートワークのメリット

- リモートワークに向いている業種・企業

についてお話しします。

リモートワークのメリット

リモートワークの導入には、以下の4つのメリットがあります。

- 最大のメリット:時間の節約・生産性アップ

- メンバーのメリット:自分に合わせた働き方が選べる

- 企業のメリット:優秀な人材を地域問わず採用できる

- 新型コロナウイルスのような危機・災害時に有効

自社でリモートワークを導入する価値があるか、このメリットを享受したいかで判断するのがおすすめです。

(1)最大のメリットは時間の節約・生産性アップ

最大のメリットは、通勤時間を短縮することで時間を節約し、生産性が向上することです。

- 移動時間

- 待ち時間

などの時間を、生産性ある仕事に回すことができます。

通勤の疲労や遅延によるストレスがないまま、一日の仕事を始めることができるため、リモートワークを導入して、全体の生産性が向上した事例も少なくありません。

(2)メンバーのメリット:自分に合わせた働き方が選べる

メンバーにとってのメリットは、リモートワークによって、オフィス通勤より多くの時間を家族と過ごしたり、個人的な時間に充てることができることです。

例えば、リモートワークの途中でも

- 子どもの送り迎え

- 親の介護

- 洗濯、料理といった家事

を行っている方も多くいます。

また、子どもの送迎などの事情で通勤時間が1時間以上かかる場合、オフィスでの短時間勤務と相性が悪いこともあります。

その場合でも、リモートワークであれば、勤務時間を柔軟に決めることができます。

また、自宅で集中して仕事に没頭することももちろん可能なため、家庭の事情を優先するばかりでなく、「バリバリ働きたい方」という方にもリモートワークは対応できます。

望むライフスタイルにあわせて柔軟なワークスタイルを選ぶことができるのが、メンバーにとってのリモートワーク導入のメリットといえるでしょう。

(3)企業のメリット:優秀な人材を地域問わず採用できる

リモートワークは、企業にとっても直接的なメリットがあります。

それは、

- 求人の対象が広がる

- 地域にかかわらず優秀な人材が確保しやすくなる

ということです。

これまで、採用の場面で

- 優秀な人材であっても、勤務地の都合による辞退

- オフィス勤務を前提とすることで、採用を見送らざるを得なかったケース

などに直面したことはないでしょうか。

リモートワークが働き方の選択肢に入っていれば、通勤可能な勤務地に限らず、全国から優秀な人材を採用することができます。

リモートワークが求人の売りになる

これから遠くない将来、高齢者の割合は益々増え、大介護時代を迎えると言われています。

その中で、働き盛りであっても、家庭的な事情から好きな仕事・やりたい仕事をあきらめなければならないケースがあるかもしれません。

しかしリモートワークを導入している会社であれば「生活を取るか、仕事を取るか」という二者択一に悩む可能性を減らせます。

また、同様の理由でいったん会社を辞めざるを得なかったものの、家計を支えるために働く必要がある、という優秀な人材を自社に呼び込むことも可能でしょう。

(4)新型コロナウイルスのような危機・災害時に有効

新型コロナウイルスのような感染症の蔓延時や、自然災害による交通機関の停止時などにおいても、テレワークは有効です。

全従業員が自宅にいなければならない状況や、電車の遅延、道路の封鎖など、オフィスに行けなくなる理由は様々です。そんな時にテレワークを活用することで、滞りなく業務を行うことが可能です。

またその他のメリットとして、有事の際に従業員の安否確認や業務指示を素早く出せる、というメリットもあります。

日本は世界の中でも特に災害が多い国です。どのような場面でも対応できる準備を常に怠らないことが大切でしょう。

リモートワーク導入に向いている業種・企業

リモートワークに向いているのは、

- 必ずしも移動・オフィスへの出勤が価値につながらない業態

- 成果物が現物でない業態

などです。

例えば、

- コンサルティング

- クリエイティブ系

といった仕事は、リモートワークとの相性が良いと考えられます。

例えば、コンサルティングやクリエイティブ系といった仕事は、リモートワークとの相性が良いと考えられます。

特にシステム開発などは、リモートワークと非常に相性が良いものです。移動が必須ではなく、成果物はデジタルで納品することができるためです。

総じて「ナレッジワーカー(知識労働者)」はリモートワークに向いているといえるでしょう。

これらの職種では、仕組み化やセキュリティ・契約といった課題を解決すれば、すぐにリモートワークに取り組むことが可能です。

リモートワークの企業成功事例

参考までに、リモートワークにいち早く取り組み、成功している企業の事例をみてみましょう。

※厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」を参考

カルビー株式会社:女性が活躍できる会社をコンセプトにリモートワークを推進

※参照:株式会社カルビー公式サイト

カルビーは「働き方改革」にいち早く取り組み、女性の活躍推進を課題として、社内改革を実施しています。

「効率的な働き方とプライベートの充実を追求」する改革の一環として、2014年より在宅勤務制度を本格導入しています。

フレックスタイム制・時短勤務制度とあわせて

- ライフワークバランスの向上

- 育児中の女性に優しいテレワーク

を実現し、注目されています。

カルビーのリモートワークの特徴

- 全国の事務間接部門の従業員を対象に、週2日を上限とする在宅勤務制度を導入

- 上記、上司が認めたものは誰でも適用可能

- 営業職については、従来から直行直帰のモバイルワークを認めている

- 必要な手続き:前日までに上司に申請することと翌日に業務報告を行うこと

- 在宅勤務時の条件は3つ

①8時30分~ 17時までの所定労働時間勤務すること

②自宅でも会社と同じように集中して業務を行うこと

③呼び出しがかかればいつでも会社に出社できること

株式会社リクルートホールディングス:全従業員対象・上限日数なしのリモートワークで話題に

※参照:リクルートホールディングス公式サイト

リクルートホールディングスは、雇用形態にかかわらず、全従業員を対象に、上限日数なしのリモートワークを導入したことで話題になりました。

また、会社間の同意・本人の希望があった場合を条件に、派遣社員のリモートワークも認めています。

リクルートでは、以下のルールを導入したリモートワークの実証実験を行っていました。

- 原則週2日の出社を上限

- 週の大半は職場でない場所で働くこと

- 介護・育児など特別な事情を持つ社員に限らない

その結果、これらのルールが有効に働くと判断し、正式な実施に踏み切りました。

また、従業員の心身の健康や安心・安全、社外で働く際のマナー・情報管理の観点から、必要なルールを定めた「リモートワーク規定」を設けています。

- 全従業員と、会社間の同意および本人の希望があった派遣社員を対象

- リモートワークの上限日数は設けない(上司による最終実施判断)

- 自宅やコワーキングスペースなど任意の場所で業務遂行が可能

- モバイルPC、携帯電話など、セキュリティ対策がされたツールを支給

- 個人評価はこれまで通り成果により行う

オフィス内にフリーアドレスエリアを導入

この取り組みに伴うもうひとつの施策として、オフィスでは

- 所属を超えたコミュニケーションの活性化

- イノベーションの創出

を目的とした、各自の席を固定しないフリーアドレスエリアを一部に設けています。

リモートワークを導入するための効果的な2ステップ

ここまで、リモートワークに関する基礎理解やメリット、成功事例などについて述べてきました。

後半では、リモートワークを実際に導入するための2ステップを具体的に説明します。

ステップ1.リモートワークに必要なツールを知る・導入する

リモートワークでは、Eメールのような時間差のあるツールは不便になることがあります。

報告や日報など、リアルタイムで確認する必要がない連絡にはそこまで問題ありませんが、リモートワークで働く社員とオフィス勤務社員との一体感を求める場合、時間差があるツールだけではどうしても不便です。

リモートワークにはチャットツールが不可欠

即時的なコミュニケーションが取れる「チャットツール」が、これからリモートワークを導入する企業にはおすすめです。

メールと異なり、相手がオンラインかどうかリアルタイムで分かりますし、接続を確認したらすぐに会話を始めることができます。

また複数のメンバーで同時にアクセスし、会話することも可能です。

リアルタイムのコミュニケーションを行うことが、物理的に距離があるメンバー間のチームワーク創出には大切です。

下記、チャットツールのおすすめをご紹介していきましょう。

チャットツールには

- チャット専用のツールを使う場合

- グループウェアのチャット機能を使う場合

の2パターンがありますが、筆者としてはチャット機能に特化した「チャット専用ツール」をおすすめします。

グループウェアの一機能と比べると、ITリテラシーに不安がある方でも使いやすいように最適化されていることが期待できるからです。

おすすめのチャットツール:Chatwork

※参照:チャットワーク公式サイト

Chatwork(チャットワーク)は、日本で2011年にローンチしたビジネスチャットツールです。

リモートワークでチャットツール導入を検討するなら、筆者としては特におすすめです。

Chatworkの基本的な機能には以下があります。

- チャット機能

- ファイル添付

- ビデオチャット

- タスク管理機能

- 社外コミュニケーション対応

- 検索機能

また、チャットワークの特徴的な機能として「タスク管理」があります。

自己のタスクだけでなく、

- 指定のメンバー(個人・複数)

- チャットルーム・チーム単位

でタスクやスケジュールを追加・管理できるため、総合的なビジネスツールとして活用できます。

また社外コミュニケーションも対応しているため、会社間のやり取りで、両社がチャットワークを導入している場合はスムーズにやり取りができるのがポイント。

Skypeのようにインストールも不要で、PCのブラウザ上でそのまま使用できます。

スマホ対応のアプリも提供されています。

Slackとの比較!IT苦手な人でも使いやすいのはChatwork

チャット専用ツールの人気サービスとして、Chatworkと並ぶのが米国に拠点を持つSlackです。

現在、両者の機能にはほとんど差がなくなっています(デフォルトの機能はChatworkの方が多いのですが、Slackは追加オプションを多く用意しているため、MAX機能では同等)。

※参照:Slack公式サイト

しかし筆者の見解では、両者を比較したうえで、リモートワークにはChatworkをおすすめします。

本拠地がアメリカですべて英語のSlackに対して、Chatworkは完全日本語対応しており、ITにそこまで馴染みがない社員でも抵抗なく使用できるためです。

ファイル共有ツール

リモートワークには、チャット・メッセージのやり取りだけではなく、業務に必要なファイルの共有・送信ツールも必須です。

以下の4つのサービスがおすすめです。

Google Drive

※参照:Google Drive

Googleが提供するオンラインストレージサービスです。

1アカウントにつき15GB~のファイルを無料で保存することができます。この15GBというのは、同アカウントのGmail、写真共有サービスも含めたサイズですが、それでも個人としては充分といえます。

企業で導入する際にはビジネスプランがおすすめです。

このプランでは

- 30GB上限プラン

- 無制限プラン

のどちらかを選択でき、30日間の無料試用期間があります。

Google Driveは

- スマホ・PCといった端末を選ばずアクセスができる点

- ChromeなどのGoogleサービスが浸透しているため、多様なユーザーが抵抗なく使える

といった点で、リモートワークにも非常に適しています。

下記に別途ご紹介するような

- スプレッドシート

- ドキュメント

の機能を使えば、オンラインでそのままオフィスファイルの編集・保存が可能です。

ファイルごとの編集権限設定も可能なため、誤って編集・保存してしまうリスクを削減できるのもメリットです。

Dropbox

※参照:Dropbpx

Dropboxはローンチから10年近くになるオンラインストレージサービスです。

ファイル容量は1アカウントあたり2GBとGoogle Driveより少ないのですが、ビジネスプランであれば5人で1TB(1人あたり200GB)をスタート時点で使用できます。

サポートに依頼することで容量を無制限に増やすことができるため、実質的にフォルダサイズに上限はありません。

注意点:ファイルごとの権限管理はできない

しかし、フォルダごとの権限管理は可能であるものの、Google Driveのようにファイルごとには権限設定ができません。

オンラインでの共同編集・作業を重視する場合は、Google Driveの方をおすすめしたいと思います。

Googleスプレッドシート/Google ドキュメント

※参照:Google Spread Sheet

オフィス業務には、WordやExcelといったオフィスツールが不可欠ですが、リモートワークでのオフィスファイルの共有・編集に役立つのが

- Googleスプレッドシート

- Googleドキュメント

です。

上記で作成したシートはGoogle Drive上に保存されるため、Google Driveの一機能といっても良いものです。

しかしURLを共有するだけでブラウザ上で編集・保存ができるという点で、それ単体でも非常に役立ちます。

同時編集をしながら、チャットもできるため、同じファイルを参照しながら会議をすることも容易です。

Googleスプレッドシートサービスページ

Googleドキュメントサービスページ

ステップ2.注意点を知り、仕組みを作る

導入するツールを決めたら、社内でそれを使いこなし、浸透させる仕組みを作る段階です。

リモートワークという新しい働き方は、放っておいても実現されていくものではありません。

経営層・現場のリーダーが率先して、リモートワークを現場になじませていきましょう。

次は、そのためにぜひ作っていきたい社内文化・習慣についてお話しします。

社内で仕組み化する際の参考にしていただければ幸いです。

(1)チャットは最低限のリテラシー

リモートワークでの主なコミュニケーションの場は「チャットルーム」になるといっても過言ではありません。

ビジネスチャットの秘訣は、できるだけ会話のやり取りに近づけること、つまり

- 即時性のあるレスポンス

- 長文よりも、短い文字数で会話のように内容を伝えていく

といったことです。

リモートワークを導入する場合、この「チャットを使いこなせる」ことが最低限のリテラシーだと考えています。

特に、オフィス勤務のメンバーにもチャットでのやり取りに慣れてもらえるよう、オフィス内でのチャット使用も奨励するのがおすすめです。

(2)同じワークタイムにする

極力、物理的に離れていたとしても、同じ時間に働く(ワークタイムを同じにする)ようにしましょう。

リモートワークは「場所を選ばずに柔軟に働ける」ことがメリットですが、オフィスにメンバーがいるときにリモートメンバーがいつもいない、という状態では一体感・協働意識も生まれにくいものです。

同じチームとして一体感を持つために、できるだけ同じワークタイムにして「いつでも相談できる環境」を作りましょう。

また、働き方の多様化に伴い、リモートワークと同時にフレックスタイム制を導入している企業もあります。

そういった場合は「この時間帯は全員が出社(オンライン)になっている」というコアタイムを作り、重要な会議はそこに固定化するのが有効です。

(3)雑談を奨励する

オフィス勤務をしている方は、会議だけでなくちょっとした雑談の中でも

- 仕事に対する気づきや指摘

- 新しい仕事のアイディア

を得られた経験があるのではないでしょうか。

ランチでの会話や廊下ですれ違う際の会話など、仕事から離れた雑談には「イノベーションを生み出すヒント」が埋もれていることが多いものです。

しかし、リモートワークでは、どうしても雑談の機会が減ってしまいます。

そのためチャットを通じた雑談を奨励することをおすすめします。

- 全員が勤務時間はチャットを起動したままにする

- 雑談部屋のようなチャットを作る

- オフィスとリモートワーカー間で、ビデオチャットをつなげたままにする

なども有効でしょう。

絵文字も使える文化を創る

チャットでのやり取りは、原則文字のみのため、ともすれば人間味のないコミュニケーションになってしまうことがあります。

- そのつもりがなくても相手にはきつく聞こえてしまった

- 状況を聞いただけなのに、責めているように受け取られた

となってしまっては不本意ですよね。

特に、チャットでは短い言葉のやり取りが中心になります。

人によっては「そっけない」と感じることもあるかもしれません。

絵文字が苦手な方もいるかもしれませんが、リモートワークでのチャットではできるだけ絵文字を使ってみましょう。

対外的に絵文字を使うことはビジネスマナーとして問題ですが、社内コミュニケーションに限り、絵文字はリモートワークには有効に働くと考えています。

(4)情報格差をなくす

リモートワーカーとオフィスワーカーの間に情報格差が存在すると、チームの一体感が損なわれやすくなります。

「オフィスにいなければ知らないこと・わからないこと」は極力なくすようにしましょう。

有効な施策としては

- 議事録を社員であればどこから、誰でも見られる状態にする

- 売上・利益・資産状況もリモートからアクセスできるようにする

- 希望があればビデオ会議を自由に傍聴できる

といったことが考えられます。

チームで起こっている課題の共有は、一体感の醸成につながります。

また議事録はカッチリしたものでなくてかまいません。メモ書き程度でも充分雰囲気を掴むことができるでしょう。

メンバーに負担をかけずに、情報をフラットに共有することが大切です。

(5)外部コミュニケーションとの使い分け

社内でのコミュニケーションはチャットで行う方がスムーズな一方、外部のパートナーや顧客とのコミュニケーションと使い分ける必要があります。

チャットのメリットは

- その場でリアクションがもらえる

- やり取りに時間差が生じない

ことですが、外部とのコミュニケーションではそれがデメリットになることがあります。

即時的なコミュニケーションや要望は、社内であれば

- 対応してあげよう

- 相談に乗ってあげよう

と思うものですが、これが外部からの要望ではそうもいきません。

顧客によって優先順位をつけることも難しいため、想定外のコミュニケーションコストがかかり、社内の生産性を落とすことにもなりかねません。

これらの点から、外部のコミュニケーションではリアルタイムにやり取りが発生するチャットツールは使わない方がよいと考えています。

補足として、パートナー企業でもチャットツールを導入しており、

- 双方にリテラシーが十分にある場合

- チャットの特性を理解し、即時応答を求めないやり取りを前提とする場合

などでは、メールより簡便な対外コミュニケーションとしてチャットツールは役に立つでしょう。

おわりに|コロナ時でも企業価値向上は可能

今回は、リモートワークを検討している企業担当者の方に向けて

- リモートワークのメリットと特徴

- リモートワークの具体的な導入ステップと注意点

についてお話ししました。

リモートワークに役立つさまざまなツールがあることもご理解いただけたと思いますが、ポイントは「オフィス勤務のメンバーにもリモートツールに慣れ親しんでもらうこと」です。

ツールがリモートワーカーからの一方的な報告ツールになってしまっては、リモートワークの本来の効果が失われてしまいます。

またオフィス勤務をしているメンバーも、これから何かのきっかけでリモートワークに働き方を転換するかもしれません。

オフィスに集まれないからと言って、仕事ができないわけではありません。大切なことは、チームメンバー同士が離れていても、いかにコミュニケーションをしっかりと取り合い、生産性を上げていくか、ということです。そうすれば、リモートワークであったとしても、企業価値を向上させることは可能でしょう。

新型コロナウイルスによる影響拡大が今後考えられることに加え、政府のダイバーシティ推進政策や働き方改革によって、ますます多様な働き方が求められるようになっていくでしょう。

今回の記事が、御社のリモートワークに取り組むきっかけとなれば幸いです。

付録|コロナに負けず企業価値向上!

先ほど、コロナ時でも企業価値を向上させることは可能だと述べました。一方で、「リモートワーク以外に何から取り組んでいけば良いか分からない」「コロナ対応で従業員のケアまで手が回らない」という方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回の記事では付録として株式会社ベネフィット・ワンが提供する『Benefit Station 学トクプラン(以下、学トクプラン)』をご紹介いたします。

学トクプランは、企業の「福利厚生」、「健康経営」、「教育・研修」をワンストップでサポートすることができるサービスです。利用企業は、本プランによって企業規模に関わらず、コストメリットを享受しながら、人材の採用や定着、エンゲージメント向上等を実現することが可能です。

本項では、まず福利厚生アウトソーシングの魅力から、シチュエーション別のおすすめサービスまでをご紹介します。

新型コロナウイルスの影響を受け、企業経営における従業員の管理を見直したいという方は、ぜひご参照ください。

なぜいま、福利厚生アウトソーシングなのか

福利厚生は、従業員が自社に魅力を感じ、継続的にモチベーションを保ちながら、仕事にコミットできるかに直結するため、企業経営において重要な問題です。

一方で、福利厚生の制度や設備をイチから立ち上げるのは、多くのエネルギーと経費、設備投資が必要となり、特にリソースの少ない中小企業にとってはハードルが高いという課題があります。

それを解決するのが、福利厚生アウトソーシングです。福利厚生アウトソーシングはその名の通り、福利厚生サービスを専門的に請け負っている外部の企業へ委託することをいいます。

福利厚生アウトソーシングには、主に以下のようなメリットがあります。

・運用の手間がかからない

・利用状況の把握が容易

・コストが安く管理しやすい

現在のコロナ禍の状況においてこそ、福利厚生アウトソーシングは力を発揮し、同時に企業の生産性向上や働き方改革にも貢献することが可能です。

福利厚生アウトソーシング『Benefit Station 学トクプラン(以下、学トクプラン)』の中から、従業員の健康、ビジネスレベルアップ、自宅での生活充実などに活用可能なサービスを以下ご紹介します。

学放題プランの詳細なサービス内容については、サービス紹介ページからご確認ください。

※2021年4月現在(サービス、割引内容は変更になる場合があります)

ベアーズ|家事代行で負担軽減

出典:べアーズHP

<サービス紹介>

日本で初となる「家事代行サービス認証」を取得した、家事代行・家政婦サービスです。

<利用特典>

家事代行お試しプランとして、1回3時間スポット料金を割引

スタディサプリ|5教科4万本の全国トップクラスの授業が見放題

出典:スタディサプリHP

<サービス紹介>

リクルートマーケティングパートナーズが運営しているインターネット予備校です。

<利用特典>

1ヶ月無料

リモートでも日用品調達が可能

ベネ通販|お得な商品が毎日登場

出典:ベネ通販HP

<サービス紹介>

ベネ・ステ会員様限定のオリジナル通販サイト。商品点数は20,000点以上

<利用特典>

全品送料無料

楽天ブックス|楽天スーパーポイントも貯まる

出典:楽天ブックスHP

<サービス紹介>

楽天ブックスは本・書籍・電子ブック・DVDなどを取り揃えたオンライン書店です。

<利用特典>

全品送料無料、5%ベネポプレゼント

24時間心と体の相談

Welby(ウェルビー)マイカルテ|健康状況把握ができるアプリ

出典:ウェルビーHP

<サービス紹介>

「Welbyマイカルテ」は、糖尿病や高血圧症などの生活習慣病患者さんやそれらの予防を行う方などの血圧・血糖値・運動・食事など、健康にかかわる自己管理をサポートするサービス。新型コロナウイルス対策として、在宅勤務・テレワーク従業員の健康状況把握を支援します。

※こちらは法人向けサービスとなっており、法人単位でのご加入となります。

<利用特典>

3ヶ月無償提供

yomi Dr.|医療系の役立つ記事が満載

出典:ヨミドクターHP

出典:ヨミドクターHP

<サービス紹介>

読売新聞の医療・介護・健康情報サイトです。

<利用特典>

有料会員限定の「医療大全」「病院の実力」の2大コンテンツが無料で使い放題

家で過ごす時間も有意義に

(エンタメ)

U-NEXT|映画、ドラマ、アニメが充実のラインアップ

出典:U-NEXT HP

<サービス紹介>

映画 / ドラマ / アニメから、マンガや雑誌といった電子書籍まで。U-NEXTひとつで楽しめるオンラインサービス

<利用特典>

31日間無料

(グルメ)

Uber Eats|人気レストランの料理をすぐにお届け

出典:Ubereats HP

<サービス紹介>

モバイルアプリを使って対応している飲食店に出前を注文できるサービスです。

<利用特典>

初回注文受取時に、920ベネポプレゼント

コロナの時こそ従業員の生産性向上施策を

2020年5月現在、誰も予想ができなかったような深刻な事態が、未だに続いています。企業は不慣れなリモートワークを強いられ、従業員にもコミュニケーションや健康上のストレスが溜まりがちになります。

そのような状況で企業が、従業員を自社リソースだけで管理しようとすると、余計に無理が生じてしまい、仕事の効率が下がってしまう恐れがあります。

そんな時に、福利厚生サービスである「Benefit Station 学トクプラン」を活用することができれば、自宅にいながら生産性や従業員満足度向上、ひいては企業価値向上へと繋げていくことが可能です。

いま何をしておくべきかで、アフターコロナで生き残れる企業、そうでない企業が分かれていくのではないでしょうか。

本記事が、御社の企業価値向上のきっかけとなれば幸いです。

「働き方改革」何から取り組めば良い?

とお悩みの企業担当者の方へ

やるべきことが分からず、まずは今話題の残業の抑制から取り組んでみたという企業が約86%を超える中、その半数にも及ぶ、約44%の従業員が残業抑制に関する満足度を実感出来なかったと回答をしています。(※参考:LINE株式会社 livedoor NEWS 残業削減で「収入が減った」が3割 「生産性で評価して」という声)

このようにそもそもの目的を見失い、残業を減らしたり、休みを増やしたところで、従業員の満足度が下がればその施策は無意味なものとなります。

何から始めて良いのか分からない・従業員満足度を向上させたい、とお困りの企業担当者は、まずは福利厚生アウトソーシングサービスの導入を検討してみはいかがでしょうか。

福利厚生の充実は、従業員満足度の充実による労働生産性の向上、離職率の低下・採用力の強化(人材不足の補填)など、様々なメリットがあります。